文艺评论|《平原游击队》:抗战电影的意象叙事

□ 李志敏

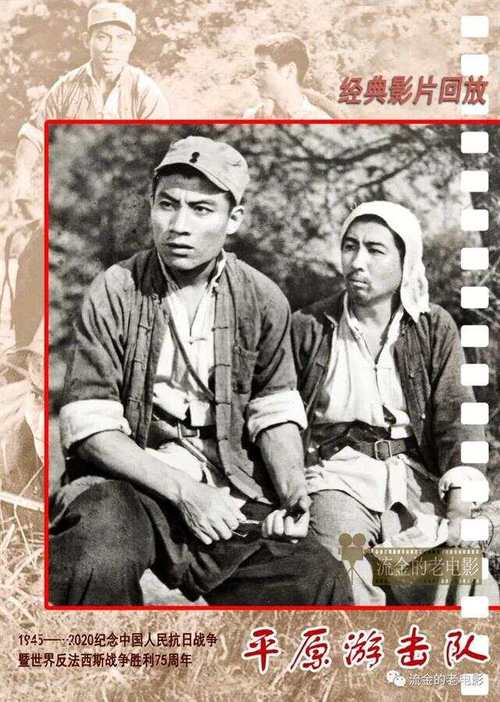

谈及中国电影史上的抗战片佳作,《平原游击队》无疑占据一席之地。这部影片由长春电影制片厂精心打造,以1955年的黑白版和1974年的彩色版双版本形式,成为一代又一代观众心目中的经典。

《平原游击队》讲述了1943年秋季,侵华日军对晋察冀边区的“扫荡”。生死存亡之际,以李向阳为首的游击队员们成功地开展了英勇而智慧的游击战,打击了日寇和汉奸,创造了平原游击战的胜利。影片中的游击队长“双枪李向阳”,具有鲜明独特的个性,成为一代人追崇的银幕偶像;阴险狡诈的日寇中队长松井,形象生动、个性鲜明,与李向阳形成了一正一反的强烈对比,具有极强的艺术冲击力和感染力,堪称新中国银幕上最佳敌我人物组合。

叙事流畅、节奏紧凑、配乐抓人是整部电影的特点。同时,影片对精巧道具巧妙运用,使之成为整部作品连点成线、微中藏巨的生花妙笔。片中小宝子捡到的那颗子弹和松井出场时弹奏的曼陀铃,成为敌我双方贯穿影片始终的两个重要意象。

小宝子捡到的那颗子弹,在影片中一共出现了三次。

第一次是李向阳刚下山回到李庄自个儿家里,小宝子就兴冲冲地跑来将自己捡到的子弹拿给李向阳看,说以后要用它打日本鬼子。此处的子弹象征的是小宝子对李向阳这个抗日英雄的无比崇敬与其对日本侵略者的强烈憎恨。第二次是松井入侵李庄时,在逼问粮食和李向阳去向的关头,歇斯底里地一枪打死了抗争的小宝子。而小宝子至死都将那颗子弹握在手里,李向阳见状流着眼泪默默地将子弹装进了自己的上衣口袋里。此处的子弹象征的是李向阳对小宝子离去的悲痛,及对松井欠下的又一笔血债的仇恨。第三次是在松井山穷水尽预备剖腹自杀时,李向阳带领游击队破门而入,他从上衣口袋里掏出小宝子留下的那颗子弹,把它装进自己的手枪,替小宝子实现了用它打日本鬼子的心愿,也终于让松井血债血偿。此处的子弹象征的是我们民族的坚韧勇敢与不可战胜。

松井出场时弹奏的曼陀铃,在影片中一共也出现了三次。

曼陀铃第一次出现,是面目狰狞、脸色铁青、心事重重的松井第一次亮相,其桌上赫然映入眼帘的是司令岗村发来的急电:“松井部携带粮食火速来山区增援。”此时翻译官弓着身子小心翼翼地前来向松井汇报:“我们仓库的粮食已经没有多少了。”就在此刻,松井弹奏曼陀铃的琴音变得急促激越而后戛然而止,原来是琴弦突然断了。松井如饿鹰般目露凶光,愤怒地将琴扔到了一旁。曼陀铃的首次出现外化了松井焦躁不安的心理,也昭示了他正处在危机边缘,一场较量一触即发。曼陀铃第二次出现,是松井获悉李向阳烧毁了日军粮仓,并给他留下了一封嘲讽式“感谢信”。这让一向如豺狼般凶残、狐狸般狡猾的松井一时难以接受,怒不可遏地一屁股坐到椅子上,正巧将先前被他甩到椅子上的曼陀铃坐成了两截。盛怒之下松井将琴扔向门外,却无巧不巧地使飞出去的琴挂在了门口的衣架上。曼陀铃第一次出现时还仅是弦断了,到第二次出现却连琴都断了,这预示了松井朝不保夕的命运下场。曼陀铃第三次出现,是松井听信假情报再次出兵李庄,临出门时撞到了挂在衣架上的曼陀铃。此时电影将镜头推近,折断了琴身的曼陀铃在大特写中大幅度地左右晃荡,这暗示了松井此行将是实施增援计划的最后挣扎,松井的命运就如同这曼陀铃般即将毁灭,而增援计划也将在松井有去无回的结局中宣告破产。

子弹和曼陀铃成为电影《平原游击队》中饱含人文精神的审美载体,相对于二者的叙事功能,其表意功能更为凸显、别具匠心。子弹和曼陀铃一方面贯通和凝聚起整部作品的思想精髓,另一方面也使电影的铺陈和演绎,既形象具体,又更加含蓄内敛,成功彰显中国电影的美学特质。尤其小宝子捡到的子弹这一微小意象,有着烟火味与泥土气息,小小子弹以家国情怀作为立意之魂,成为影片的精神符号与价值图腾。它讴歌了以李向阳为代表的游击队员的足智多谋、英勇善战,也颂赞了伟大的中国人民在残暴的敌人面前坚贞无畏、宁死不屈的崇高精神:抗日洪流不可挡,全民皆兵反“扫荡”——如有豺狼出没,中华民族必将有千千万万个李向阳站出来抗争,并向豺狼发出警告:“这片土地绝不容你们肆意妄为!”