文艺评论|中国抗战电影:历史与艺术的交融

□ 沈 鲁 乔 羽

抗日战争是中国近代史上的重要篇章,是中国人民抵抗日本帝国主义侵略的民族解放战争。在民族危亡的危急关头,中国人民以顽强的意志捍卫了民族尊严,同仇敌忾、浴血奋战,谱写了气吞山河的壮丽史诗。抗战电影在战火的硝烟中萌生,几经社会变迁,逐渐发展、成熟,掀起了一个又一个创作高潮。中国电影人不断开掘抗战精神要义,创作出无数经典作品,成为中国电影史中一道亮丽的风景线。

初创期:战时的思想宣传武器

“九一八”事变和“一二八”事变,给中国各个阶层带来了巨大震动,抗日救亡运动迅速在全国点燃。一些进步的电影工作者积极投身抗战宣传活动,一批宣传抗战的纪录片初登影坛。《抗日血战》《上海之战》《暴日祸沪记》《上海浩劫记》《十九路军光荣史》等,揭露日军暴行,歌颂军民反抗侵略压迫,引起了民众的广泛触动。

在民族存亡的紧急关头,中国共产党积极对文化领域进行组织和领导,着手参与和影响电影创作,随着左翼电影运动的兴起,出现了一批思想观点鲜明、具备一定艺术水准的抗战影片。《共赴国难》《民族生存》《大路》《壮志凌云》等影片,以外寇入侵为背景,讲述了各阶层人民拿起武器走上前线的故事,其创作意图不在于表现如何打仗,而是通过讲述片中人物在国家危难之时觉醒,来唤起民众共同抗敌的意识。

1937年抗日战争全面爆发后,抗战电影创作不再局限于上海一地,逐渐向全国各地蔓延,得到了观众的热烈欢迎。《保卫我们的土地》《热血忠魂》《塞上风云》《长空万里》《风雪太行山》《血溅宝山城》等影片相继上映,展现出全国各族人民、各阶层群众的团结抗日,极大地鼓舞了人们投身抗日救亡运动。

中国的抗战电影是特殊历史时局的产物,它的问世承担了重要的社会功能,电影创作者以笔为枪、以摄影机为武器,以“一寸胶片、一粒炮弹”的精神信念,在烽火硝烟中以号手的姿态吹响了全民参战救亡图存的集结号,形成了一股特殊的抗战力量。

成熟期:英雄主义叙事的视觉艺术

抗战胜利后,抗战影片数量较之前有所减少,但在艺术表现形态上逐渐趋于成熟。《八千里路云和月》《一江春水向东流》在思想性和艺术性上达到了较高水准,二者以抗战为背景,以不同的切入点讲述战争、表现人物,突出了当时的社会状态,带给人深刻思考。

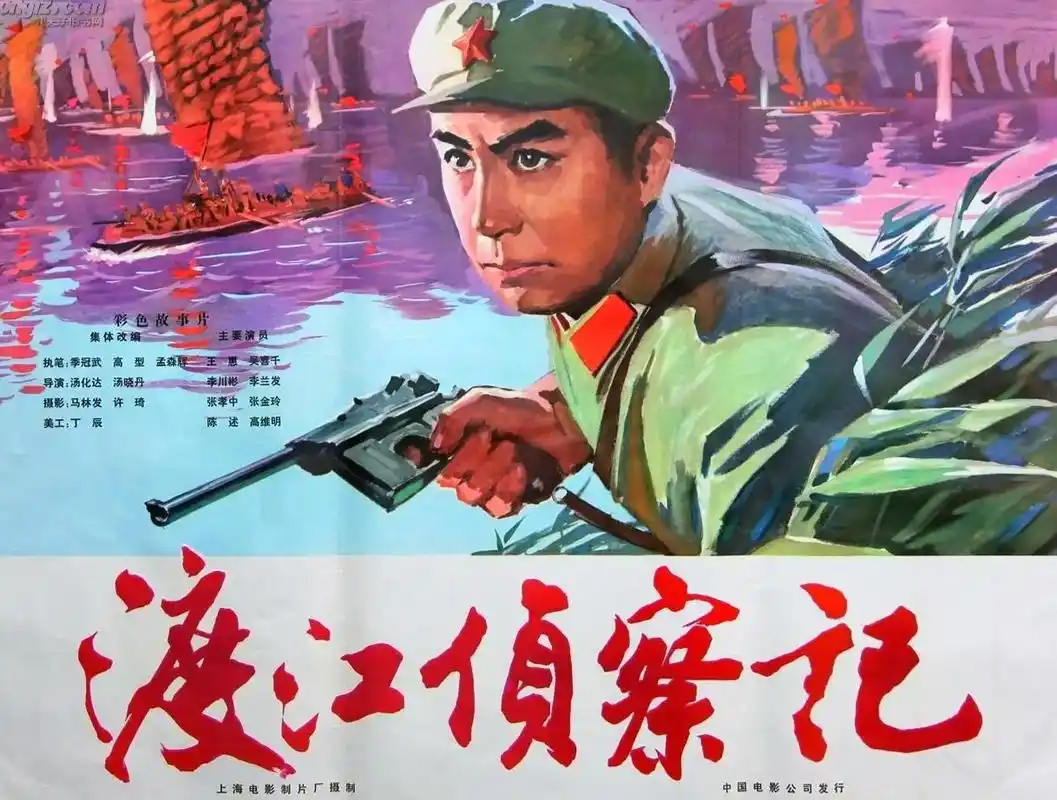

在新中国成立初期,出现了一批带有传记色彩的影片,如《中华女儿》《赵一曼》《刘胡兰》《新儿女英雄传》《鸡毛信》等,通过塑造各类英雄人物形象,反映了在抗战时期中国人民面对残暴的日寇,表现出的大无畏战斗精神和不屈不挠的民族气节。这一时期也出现了战争惊险片样式,如《平原游击队》《铁道游击队》《渡江侦察记》等,影片融入了大量悬疑惊险的元素,讲述了具有原生形态的传奇故事,具有极强的艺术感染力。回顾这一时期的电影作品,占主导地位的是革命正剧,注重刻画正面英雄人物形象,如历经重重考验的革命女战士胡秀芝(《中华女儿》)、拥有过人胆识的传奇英雄李向阳(《平原游击队》)、机智勇敢的少年英雄嘎子(《小兵张嘎》)等人物,都给观众留下了深刻的印象。

这些影片通过人物命运的变化和故事情节的发展,凸显人物独特鲜明的个性,展现出人物坚强的信念和无畏的行为,鼓舞了广大人民群众,呈现出极具时代气息的影像风貌。

转型期:民族创伤记忆的深挖拓展

改革开放和思想解放运动,促进了新一轮文艺创作,中国电影事业由此呈现出一派繁荣景象。

电影导演们以深厚的艺术造诣,创新的艺术形式和手法,对战争展开反思探索,深挖拓展民族的创伤记忆,取得了一定成就和经验。这一时期,战争的残酷性被大胆表现,影片成为具有悲剧意识的艺术作品。如《血战台儿庄》刻画出“人梯渡桥”“运河鏖战”“血肉长城”等动人场景,与敌人同归于尽的战士、行军礼时残缺的肢体等细节描写,展现了广大爱国战士用血肉筑起坚固防线的惨烈,烘托出战争的悲壮。

改革开放后的影片在创作思想上也实现了突破,出现了大量以表现人的感情和情怀为主旨的影片,大胆颂扬了人性和人情。《一个和八个》通过群像的描写展现出战争中人性的多样化,《归心似箭》通过塑造一位经得住多重考验的平凡英雄,展现战争中革命战士的复杂情感世界。这一时期的抗战电影对战争的审视态度更加理性客观,以更为丰富、深层的角度审视战争本质。《晚钟》《天音》《紫日》等影片通过交战双方人民在战争中的生死经历,对战争的根源和人类的生存意识进行了探索,同时展现了战争给交战双方人民带来的空前灾难,呼唤和赞美人道主义,表达了对和平的追求。

发展期:“新主流电影”的重要类型

进入21世纪以来,中国电影步入产业化和市场化进程的快车道,主旋律影片转型升级为新主流电影,在剧作主题、文化视野、视听效果方面实现了突破与创新。在中国特色主流电影体系日趋成熟的背景下,新主流电影成为中国电影整体发展的有机组成部分,为讲好真实、立体、全面的中国故事发挥着重要作用。

新主流电影立足于中国共产党历史中的重大事件,以民族意识和家国情怀为叙事核心,以鲜明的时代性和深刻的思想性为艺术架构,呈现出新的民族风貌,彰显了中国精神。抗战电影取材于战争史实,着重刻画民族英雄形象,自然成为新主流电影的重要分支。其中,有些代表性影片采用宏大的历史叙事还原战争场面,并注重微观叙事刻画英雄人物群像,展现出战争的残酷和人性的光辉。

抗战影片充分挖掘中华优秀传统文化中的家国意识,从个体视角叙述家国故事,表达了个体命运与国家命运紧密相连的关系,从小我跨越到大我,将微观与宏观、个体与整体做了紧密联结,成为铸牢中华民族共同体意识的有力载体。

不可回避的是,当前中国抗战电影在国际传播的影响力略显不足。站在中国式现代化的新征程上,中国电影人亟需思考,将“抗战叙事”纳入“二战故事”体系中,建构起“人类命运共同体”视角下的战争观。中国抗战电影建构对外传播话语体系任重道远,在未来势必要以更加开放的全球视野书写好抗战历史,向世界讲好中国的抗战故事。在中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年、中国电影诞生120周年之际,我们期盼着未来中国抗战电影为影坛增添更多有力之作。