读书|河醒万物生

文/张馨艺

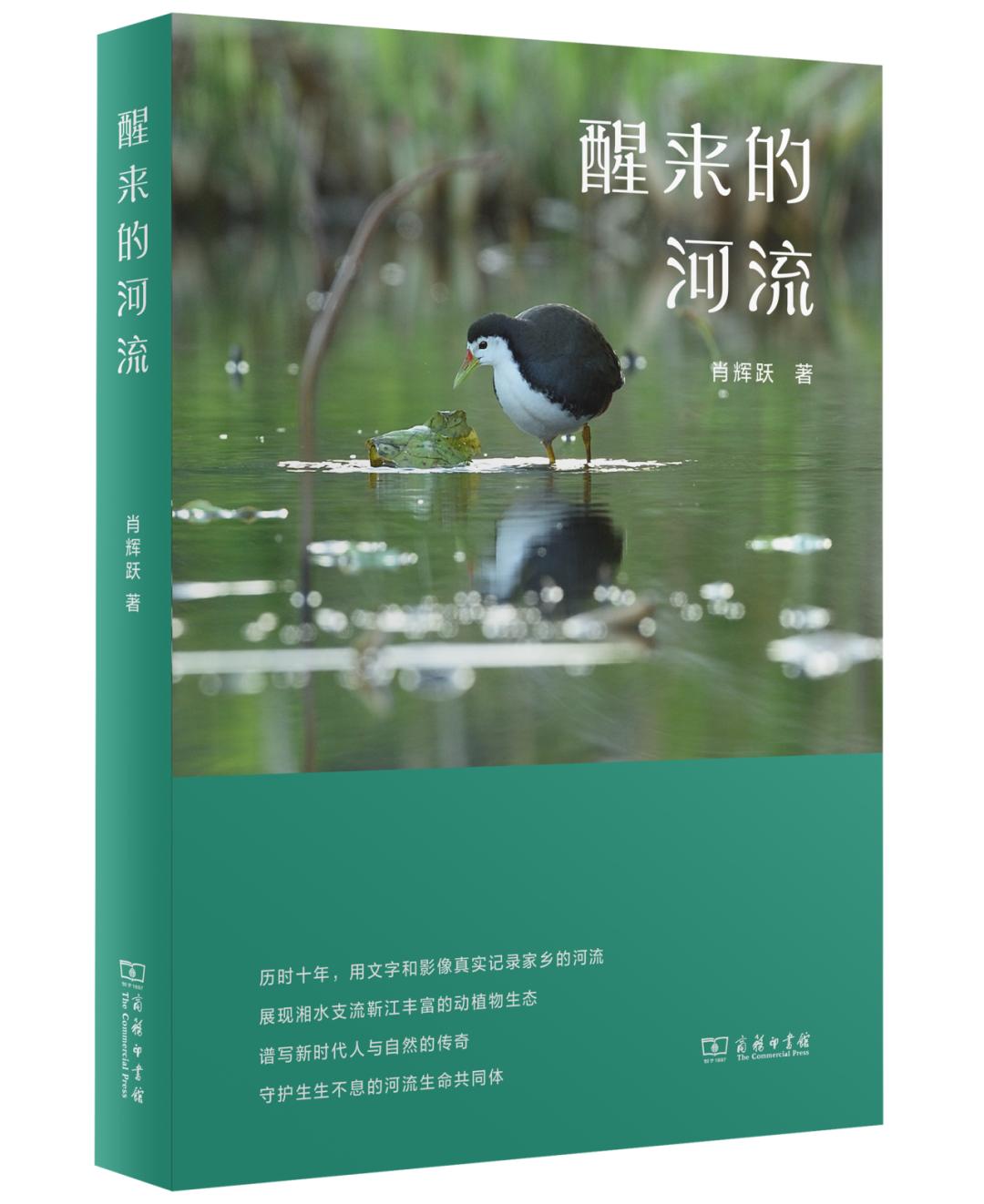

湖南宁乡的靳江河宽不足50米,长不过88公里。当作家肖辉跃重返故乡,以十年光阴凝视这条河流时,它却苏醒为一个完整的生命宇宙:192种鸟类在枝头振翅,32种鱼类在水中穿行,16种蜻蜓掠过水面,28种两栖爬行类与8种哺乳动物在河岸栖息。在《醒来的河流》这部生态散文集中,作者以月令为经、以万物为纬,用镜头般新鲜灵动和富有诗意的笔触,画成了一幅靳江流域的生命全景图。而这条“醒来”的河流,不仅流淌着水的韵律,更涌动着万物一体的哲学沉思。

本书的书写从一场大雪开始:白头翁啄食苦楝籽,棕颈钩嘴鹛从树皮下挑出果实,黄腹山雀敲打松树寻虫,画眉发现五倍子……当人类忧虑它们食物短缺而献食时,鸟儿们早已开启了一场自给自足的盛宴。作者细致入微的观察在理性而幽默的口吻中一览无余——暴风雨中蜻蜓接受检阅,燕子把握天机捕食,白胸苦恶鸟在雨中坚持低嚎,早春的癞蛤蟆蹲在叶片上“回忆冬日美梦”,棕背伯劳聪明地分割食物喂养幼雏。作者以众生平等的视角为黄鼠狼“平反”,为误入家中的白节蛇让路,甚至在蚊子求偶时欣赏其“金缕玉衣”般的光泽。她在家乡构筑的“鸟托邦”不仅是鸟类的乐园,更是对“民,吾同胞,物,吾与也”的理解,是“爱人也爱万物”的东方生态伦理的现实注脚。

这种对世间生灵的共情与尊重,暗合着“万物一体”的哲学理念。当作者跪在水沟边观察鸟类,“将头埋到膝盖下,前额头发扯下盖住半边脸,双眼半闭”,唯恐惊扰生灵——这一刻,人和自然仿佛没了界限,物我之别悄然消融,就像王阳明在《大学问》里说的“大人者,以天地万物为一体者也……”作者拆除捕鸟网的行动,改造鱼池防止幼鸟溺水的细节,乃至“保佑鱼儿吧,就像保佑我们自己”的呼告,都是从那份天然良知中生发出的善意,让人和鸟兽的生命紧紧相依。十年间,作者用脚步丈量土地,用目光温暖万物,把对生命的尊重从人类延伸到自然,让人类生命与自然万物重新回到休戚与共的整体之中。

如今生态环境面临的挑战,往往源于我们在看待自身与自然的关系时,容易先入为主将人类置于中心位置,无意间淡忘了万物相连的整体性。作者在书中提出了一个值得琢磨的问题:“谁才是土地真正的主人?”当我们觉得杂草碍眼、视其为“入侵者”时,她会换个角度想:如果站在杂草的立场,人类又何尝不是“外来者”呢?若是坚持将自然物化为掠夺对象的思维,终将难免面临“伐其根,竭其源”的生态崩溃。书中的靳江历史便是例证:从“流不尽的泉,赚不完的钱”的航运黄金期,到20世纪70年代后生态环境破坏,终使故乡的河流沦为“丢失声音的河流”。而后鹭鸶与喜鹊的回归,为物我关系的修复提供了新的可能:当人类退后一步,自然便向前苏醒一步。

《醒来的河流》之所以引发广泛共鸣,在于它激活了中国传统中沉睡的生态文明智慧。作者在书中记下“劝君莫食三月鲫,万千鱼仔在腹中”的渔民老话,与《孟子》里“数罟不入洿池”“斧斤以时入山林”的古训遥相呼应;而她构筑的“鸟托邦”里草木鸟兽各安其处的景象,又恰似庄子“万物群生,连属其乡”的意境在今日的生动再现。这些理念通过作者的现实体悟获得了新生——当她在云影与鱼群交织的河上泛舟,慨叹“天空之境不必远赴青海,家乡即是仙境”时,“天人合一”的理想,已在水纹中荡漾出新的涟漪。

“河水貌似一去不回头,还是会以雨水的方式回归。”作者在自序中的隐喻,道破了人与自然永恒的循环。当梭罗在瓦尔登湖畔以晨鸡自喻“只要能唤醒左邻右舍就好”,本书唤醒了我们对“万物一体”的觉知——当我们真正领悟自己亦是“寻找回家方向的鱼”,方知保护一条河流,就是保全人类生命的源头。本书所记录的,不仅是这张鸟鸣鱼跃的河流关系网,更是一条从中国古代物我理念通向现代生态文明的精神河道。