读书·抗战丨纸短情长:烽火家书里的胜利回响

文/全 筌

“在闲游与独坐中,有时总仿佛有你及北北与我在一起玩着、谈着,特别是北北非常调皮,一时在地下、一时爬到妈妈怀里,又由妈妈怀里转到爸爸怀里来,闹个不休,真是快乐。”左权在致妻子刘志兰的家书中如是写道。

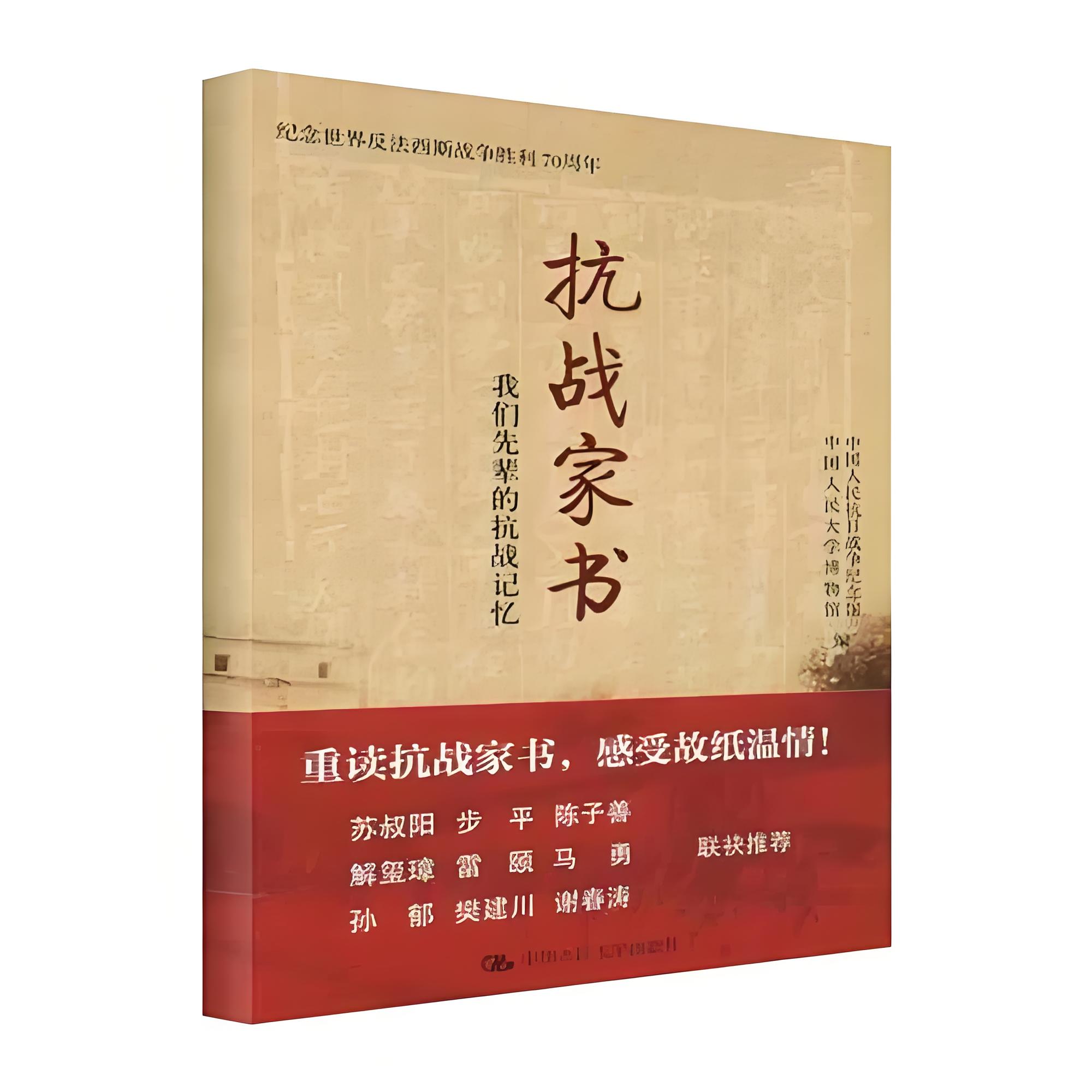

在《抗战家书:我们先辈的抗战记忆》中,这样朴实但真切的表达比比皆是:或叙述自己的日常生活,或表达对家庭的深情挂念,也有安排身后事、处理财产、奉养双亲、教导子女的殷殷嘱托,既显眷念之真,又有托孤之重。

纸短,何曾只是载体的困囿?它们或残章断页,或字迹漫漶,但凝结在字里行间的民族大义,历经漫长岁月却依旧鲜活得能刺透时光。“余奉命出川参加抗日战争,将奔赴前线。希汝等勿忘国难,努力学习,强我中华!”1937年9月,率军出征抗日的傅常给家人留下了一封不足40字的“遗书”,文字虽短,却言之诤诤。后来这封家书被刻在灯柜上,流传了下来。“但是窦大哥精神还好,虽然事情不大如意,此病彼病,他还是很精神地挣扎下去,这是我们大家都引以为慰的。”这是读书生活出版社内部同仁的一封“家信”,看似聊工作、话家常,实际上在说“暗语”,寥寥数语,投射出坚韧不拔、顽强奋斗的必胜信念。

若“纸短”是战争烙印下的书写困境,“情长”便是人性在千疮百孔处生出的盎然生机。一位普通红军战士在给江西老家的信里写道:“父母亲大人膝下:敬禀者堂前,万福金安!进(近)来身体是否健康,饮食增加不?”读到这句,不知不觉便湿了眼眶。写信人“文化水平不高”,但殷殷垂询的“饮食增加不?”却与归有光之母“儿寒乎?欲食乎?”同根同源——父母爱子,子女奉亲,从来都在最平凡的寸心之间。爱国绅士于登云临行前秘密给儿子写下遗书,对父子半途分别深感遗憾:“所望读书尽心,务必前途。侍母要孝,勿劳其生气,以便领你们兄弟姊妹过日子……”字字泣血,句句滴泪,令人久久不能释怀。

在这些家书中,微小的个人记忆垒成了中华民族不可摧毁的精神长城。吴润身老人追忆峥嵘岁月:战时缺衣少粮,物资匮乏,沁县县委书记端午时还身着棉衣,百姓为其拆絮改衫;夜半饥肠辘辘,邻人端来一碗热腾腾的糠炒面……浸润汗碱的棉布衫、扎喉的糠炒面、被晨露打湿的哨树,细读着这些点滴细小的故事,精神受到洗礼。尤其是信中的女性,柔肩担道义,谱就烽火中的壮歌。家境优渥的韩雅兰为着“不做时代落伍者”的信仰,毅然奔赴延安;张惠女士在丈夫胡孟晋“望妻进步共抗日”的勉慰下,投身妇女解放事业……

写下这些家书的,是民族英雄,亦是血肉凡躯。吉鸿昌、左权、张自忠、王雨亭、刘宗歆、符克——他们是千千万万中华儿女的缩影,个体的记忆早已熔铸于民族基因之中。这些被烽火淬炼的家书,将历史以最原生态的形式保存了下来。

这些鲜活而真实的家信,既是苦难的标点,也是走向胜利征途的路标。一封封穿越烽烟的嘱托,一份份毁家纾难的决绝,无数以爱与信念写就的纸片,不仅承载着抗战英烈们的家国情怀和民族气节,更是中华儿女的一座座精神丰碑。