读书·抗战丨中国共产党:历史的先锋与砥柱

文/刘平安

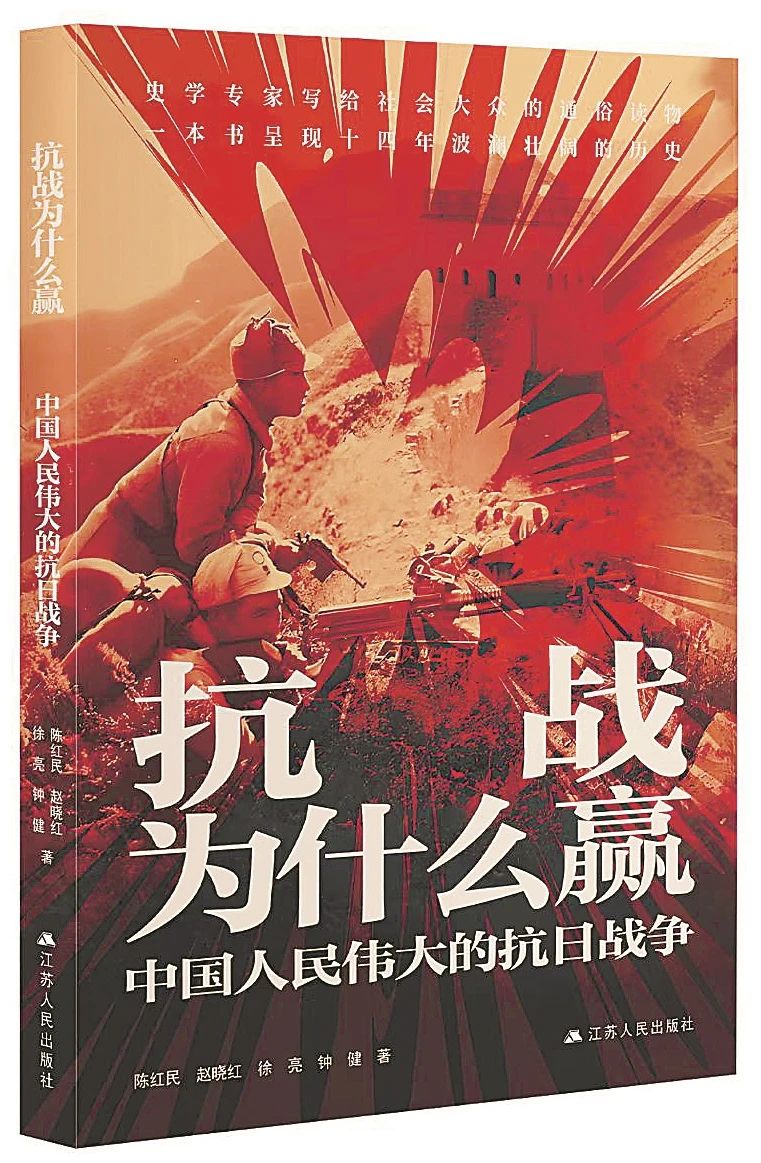

《抗战为什么赢:中国人民伟大的抗日战争》一书,由陈红民、赵晓红、徐亮、钟健四位历史研究学者联手打造。该书荟萃抗战史学前沿成果,将微观历史细节与宏观历史脉络相融合,将错综复杂的历史事件梳理为中国内部与外部两条清晰的发展主线,是一本通俗易懂、深入浅出的大众历史读物。

全书共分四章,前两章聚焦中国内部的抗战历程,后两章则展现了中国作为东方主战场在世界反法西斯战争中的重要地位,整本书忠于史实、主线明确、重点突出。值得一提的是,在国内和国际双线抗战的历史叙事中,中国共产党始终扮演着中流砥柱的角色。自1931年局部抗战爆发以来,战争局势不断扩大,到1937年全面抗战前夕,“持久战”已成为各方共识。如何落实“持久战”?要言之,就是要形成统一战线,集结天下之力,紧握一切能助战的机缘,广纳国内国际之同仇敌忾,武装我亿万同胞,展开灵活机动的游击战争。毛泽东将中国共产党的集体意志凝聚成《论持久战》一文,明确了中国共产党的抗战方略与具体举措。在后续的历史实践中,中国共产党的作战策略取得了显著成效。

这样精准的历史抉择,源于中国共产党对马克思主义的深刻把握,更源于将其创造性本土化的智慧。早在1938年《论持久战》发表之前,1936年毛泽东就代表中国共产党接受了美国记者斯诺的采访,这就是历史上著名的“窑中对谈”,如何反对日本帝国主义就是此次对话的议题之一。毛泽东言简意赅地回答了斯诺的提问,他认为赢得胜利要有三个条件,即中国抗日统一战线之成,国际抗日统一战线之立,日本国内及殖民地人民革命运动之兴。最终“是日本必败,中国必胜”。这是中国共产党人以马克思主义矛盾论烛照现实,细察中国实情、中日力量对比与国际格局后的洞见。国内统一战线是内在根基,用以凝聚民族之力,国际同盟与日本内部反抗为外在推力,用以构筑有利之局。1936年的中国,正处于日军肆虐、前途未卜的至暗时刻,中国共产党人把握条件、因势利导。这样精准的判断,如一盏明灯,指引着抗战走向胜利。

为了推动抗战走向胜利,中国共产党积极推动国内抗日统一战线的形成。在中国广袤的土地上,各民族同胞是抗战不可或缺的重要力量。中国共产党对少数民族抗日运动进行引导,对其抗日武装进行了科学整合。抗日根据地在不少民族聚居的地区,相继建立起来。流散海外的侨胞,在民族存亡的生死关头,他们有的为祖国抗战提供物质支持,有的毅然踏上归国之路,投身实业,以经济力量助力抗战。还有许多侨胞,怀着对祖国的赤子之心,直接参与作战,将热血洒在祖国的土地上。中国共产党倡导的抗日民族统一战线的理论与实践,锻造出凝心聚力的中华民族共同体意识。

在推动国内抗战条件形成的同时,中国共产党还积极推动国际抗日统一战线的形成。1936年及1939年,毛泽东两度向国际发声,揭露日本侵略不仅噬咬中国,更威胁世界和平的真相。在广泛呼吁国际力量加入的同时,中国军队不但在本土战场死死拖住日军主力,还两度入缅与英军并肩作战,更在越南北部主持受降,扬国威于域外。1942年,国际反法西斯统一战线正式形成,中国抗战烽火与世界反法西斯战争之火交融,为世界反法西斯战争的胜利作出了重要的贡献。

本书吸收了近年来抗战领域研究涌现出的最新成果,但作为普及读物,并非简单地对学术界成果进行等比例压缩,也没有对抗战时期的历史面面俱到。而是针对读者需求,精准回答了“抗战为什么赢”这一问题,在写作形式上,借鉴了文学作品的表达方式,跳跃、活泼、生动,也突出了历史细节与画面感。

抗战为什么赢?总的来说是中国共产党在深刻认识、把握马克思理论的前提下,结合中国国情,果断抉择,推动国内国际抗日统一战线逐步形成,在中国全体人民的砥砺奋进中引领抗战,最终走向胜利。