读书·抗战丨敌后抗战:国际视角下的抗战镜像

文/聂顺荣

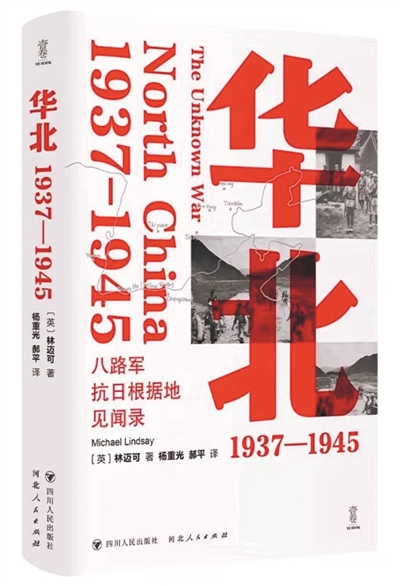

翻开《华北:1937—1945》,仿佛推开一扇通往历史深处的窗,国际友人林迈可的笔触与镜头,为我们勾勒出别样的抗战图景,作者将八路军抗日根据地的故事,讲述得真实且触动人心,成为解码那段烽火岁月的一把密钥。

林迈可出身英国书香世家,初到中国时带着西方舆论塑造的肤浅认知,却因所见所闻的强烈反差,踏上探寻中国抗战真相的旅程。从燕京大学教授到延安通讯部顾问,他用八年时间,丈量出中国共产党领导抗战的突围之路。书中,他没有聚焦战场的残酷与惨烈,而是将目光投向根据地自主抗战的历程、军民的精神风貌,以及国际友人的支援,为抗战历史留下了珍贵的国际视角。

在林迈可的记录里,中国共产党赢得抗战胜利的路径清晰可见。他深入冀中,见证武器兵工厂的运作,感受村民对八路军的热情接待;再入晋察冀,儿童岗哨的认真、山区民兵的坚毅,以及减租减息政策赢得的民心,都让他看到了一个与人民紧密相连的政党。这种鱼水深情,是抗战胜利的根基,也让国际友人读懂了中国共产党为何能成为中流砥柱。作者自身的转变,更是生动注脚——从西方精英知识分子,到主动加入抗日地下工作,他的选择,源于对“有血性有思想者应反抗日军侵华”的深刻认同,更源于对中国共产党抗战决心与行动的信服。

书中对国际友人支援的记录,为抗战历史增添了温暖注脚。林迈可与白求恩的交集,虽未浓墨重彩,却通过多次相遇、照片留存,传递出深厚情谊与敬重。白求恩组建流动医疗队,为救治伤员奉献生命,林迈可的记录,让国际友人的无私援助具象化,展现出抗战的国际联动。这些内容打破“抗战是中国孤军奋战”的误读,彰显爱好和平力量的共同坚守,让读者看到,在正义的旗帜下,中外友人并肩战斗的动人画面。

林迈可用相机捕捉着抗战中的珍贵瞬间。从最初对“封锁线”“自制手榴弹”等猎奇元素的关注,到聚焦晋察冀军民的真诚笑脸,再到记录延安“军民看文艺表演”等充满活力的场景,镜头的转变,折射出他对中国认知的深化。他不刻意呈现战争创伤,而是留存中国抗战的自信从容,这种记录方式,让读者触摸到抗战中精神力量的蓬勃生长。而林迈可自身形象的变化——从英式风衣到中山装,衣着的变换,藏着他对中国从“他者观察”到“深度认同”的过程,成为国际视角融入中国抗战的生动缩影。

书中收录了200余幅林迈可在华期间拍摄的珍贵照片,这些照片反映了中国共产党领导的根据地军民在极其困难的物质条件下,与强大侵略者进行的艰苦卓绝斗争,呈现了国际友人眼中,中国军民抗战的英雄群像与精神力量。同时也让我们清晰地看见,正义与信念如何跨越国界,汇聚成赢得胜利的磅礴力量。今天的我们,将铭记英雄时代,弘扬伟大抗战精神,在强国建设、民族复兴的新征程上创造新的历史伟业。