独家对话傅菲:到自然现场书写万物

谢龙龙

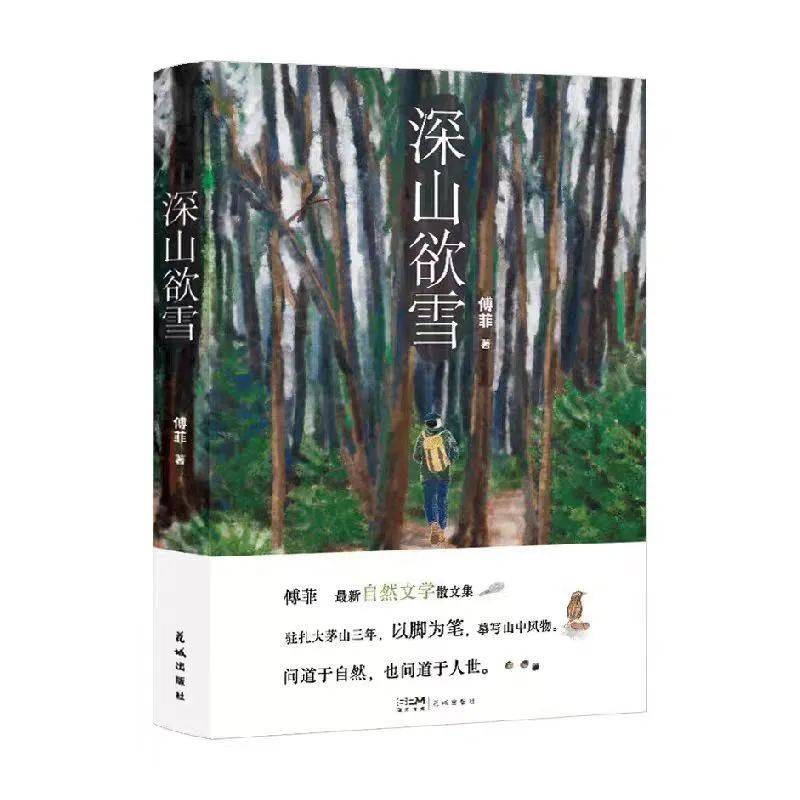

百花散文奖、三毛散文奖获得者江西作家傅菲新近出版的散文集《深山欲雪》,被希腊瓦克西康出版社引进,翻译成希腊文,在希腊语国家出版发行,8月15日,该书版权输出签约仪式在广州举行。《深山欲雪》实现了江西当代首部散文作品扬帆出海走出国门,将向世界读者展示我们的生态文明。傅菲接受了江西日报的采访,畅谈自己的创作感悟。

深度认知是写作的第一位

《深山欲雪》以江河、荒野、虫鸟、物则、茶食为主题切分五辑,书写了山涧、草木、鱼鸟、山民的命运。在书中,我们看到傅菲耐心地观察草叶上的甲虫,探寻洎水河的源头,眺望逆流斗水的鱼,聆听即兴演唱的画眉、手植赏心悦目的木槿……万物蓬勃生长,时间过得缓慢,无用的小事里藏着巨大的安宁。

傅菲长期以来客居大山乡村,深入调查田野。这一次,他驻扎德兴市大茅山3年,自2021年开始,实地探访了山林及周边村落的每一个角落。傅菲说,自己先是每天去山坞看山民种菜养鱼,与他们交谈,去山麓观察动植物,之后去探寻峡谷溪流。

事实上,他从小对大茅山的南麓和东麓比较熟悉。傅菲生长于上饶市广信区郑坊镇,离大茅山50公里。如同热衷为家乡的饶北河创作一样,傅菲在《客居深山》中就以大茅山为背景展开过叙事。“不一样的是,《深山欲雪》更加深入自然,思考人与自然的关系,关注时间的变迁对自然和生命的作用。”傅菲说,20世纪80年代,工业化的发展让大茅山周边峡谷聚集起众多居民,但是随着对自然环境的保护及城镇化的发展,人们逐渐远离山林,人退物进,自然恢复,曾经不见的动植物重新回来了,大茅山展现出物种的多样性,带着好奇心和探索欲,傅菲钻进了荒野山林之中。

到达自然现场,对自然万物与自我内心产生深度认知,是傅菲进行深度写作的前提。在书中,可以看到傅菲对地质学、生物学、气象学知识熟稔于心,对各种鸟兽虫鱼、花草树木的学名和习性信手拈来。“我不依赖灵感写作,也不会虚构,在我这里认知是第一位的,必得先到达自然现场。”傅菲说,除了长期野外观察,也自学了一些生物学知识,遇到不认识的动植物就去请教生物学家,这成了他与自然对话的语言密码。

在那里,傅菲认识了大茅山的自然之美和山民的人情之美,获得了内心的丰盈感受和自然的生动形象,这构成了他叙述的底色。

自然之美能被欣赏和共情

每次进入大茅山,傅菲都会想起美国作家西格德·F.奥尔森的《低吟的荒野》,想起他心贴大地生灵,用土地美学概念抒写荒原。这让他如痴如醉。傅菲想象奥尔森踏入荒野的状态,便自信自得,乐享孤独。

傅菲说,在山林中行走,还有一个戴着白草帽的约翰·巴勒斯陪着他。这是傅菲最喜欢的一位自然文学作家,曾经进入山林都会随身带着他的书。“一百多年过去了,还是喜欢读他,读他对山川自然的热爱之情,享受山川自然的愉悦之情,即使没去过美国,也不妨碍读者读懂他。”傅菲说,他还专门写过一篇文章《林中遇见约翰·巴勒斯》。此外,傅菲还深受爱默生、梭罗、奥尔多·利奥波德、吉尔伯特·怀特等作家的影响,他们启发了傅菲从艺术美学和哲学思索上去感知自然。

梭罗等作家的自然文学作品风靡世界,一本中国的自然文学作品《深山欲雪》能否被海外读者接受?傅菲比较乐观。“西方读者可能不熟悉中国南方的自然景观,不明白那是什么树,但他只要知道这是一棵乔木就可以了,它所呈现出来的自然气质的共性和一些特质性的东西,是能被记住的;《茶食记》中腌菜熬糖等生活细节极具地域特色,能够激起西方读者对慢生活的共鸣,它呈现了人类对食物的细腻和耐心,以及食物的色泽、味感等,体现了自然美学和生活美学,是能被欣赏和共情的。”傅菲说,人的自然禀赋与生俱来,自然文学呼应时代需求,全球都市人对自然的渴望和追求是强烈的、一致的。

古希腊有着一些优秀的自然文学及写作者,如亚里士多德创作过《动物志》《气象学》等作品。傅菲说:“亚里士多德对后来的影响更多体现在自然生态的哲学思想,而不只是自然文学写作。”他在书中引用亚里士多德的话:“幸福作为生命的自然目的,出自人的自然禀赋和本性。”古希腊诗歌创作繁盛一时,其《荷马史诗》如同中国先秦时期的《诗经》,既有社会风俗的描摹和人文情怀的抒发,也包含着自然文学的内容。傅菲坦陈,自己的语言风格和思考方式受到了中国诗歌和希腊诗歌的影响。他喜欢王维、陶渊明等中国古代诗人,也喜欢扬尼斯·里索斯、奥德修斯·埃里蒂斯等希腊现代诗人,他在本书提出的“自然之物只是人类临时保管”的观点,与埃利蒂斯“疯狂的石榴树”的核心意象形成有趣的对话,是东西方生态哲学的奇妙共鸣。

盖亚是希腊神话中的大地女神,后来英国科学家詹姆斯·洺夫洛克把地球比作一个自我调节的有生命的有机体,提出了盖亚假说。在《深山欲雪》中,自然在自我修复中勃发,一些消失的物种重现,傅菲称:“大地是有生命的,万物是一种互动的、互生的、互融的关系,海外读者可能会有感触。”

“乡野带给我们最真实的快乐。”傅菲热爱自然,也希望让更多人爱上自然。

自然文学在于表现人和生命

大茅山留有很多生活印迹,如废弃的屋舍、破败的林场、腐烂的蜂箱、长满荒草的耕地和野路……人在离场后,把自然交还给了草、树、鸟和野兽。傅菲认为,人只是借居大地,“唯有生命的更替,让大地繁盛如初”。

人离开村庄,房屋就死了;水无鱼,河就死了。“山里随处可见生命凋零,也随处可见生命新生。我们要看到万物相互依存、相对平等,尊重自然的生命权和生存权,合理有限地利用自然,学习自然精神及其真善美。”傅菲深受利奥波德的“土地伦理”理论影响,认为人类是自然的一部分,人类要从自然文明中探索自然的奥秘、探寻生命的价值,藉此反思我们的社会行为与个人价值。

问道于自然,也问道于人世,这是《深山欲雪》所要表达的主题。傅菲既记录山川风物,也关注当下生活。他不仅日常劳作,也关切山民的生存状态。书中记录了大量山民口述史,有关山民的土著历史、家族流变、日常生活、迁居史、方言、邻里关系等,傅菲还去山民家里吃饭、跟垂钓者交谈、看妇人洗衣服、请山民做向导,这里有着许多让他震撼的生命个体。

“自然文学不可能避开人纯粹地谈自然,任何书写都有作者内心景象的反映,我们在探寻荒野的时候也会遇到许多的人。2023年在绕二镇的一处峡谷中,有个村子只剩下两户居民,其中一户是浙江移民,他们的子女已经去了城市,尽管在当地生活了五六十年,但他们在融入村民的过程里,无论生活还是内心,都是很难的,显现出留恋向往故乡但又回不去的状态,大茅山周边有着大量移民家庭,子女外出,七八十岁的老人身体硬朗,在山里种红薯、养蜜蜂、采油茶、收葛粉、吃土货,他们扎根大地,与山林为伴,淳朴热烈的生命状态令我震撼。”傅菲认为,人最终会归于大地。

接下来,傅菲正在写一本关于饶北河的书。这条河作为一种时空坐标符号的存在,傅菲一直在书写它沿岸的人、它的生生不息。在他看来,江西山美水美人美,自然资源丰富,生态环境优越,一些动植物独一无二,鄱阳湖庐山等独具标识,是文学创作的“富矿”,自古以来涌现了不计其数的名篇佳作。傅菲说,如果能化身自然之物,自己想成为稻子和麦子,这是离人类最近的草本,普通、有爱。