青春赋能乡村振兴:大学生探访泸富村鸡场探索新路径

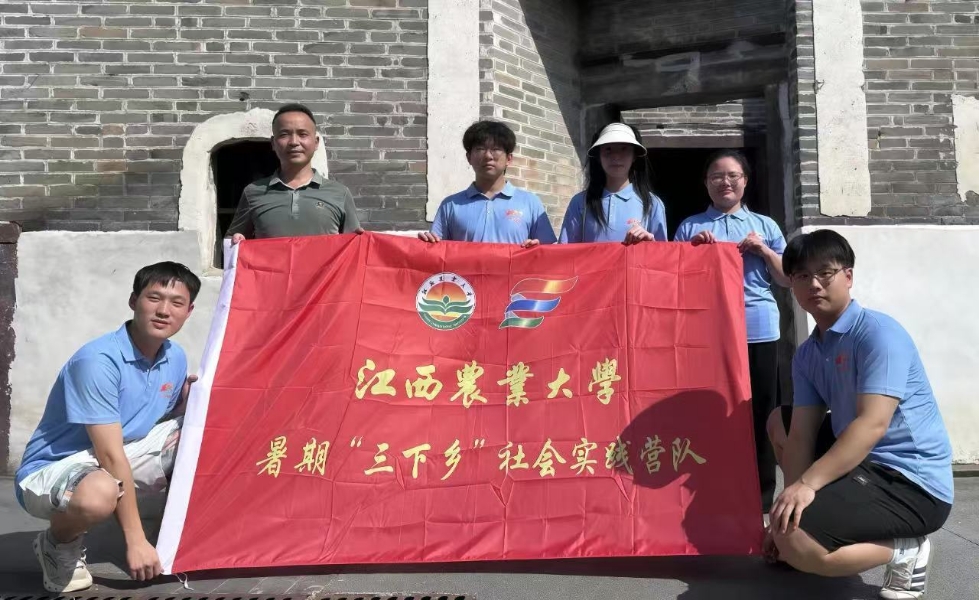

为深入了解乡村规模化养殖现状,助力农户养殖产业发展,2025年8月4日,江西农业大学"红章赣鄱兴农"社会实践队深入泸富村,探访当地特色养殖产业,以青年视角记录乡村振兴中的创新与坚守。

科技赋能:传统养殖的"智慧转身"

通过实地走访当地养殖户,调研乡村养殖产业情况,实践队员们了解到,在标准化鸡舍内,7000余只肉鸡在恒温26℃的环境中生长。温控系统、饲料投喂机等现代化设施一应俱全,实现了机械规模化养殖,同时创新引入 “音乐养殖” 模式,优化鸡群生长氛围,有效解决幼鸡易受惊吓的问题。

"科技改变了我们一贯靠天吃饭的命运。"养殖场主严连华向队员们介绍,三年前引入的科学温控系统和规模化养殖技术设备将鸡群存活率提升了15%,出栏周期缩短7天,单只鸡效益提高近5元。这些创新举措让这个小山村里的养殖场拥有了不输规模化养殖企业的技术水准。

困境突围:产业振兴的"多重考题"

然而,在技术红利背后,养殖户们正面临着更为复杂的挑战。受饲料价格上涨和收购价下跌的双重挤压,单只鸡利润锐减严重。上半年出栏的3000只鸡,利润同比减少近2万元。

更深层的困境在于人才断层。全村仅剩几户年纪较大的养殖户坚守,年轻劳动力的流失导致新技术推广受阻。"想引进自动喂料设备,却面临无人会操作的窘境。"严主任的感慨道出了乡村产业振兴的普遍难题。

销售渠道单一更是制约发展的瓶颈。王书记坦言,缺乏电商运营能力和高昂的物流成本,再加上乡村交通不便,让尝试线上销售的努力屡屡受挫。此外,防疫技术薄弱、环保设施简陋等问题,也让产业升级步履维艰。

青春方案:校地共建的"振兴密码"

面对这些挑战,实践队员们结合当地实情,利用所学知识和学校资源,提出了一系列解决方案:搭建电商直播培训平台、对接高校技术资源、协助申报环保设施补贴等,实现了“三位一体”推进产学研结合,“这些新思路可能就是我们的新出路”王书记对实践队员们给予了高度赞赏,言语间满是对这些新鲜思路能激活乡村发展的憧憬。

在这场乡村振兴的实践中,实践队员们不仅见证了技术创新的力量,更深刻体会到产业振兴的系统性挑战。队员们表示,将持续构建校地合作桥梁,通过技术帮扶、渠道拓展等方式,为乡村产业注入持久活力。

泸富村的故事折射出中国乡村产业振兴的典型图景:技术创新带来的希望与系统性挑战并存。而青年力量的注入,正为这样的乡村打开新的可能。在科技与传统的碰撞中,在青春与乡土的交融里,乡村振兴正在书写新的篇章。(付卓晨 宋喻辉 刘致岩 廖钰洁 廖雯钰)