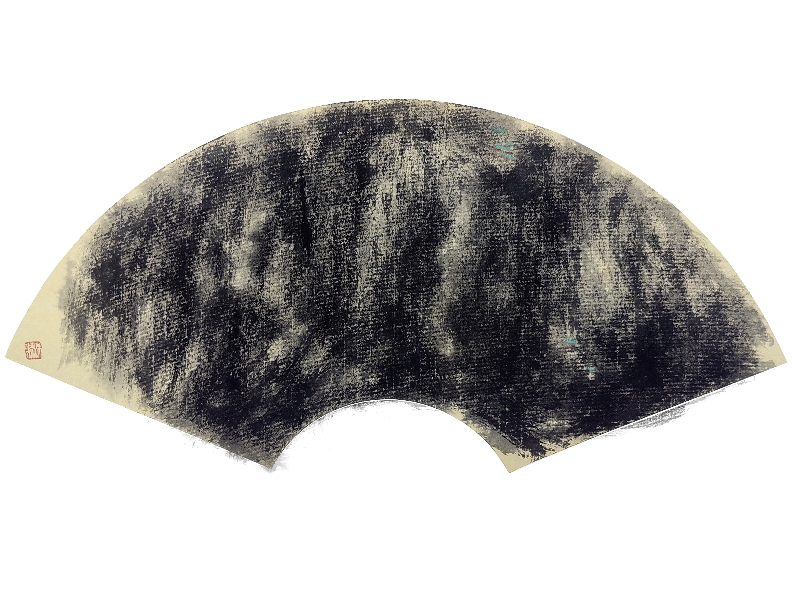

《道法自然·修为》赏析

笔墨承宗与哲思寄兴

——李秋明《道法自然——修为》的意境解构

文/郑明 朱细胜

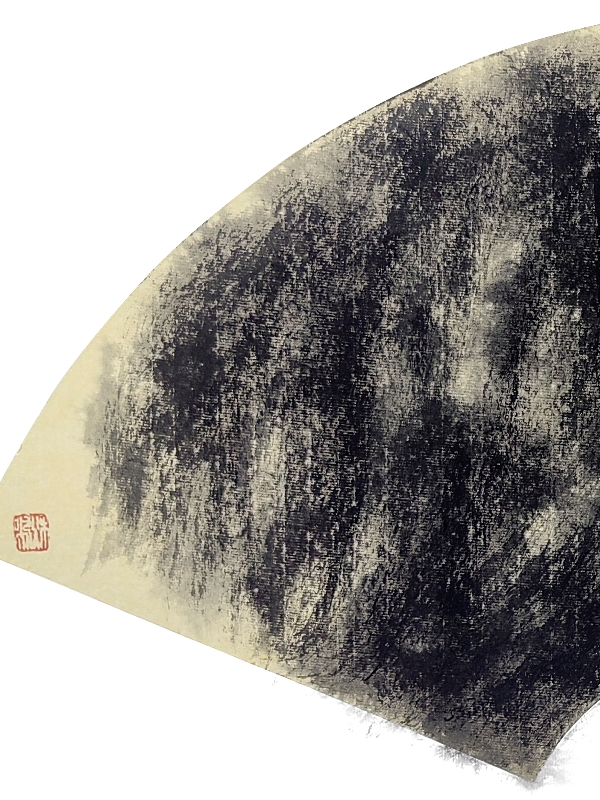

图/李秋明

李秋明的《道法自然——修为》以意象山水为载体,完成了一次对传统笔墨精神的当代礼赞。这幅作品深植于黄宾虹、黄秋园所构建的笔墨传统,又以道家哲学为灵魂,在皴擦点染间熔铸个人生命体验,形成兼具古典韵致与当代精神的艺术语境。

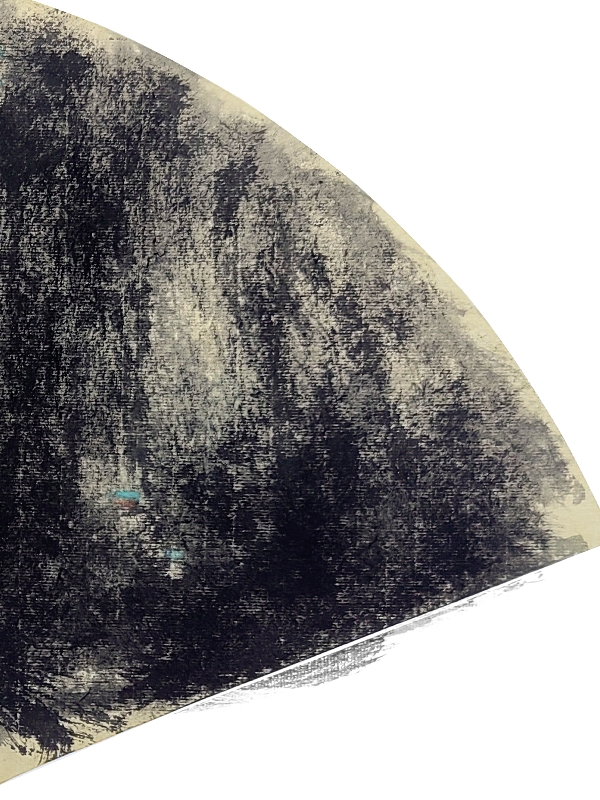

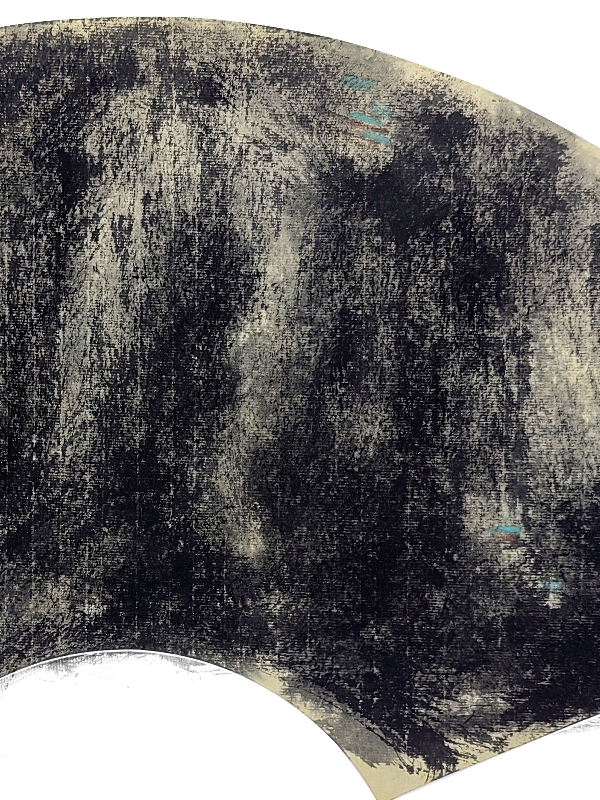

技法层面,作品展现出对“二黄”传统的创造性转化。构图上承黄秋园“苍浑郁茂”的特点,以繁密而有序的山石堆叠构建空间,却又突破古法程式,借助纸张纹理的自然肌理,将墨法与水法推向新境。水墨在生宣上的晕渗、枯涩与洇润形成微妙对话,既保留了黄宾虹“笔与墨合”的骨力——线条圆劲如屋漏痕,暗合山川脉络;又融入水的流动性,使解索皴的扭曲劲健与披麻皴的柔和蕴藉在湿墨中自然交融,突破了传统皴法的固化边界。色彩运用更显匠心,朱砂与石绿的几笔勾写,似房舍道观的意象提示而绝非简单的随类赋彩,是对宋人“高级色”的精神图腾的现代诠释:多种墨法及皴法的运用既凸显了山水的苍茫质感,又以微妙的冷暖对比暗示道家阴阳相生的哲思,使自然山水成为精神世界的镜像。

意境的营造则体现了艺术家对传统文人精神的深层接续。画面中崇山峻岭藏道观的意象,既是对历代隐士高人深山修行传统母题的再现,又注入了个人化的精神体验:孤高的山峦象征修行者的孤独坚守,而缭绕的云气与茂密的林木则暗含生生不息的宇宙生机,将孤独修行与家国情怀这对看似矛盾的命题统一于山水气象中。这种处理超越了单纯的写景,使山水成为精神的载体——正如黄宾虹所言“皴法不止画山,更在传山川内美”,李秋明笔下的山石肌理不仅是自然形态的再现,更是道家无为而无不为的生命韵律的视觉转译。笔法的提按顿挫间,可见以柔克刚的处世智慧;墨色的浓淡干湿中,暗藏上善若水的哲学境界。

作为当代意象山水的画作,《道法自然——修为》的价值更在于其对传统与现代关系的重构。它没有沦为对二黄技法的机械模仿,而是将传统笔墨拆解为可与当代精神对话的元素:黄秋园的构图饱满转化为对生命密度的礼赞,黄宾虹的浑厚华滋升华为对精神厚度的追求。在数字化时代,这种以笔墨承载哲学思考的创作方式,既是对“绘画底色是哲学”这一传统的坚守,更以意象的模糊性与多义性,为当代人提供了一处安顿心灵的精神栖居地。画中那抹宋人式的高级色,最终成为跨越时空的精神符号——它连接着古典文人的修身理想,也映照着当代人在喧嚣中对修为本真的向往。

从技法传承到精神重构,李秋明在《道法自然——修为》中完成的不仅是一次艺术实践,更是一场跨越百年的笔墨对话。当传统皴法与现代哲思在宣纸上相遇,山水便不再是地理的景观,而成为贯通古今的精神通道,这正是中国山水画“外师造化,中得心源”的永恒魅力。

2025年8月9日