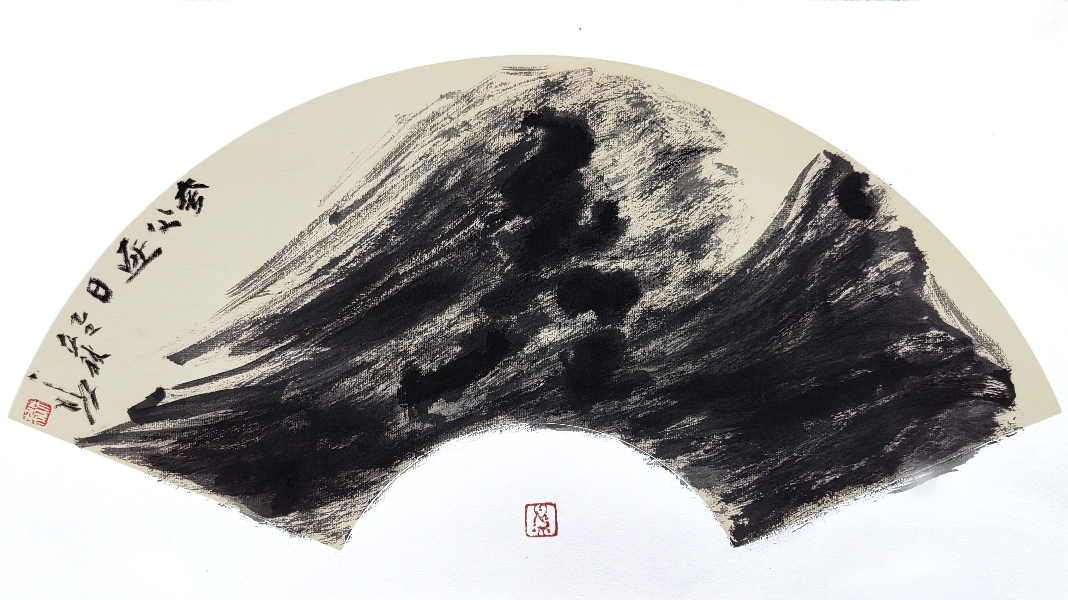

李秋明《夸父逐日》赏析

观化之境:李秋明《观化·夸父逐日》的精神图谱

文/郑明 朱细胜

图/李秋明

在立秋这个阳气收敛、阴气渐生的时序节点,李秋明以《观化·夸父逐日》完成了一次对神话符号的当代转译。画作以极具张力的视觉语言,将远古神话的精神内核与时代语境熔铸为凝固的史诗,在岩石的粗砺与墨色的流动中,完成了对夸父精神的重新诠释。

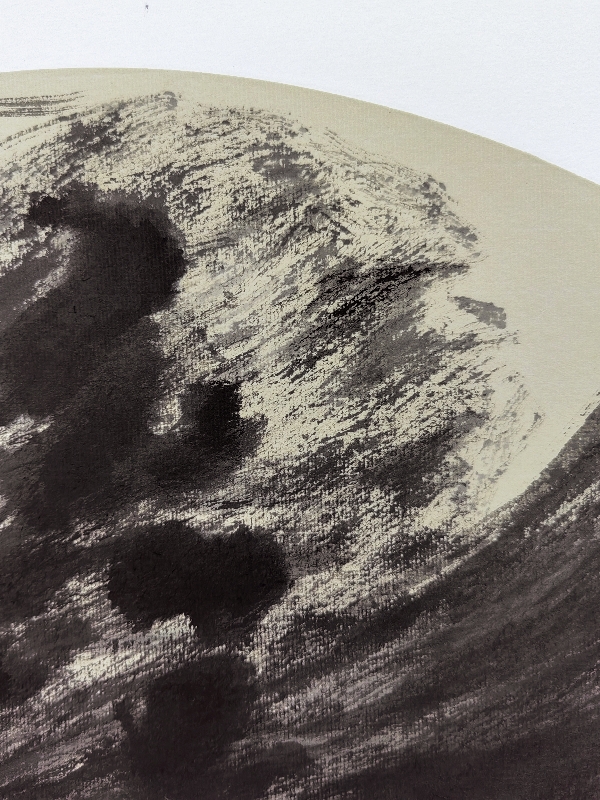

整幅作品的视觉重心聚焦于夸父与岩石的共生关系。画面中的夸父打破了传统神话人物的具象边界,呈现出似人非人,似兽非兽的复合形态:其躯干保留了人类肌肉的爆发力,肩颈线条如弓般绷紧,仿佛积蓄着奔袭千里的势能;而四肢的轮廓却融入了兽类的粗粝感,指爪与岩石的摩擦处隐约可见细碎的裂痕,暗示着与天地对抗的决绝。他的头部微扬,嘴部张开的弧度形成强烈的视觉冲击——没有具体的面部特征却能清晰感知到怒吼的力度,那股憋着的气顺着脖颈的青筋纹路蔓延,与岩石的肌理形成共振。

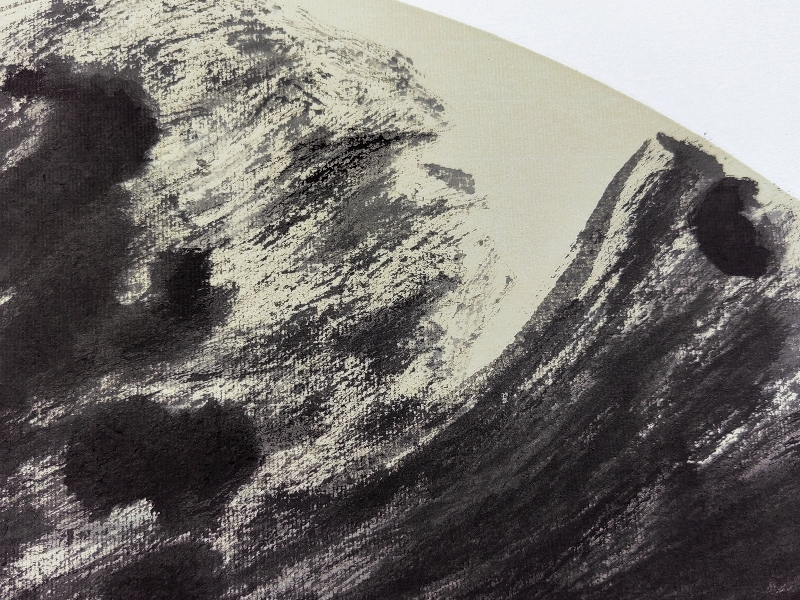

更令人瞩目的是夸父与岩石的互嵌关系。他并非独立于背景之外,而是像从风化的岩石中生长出来:背部的轮廓与岩石的裂隙严丝合缝,皮肤的褶皱与岩石的层理走向一致,甚至发丝的飞动都与岩间的气流轨迹呼应。这种融的状态消解了主体与环境的界限,使夸父成为岩石的一部分,又让岩石成为其精神的延伸——仿佛千万年的时光里,他始终以奔跑的姿态凝固在大地深处,成为民族记忆的地质层。

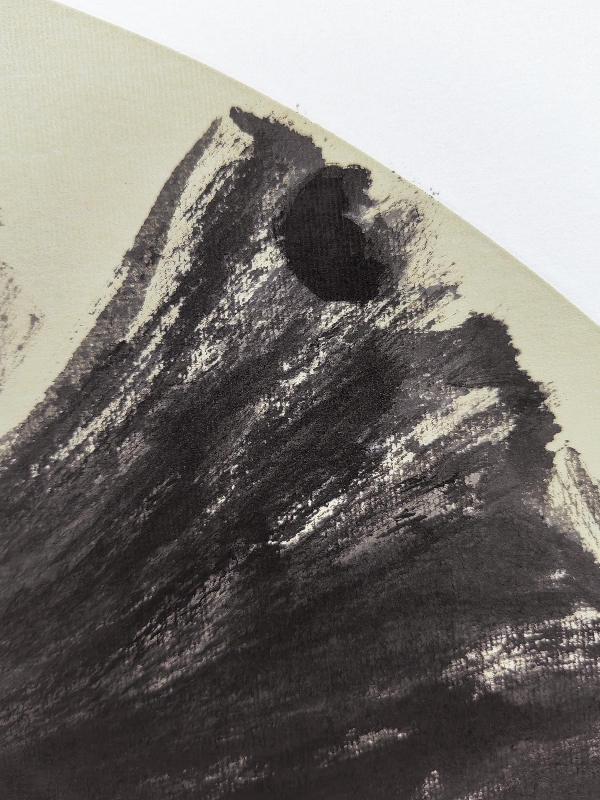

画面右侧的太阳意象则以极简主义的处理形成强烈反差。它仅以半边弧形态出现,摒弃了传统太阳的炽烈色彩,改用浓淡不一的黑色墨块构成:边缘处的淡墨如薄雾般晕散,似有若无地呼应着立秋白露生的物候;中心的焦墨则凝聚成沉甸甸的团块,暗合太阳亦有阴阳的哲思。这轮黑太阳不发光却自带引力,既成为夸父追逐的目标,又以其残缺形态暗示着完美的虚妄,为画面注入了辩证的张力。

李秋明在技法上的探索,体现在对肌理的极致运用与意象的解构重组中。岩石的表现堪称典范,他摒弃了传统山水画中皴擦点染的程式化处理,转而以多层积墨与干笔飞白模拟风化岩的质感:先用淡墨铺就岩石的基底,再以侧锋干笔反复刮擦,形成深浅不一的凹痕,仿佛风沙侵蚀的痕迹;在夸父与岩石的衔接处,又以湿墨晕染,让两种肌理自然过渡,强化共生的视觉逻辑。这种对肌理的把控,使岩石不再是单纯的背景,而成为承载时间与精神的活物。

对夸父形象的塑造则融合了具象与抽象的双重手法。其动态线条兼具骨法用笔的力度与表现主义的张力:奔跑时前伸的手臂以中锋勾勒,线条如钢索般紧绷,精准传递出肌肉的牵拉感;而躯干与岩石交融的部分则弱化了线条的边界,以墨色的浓淡变化替代轮廓,使具象的形态向抽象的精神符号转化。这种实写其神,虚写其形的处理,让夸父超越了物理存在,成为一种精神能量的视觉载体。

太阳的墨法处理更显匠心。李秋明以破墨技法营造黑色的层次变化:先以淡墨勾勒半圆弧,趁湿点染浓墨,让墨色自然晕化,形成中心浓、边缘淡的渐变效果。这种黑中见白的处理,既避免了纯色的单调,又以墨色的阴呼应太阳的阳,暗合道家万物负阴而抱阳的哲思。而半边太阳的构图,实则是对传统圆满意象的解构——它暗示着追逐的永恒性:目标永远在前方,而追逐本身即是意义。

《观化·夸父逐日》的深层寓意,在于完成了三重精神维度的叠加。其一是对神话原型的当代诠释。画中的夸父不再是单纯逐日而死的悲剧英雄,而是融于岩石的永恒象征。他憋着一口气的怒吼,既是对太阳的挑战,也是对生命极限的超越;而岩石的永恒性,则让这份执着突破了时间界限,成为民族精神基因的视觉编码——正如神话中手杖化邓林的奉献,画中夸父与岩石的共生,恰是牺牲转化为永恒的隐喻。

其二是对自然哲学的视觉呼应。画作始于立秋,创作者显然深谙此时阳消阴长的节律:夸父奔涌的阳气与岩石收敛的阴气形成平衡,半边黑太阳的阴阳相济更是直接呼应道家自然规律的认知。这种将节气哲学与画面符号结合的处理,让作品超越了单纯的神话再现,成为天人合一理念的当代载体——夸父的追逐不再是对自然的对抗,而是与天地节律共振的生命律动。

其三是对时代精神的精准锚定。画作的现实指向性尤为鲜明:夸父奋起直追的姿态,恰是民族复兴征程的隐喻;似兽非兽的强悍与融于岩石的坚韧,暗合着国人在历史淬炼中形成的精神特质。那轮黑太阳在此语境下更具象征意义——它既是曾经的苦难记忆(如抗战岁月的黑暗),也是需要持续追逐的光明未来,而夸父的奔跑,正是一个民族知其不可为而为之的奋进宣言。

从岩石中奔涌的生命,到墨色里流动的哲思,再到时代精神的视觉投射,李秋明以《观化·夸父逐日》完成了一次跨越千年的对话。在这幅作品中,夸父不再是遥远的神话符号,而注定成为石雕,成为永恒,成为每个中国人血脉中的精神图腾——他的奔跑,是对过去的致敬,更是对未来的奔赴。