【中华礼仪·老而知礼】(四)老而有礼,人恒敬之

文/宋元鸰 图/网络

也许,很多人都知道“马车礼让城堡”的故事,那是一个千古传诵的佳话。

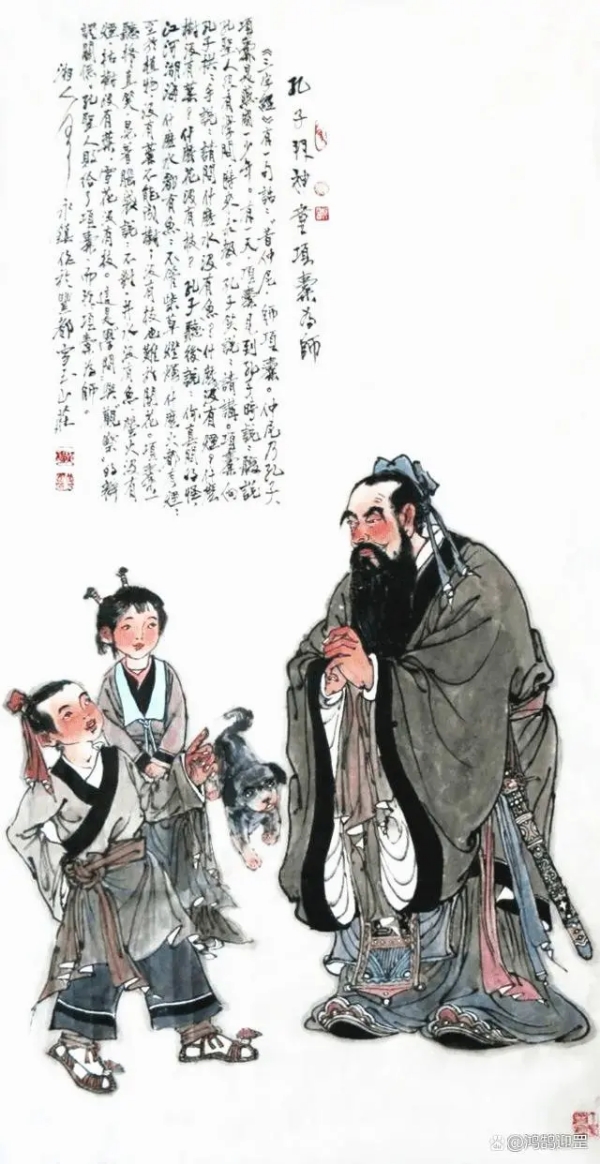

春秋时期,孔子带着学生驾车周游列国。一天,遇到一个男孩子把碎石瓦砾堆在路中间。这时,孔子的学生子路就大声呵斥,可孩子却装作没有听见。孔子下马车,问这男孩子:“你挡住了我们的去路,是不礼貌的行为,请你迅速清理障碍,让我们的马车通过!”没想到,男孩回答:“老人家,这是我已经建好的城堡,您看看,是应该马车给城堡让路,还是城堡给马车让路?”孔子被问住了。

孔子觉得这孩子懂礼貌,便问:“你叫什么,几岁了?”那孩子说:“我叫项橐(驼tuó),七岁。”孔子对学生们说:“项橐七岁就懂礼貌,他可以做我们的老师啊!”

作为老人,孔子对一个只有七岁的孩子,不仅没有倚老卖老、以大欺小,反而对他知礼明礼的行为大加赞赏,还要拜他为老师。

众所周知,我国素有“礼仪之邦”之称。中华文明博大精深,中国文化源远流长。中国为什么叫华夏?一位学者说得好,中国有“礼仪之大,故称夏;有服章之美,谓之华。”意思说,衣必精美,物必丰盛,人必礼学,这才是真正的华夏。

以前有句俗话,“有理走遍天下,无理寸步难行”。如今,是不是要改为“有礼走遍天下,无礼寸步难行”。为什么?古人云:“不学礼,无以立”“礼之用,和为贵”。“人之所以为人者,礼仪也。”礼仪,是中华优秀传统文化 的重要组成部分,不仅是个人素质教养的内在体现,也是个人道德和社会公德的外在形象。中华传统礼仪,是立身之道、传家之道,不仅对古代中国社会发展起到了广泛而深远的影响,仍然是当今新时代新征程强国建设、民族复兴之道。

一个人如果不学习礼仪,就无法立身处世。《孟子·离娄下》有句名言:“仁者爱人,有礼者敬人。仁者爱人,有礼者敬人。爱人者,人恒爱之;敬人者,人恒敬之。”意思是说,能否处理好人际关系,关键在于自己如何对待别人。爱护别人的人,别人也常常爱护他;敬重别人的人,别人也常常敬重他。

自古以来,我们的先贤非常注重礼仪,认为只有懂得礼仪的人,才能受人尊重。季羡林先生曾引用香港《大公报》上的一段话:“富者有礼高质,贫者有礼免辱,父子有礼慈孝,兄弟有礼和睦,夫妻有礼情长,朋友有礼义笃,社会有礼祥和。”一个人如果品德高尚,能以仁爱之心待人,积德行善,乐于助人,知礼守礼,就能赢得众人的好感和信任,人们才会爱他、敬他。越是有地位、有权力、有能力、有财富的人,往往谦卑有礼,更懂得尊重他人,更能收获到他人的尊重。反之,地位可能下降,权力可能丧失,能力无法发挥,财富无法持久,以致陷入贤者远之、领导弃之、他人离之的可悲境地。

古代中国,礼仪名目繁多。由于年龄、性别或场合、情景等不同情况,所使用的敬语与谦辞,也各不相同。民间俗话说得好,“到什么山上唱什么歌。”年少,有年少的文明;年老,有年老的礼貌。人即使到了老年,也应知礼、守礼。老,有老的文明;老,有老的礼貌,老有老的风采,老有老的骄傲。“为老不尊,为幼不敬。”只有老而有礼,才能老来有品;只有老而守礼,才能老得自在!这就是,学习《中华礼仪·老而知礼》的缘由所在。

在日常生活、人际交往中,一个能正确使用敬语与谦辞的老年人,往往会给人留下“有文化”“有礼貌”“有品位”的好印象。因此,学会掌握和正确使用老人的敬语与谦辞,做知礼、懂礼、守礼、行礼的老人,显得尤为必要。

(根据作者2023年12月11日在江西瑞金市老年大学讲课稿整理,待续)

【作者简介】本名宋元鸰,笔名宋一叶,江西省瑞金市政协原副主席,现任瑞金市老年大学校长,江西省作家协会会员、赣州市作家协会散文委员会委员、瑞金市作家协会名誉主席。已出版《林中一叶》《摆渡心灵》《岁月当歌》《昨夜星辰》《致敬夕阳》五部散文专著,多篇作品获国家级大奖。