汤里汉服节

汉服节是一个由汉服爱好者自发形成的节日,它以汉服饰为主要载体,向大众传达中华文化之美。

汉服,全称是“汉民族传统服饰”,又称汉衣冠、汉装、华服,是从黄帝即位到公元17世纪中叶(明末清初),在汉族主要居住区,通过自然演化而形成的具有独特汉民族风貌性格,明显区别于其他民族的传统服装和配饰体系,

汉服“始于黄帝,备于尧舜” ,源自黄帝制冕服。中国在新石器时代的仰韶文化时期,就产生了原始的农业和纺织业,开始用织成的麻布来做衣服,黄帝的妻子嫘祖发明了饲蚕和丝纺,人们的衣冠服饰日臻完备。

殷商以后,冠服制度初步建立,西周时,服饰制度逐渐完善,并形成了以“天子冕服”为中心的章服制度。

秦统一中国以后,建立了各项制度,其中也包括衣冠制度。汉代之初,大体沿袭了秦制。西汉男女服装,仍沿袭深衣形式。至东汉明帝,参照三代和秦的服饰制度,确立了以冠帽为区分等级主要标志的汉代冠服制度。这种制度一直延续到明代,虽然在服饰结构上有不少变化,但冠服制度的主要方面并没有根本的改变。

秦汉时期的男子,主要穿着的是一种宽衣大袖的袍服,除了祭祀和朝会以外,其他场合均可穿着。汉代女子的礼服是深衣,还有穿襦裙和裤的。汉服包括衣裳、首服、发式、面饰、鞋履、配饰等共同组合的整体衣冠系统,浓缩了华夏文化的纺织、蜡染、夹缬、锦绣等杰出工艺和美学,传承了30多项中国非物质文化遗产,体现了锦绣中华、衣冠上国、礼仪之邦的美誉。

清朝统治者为了削弱汉人的民族认同感,以维护满州的统治,实行“剃发易服”,服汉衣冠、束发者治重罪。汉服本身虽然这种政策下消失了,但因为具有强大的生命力,其部分元素一直没有灭绝,直到现代汉族人信仰的道教、佛教以及一些边远山民,还有国内一些少数民族都还保持着汉服的小部分特征,现代社会的一些重要祭祀、纪念活动、民俗节日等仍能看到汉服的部分元素。

汉服运动在清朝灭亡后的一段时期就有过,但更多的是本世纪初,以知识分子、青少年族群为主体,以汉服回归为出发点,把复兴汉服作为复兴华夏文化为目标的一场运动。当然,到目前为止,它还是一个小众运动。

2003年11月22日,汉服爱好者王乐天穿汉服在郑州街上行走,被新加坡记者拍下,并在境外报纸发表,引起了国内外的关注。后来每到这一天,世界各地的汉服社团,都会组织汉服出行活动,走上街头,走进生活,让更多人认识汉服。很多地方也利用这一天举办汉服文化节。今年在江西铜鼓县汤里就举办了中国汤里汉服节。

从11月20日开始,来自全国各地的汉服爱好者陆陆续续赶到汤里,不算大的汤里景区到处都有身着汉服年轻人的身影。

当然汉服爱好者以女性为多,汤里汉服节的组织者告诉我,大体占到80%左右。她们或三人为众

或二人为伍

或单枪匹马,行走在汤里景区的各条道路或不同的建筑里。

这位身穿盔甲的汉服爱好者,不知是男是女,但肯定是铁嘴铜牙。

一对情侣同袍手牵手地坐在一起,身着古汉服,举止却是现代礼仪。

这对小夫妻更有趣,女着汉服,男士是现代服装,孩子使用的是近十年才流行的“尿不湿”,在服饰上算是一家多制。

春风得意的小姑娘,在汉服的海洋里,心情肯定舒畅。

中国最早款式的口罩与今年最新的口罩相逢汤里。

13世纪初口罩出现于中国宫廷,这在中国古籍《礼疏》里就有记载。马可·波罗在游记中记述了他在中国的见闻,其中有一条就是,“在元朝宫殿里,献食的人,皆用绢布蒙口鼻,俾其气息,不触饮食之物。”

这是披风还是斗篷,恐怕大多数人分不清楚。所以请大家记住斗篷的关键点:衣帽分离,避寒,无袖,外出专用。

在茶室门口,这位小姐姐迟迟不想离去,大约是想讨杯茶喝。可惜,这天茶室不开门。

戴上照相机是不少汉服爱好者的标配,这么多美景、美人、美服,不拍照真是可惜。

不要认为汉服是年轻人的专利,这位大妈级的人物,也穿上鲜艳的汉服,人显得更加妩媚。

千年古树下,走来穿着千年历史汉服的女生,这代表着中国历史的悠远和中华文化的厚重。

着汉服大多数是女性,但男性绝不会空白。

这肯定是抖音的粉丝,说不定几分钟后,她的视频就出现在抖音里。

自助餐厅里也是着汉服的居多。

同福茶馆同样挤满了汉服爱好者。

汉服服饰市场到处是来自各地的汉服爱好者,她们期望在这里淘到心仪的饰品。

刚买的头饰大家觉得怎么样?

她买了,我也得来一个。

一把绢丝伞,与身上的汉服很搭。

节日的汤里,汉服爱好者表演了不少才艺。一袭披风,一把月琴,让她更加楚楚动人。

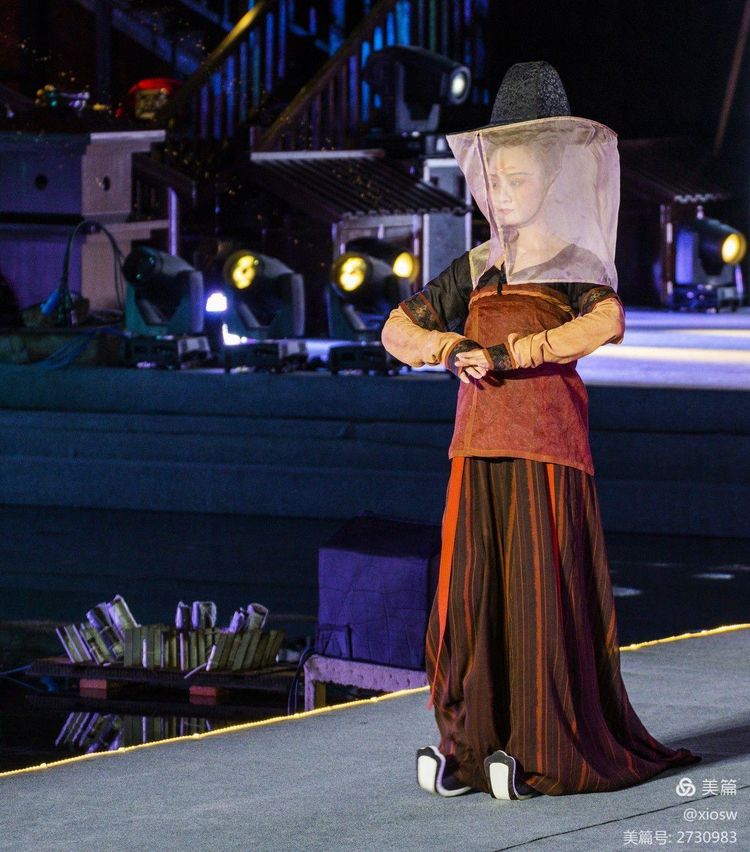

一根长箫,一顶纱帽,让演奏更显古香古色。

一把茶壶,一杯茶汤,让人领悟生活的本质和哲理。

一缕烟火,一柱沉香,带给人的不仅仅是香气,更是一种内心的安定,让人在安静中感悟人生。

明星从来是各种节庆的主角,汤里汉服节也不例外。在最显眼的地方,放着两排汉服网红的照片,让汉服爱好者与她们顶礼膜拜的明星亲密接触。

歌手、演员刘宇以汉服节推广大使的身份参加此次活动。身着一袭素衣的他登上舞台,献唱一曲《星河入梦》。

独立制片人、音乐人、著名汉服网红璇玑,来到汤里汉服节与汉服爱好者们见面。

在抖音上,有一个ID名很可爱、长得也很可爱的配音演员,她就是肉脸橙,粉丝数已经有500万了。

这两位网红,男的叫宮寒,女的叫四月。我同去的一位朋友说,看了他们的网名,知道怎么起网名能够火起来。

网红们坐在台前准备签名,粉丝们排着长队等待。

一色美丽的面孔,一腔追星的热情,让她们久久等待而毫不烦躁,仍然怀着一颗崇敬的心。

一条长长队伍,一片窃窃私语,她们在议论见到心仪的网红该问什么,憧憬即将到来的幸福。

形形色色的汉服、各种各样的头饰,一样的是对网红的膜拜之情。

四月在自己的美照上签名,把它送给自己的粉丝。

这些照片都是不容易才拍到的,因为我没有媒体证,工作人员一个劲地赶我离开。

汤里汉服节的高潮是晚上的汉服秀晚会,有人早早就在现场等待晚会开始。

终于响亮的鼓声拉开了晚会的序幕。

刘宇空灵婉转的歌声和姑娘们曼妙的伴舞,将现场气氛推向第一个高潮。

首先出场的是帝后礼服,据说最贵的售价高达几十万元。

难怪唐朝诗人王维诗云,“绛帻鸡人送晓筹,尚衣方进翠云裘。九天阊阖开宫殿,万国衣冠拜冕旒。”足见天子服饰的华美。

一顶小帽,一柄折扇,配上宽袖长衣,活脱脱的公子哥形象。

带上宠物,身着汉服,一副贵夫人的打扮。

宽袖长袍,更显亭亭玉立。

谦谦君子,真乃翩翩少年。

双蝶绣罗裙,朱粉不深匀,闲花淡淡春。

一身天蓝色的汉服,不加修饰的现代发型,加上精致的眼镜,把古今融为一体。

穿上这身汉服,恰如《红楼梦》里贾府的丫鬟。

下面十二位姑娘,我想可以比美金陵十二钗,她们是谁,请读者猜测、想象,自己确定。想告诉你的是,这里永远没有标准答案。

换个口味,来一组侠女武士的照片,也许你会在金庸的小说中找到原型。

汉乐府有一首描写秦女罗敷的诗,诗中说她“青丝为笼系,桂枝为笼钩。头上倭堕髻,耳中明月珠。缃绮为下裙,紫绮为上襦。”把汉服之美描写的淋漓尽致。

诗中接着说,“行者见罗敷,下担捋髭须。少年见罗敷, 脱帽著鞒头。耕者忘其犁,锄者忘其锄。来归相怒怨,但坐观罗敷。”中国人讲究“三分长相,七分打扮”,可见华服对美的重要性。

“身无彩凤双飞翼,心有灵犀一点通。”身着汉服的情侣,把这句脍炙人口的诗句表现得活灵活现。

“关关雎鸠,在河之洲。窈宨淑女,君子好逑。”看到前面那对情侣的恩爱,这位帅哥肯定想立即“脱单”。

这位七十多岁的老奶奶,对汉服也是痴迷有加,是汉服爱好者中知名的网红。

我大多数照片都没有拍到汉服的鞋子,唯有这张完整。对古人而言,汉服不仅仅是外面那件袍子,还有头上的帽子、脚下的鞋子,这种翘头履是汉服在正式场合的一种搭配。

最后是三款改良型的汉服,吸收了一些现代服饰的元素,在古人看来也许另类,但当下人看起来可能更顺眼一些。

这位姑娘还配了一个面具,好像准备过万圣节。

这身打扮似乎与现代服饰差不多。

随着汉服的流行,汉服爱好者越来越多。据说现在全国的汉服爱好者超过600万人,不仅年轻人喜欢,越来越多的孩子也开始喜欢汉服。

服饰是人类特有的劳动成果,它既是物质文明的结晶,又有精神文明的含义。作为华夏文明载体之一的服饰文化,同样是中华文化史的一个重要组成部分。

中华民族的服饰文化历经几千年,无论在服装式样上,还是在服饰观念与着装方式上,都呈现出千姿百态的景象。汉服作为中华服饰的重要组成部分,过去、现在与将来都会在中国人的生活中占有一席之地。汉服的复兴也一定会对中国服饰的多样化产生积极而深远的影响。

(熊盛文摄)