拿什么帮助你,我的父老乡亲

拿什么帮助你,我的父老乡亲

(散文)

邓晓明

癸卯兔年,重阳节前夕,接到老家祠堂重建理事会理事长的电话,邀请我加入理事会,为祠堂建设出谋献策,并帮助做些文字方面的事情。我没有犹豫,立刻答应了。

不久又接到理事会成员、我高中同学的电话:“老同学,祠堂定在重阳节第三次重新开工,帮写副对联,挂在工地上,越快越好”。

跟随其后,理事会成员、本房堂弟也打来电话:“晓明兄,祠堂重阳节重新开工,麻烦老兄帮我写一篇讲话稿,简单点”。

我虽然不在老家出生,也不曾在老家生活过,但对父老乡亲们的要求,我义不容辞,并尽全力去满足。因为我的身体里,流淌着郡城祖先的血脉,遗传着邓氏“忠孝理智信”的基因,能为家乡做一点实事,是我的责任和义务,也是我的使命与担当。

我把父亲主修的《郡城邓氏家史》(22巻)全部搬了出来,又把《邓姓史话》《邓氏简史》《邓氏简志》《新建县人物志》等有关书籍和资料找了出来,经过认真阅读,整个郡城的发展轨迹与历程,象电影一般,在我眼前一幕幕展开。

唐天祐四年(公元907年),梁王朱温逼唐哀帝“禅让”,建立后梁。中国进入了“五代十国”大分裂时期。唐末的邓叔鑛(公元883--945年),号筠峰,精通易经,官南昌令,本郡录事参军,授文林郎。从邓城入赘凤岗花氏。忍辱负重、韬光养晦几十载,含辛茹苦将六个儿子“浩、瀚、端、庄、严、肃”培养成才,六兄弟精诚团结,共建“六古堂”;九孙齐心协力,共建“九溪亭”,被当地传为佳话。叔鑛公于暮年将凤岗花氏庄园更名为郡城,开创郡城邓氏发展新纪元。

一千多年来,郡城经过40多代的繁衍,坚持勤奋耕读,诚信为本,效忠国家。开枝散叶于全省、全国、乃至全球,后裔达百万之众,涌现出一大批彪炳史册的杰出人物。

郡城第二代,始祖叔鑛公之幼子肃公,施粟赈灾、朝廷授迪功郎而不就。夏人寇兰州,肃以义骑射举将材,从总戎王文郁征文军,伤于阵归天子墎,后迁下迂,成为青石岗邓氏基祖。

郡城第三代,浩公长子汝麒,以文官邑博,创办新建县四大书院之一的秀溪书院,培养出侄儿邓北溪,以才魁廷对;浯溪丁氏,奭爽兄弟,慕名求学,双中进士,从此邓丁两姓,结世代友好几百年。

郡城第三代,瀚公次子邓伋,讳斌,字烈夫,号北溪,九岁即善属文,与彭会、毛炳诸名士互相淬房,历南唐保大制科统试,廷试题《销刑鼎赋》,以及致治,在淀于一,其机制则本于仁。主司徐公谓:孟氏宗风。唐主称:南方间气所生,亲擢第一。邓伋系江西邓氏首位状元,也是江西省新建县首位状元。北溪官翰林院修撰,进秩待讲学士,再兼枢密使。据《新建县历代人物录》(政协新建县委员会编,2000年12月第一次印刷)记载:邓伋,字烈夫,五代南唐南昌(后新建县境内)人。保大元年(943年)癸卯童子科试以论《销刑鼎赋》得中,名在罗颖(亦本县人)之下。后复试,国主李璟,亲擢邓伋为第一(状元),罗为第二。邓伋仕至枢密使,后因义不臣宋,晚改名邓斌。

郡城第四代世孙邓仲信,以“义仓”“善士”而闻名乡里,被封为散列大夫。

其子邓维昭(郡城第五代)两中开封举,获任吉州巡辖,遂家吉水焉,其第五代世孙邓中甫联登壬戌方京山榜进士,除礼部待郎兼学士院权直,成为庐陵邓氏的名门世家。

郡城第七代世孙邓元亨,字节干,任四川节度使,成为郡城三位始祖。并再度创办秀溪书院。

郡城第八代世孙邓舜臣,宋隆兴元年进士,任江州助教,后升教授,入京城成为两朝国子师。

郡城第九代世孙邓得遇,受叔公节干相助,以四川邛州籍进京会试,荣登宋庚戍方逢辰榜进士,任广西提巡兼知靖江府,元军破城,誓死不降,写下遗书“宋朝忠臣,邓氏孝子;不忍偷生,自甘溺死。”后跳江自尽,被宋史誉为“忠烈之士”。

郡城第十代世孙邓中甫,讳光荐,领景定辛酉解试,联登壬戌方京山榜进士,除礼部待郎兼学士院权直,随右丞相文天祥起兵勤王,失败后与文丞相同船押往元都大京,光荐因重病滞留南京治疗,文天祥被押解继续北上,1283年英勇就义。临终留下遗言,请同窗好友邓光荐为其撰写墓志铭。邓光荐出狱后,不仅实现了文天祥的遗愿,还收集整理出《文山公诗集》和《文山先生全集》,被誉为“忠义之士”。

郡城第18代世孙邓以讚,(1542~1599),字定宇,明隆庆五年(1571年)辛未张元忭榜进士,连夺会元(会试第一名)、探花(殿试第三名),历任礼部待郎、吏部待郎,赠礼部尚书,溢文洁。著有《定宇制义》(一卷)、《定宇先生文集》(六卷),江西著名理学名贤。

郡城第30代世孙当代伟人小平,(1904~1997),又名先圣、希贤,我党第二代领导集体之核心,执掌中国最高权力长达十几年。伟大的马克思主义者,无产阶级革命家、政治家、军事家、外交家,全党、全军、全国各族人民爱戴的领袖,中国社会主义改革开放和现代化建设的总设计师,小平理论的创立者。国际社会公认的二十世纪世界最伟大的领袖人物之一。自商王武丁封其叔父曼季为邓国邓候至今,长达3400年的邓氏发展史中,小平是最杰出的人物。

当我初步了解郡城邓氏的发展脉络与艰难轨迹,知晓列祖列宗的丰功伟绩,也为自己作为郡城邓氏后裔,感到骄傲和自豪。能为老家郡城贡献自己的智慧和力量,是我一生的荣幸。

郡城祠堂,始建于宋朝。明朝礼部尚书邓探花,荣归故里省亲,曾来祠堂祭奠祖先。清乾隆年间,郡城邓氏后裔两兄弟,频起纷争,郡城十八邓,被拆分成两大阵营,最后发展到将《郡城宗谱》拆解成《三山宗谱》《九位宗谱》,将《郡城宗祠》拆分成《三山公祠》和《九位公祠》的地步,留下一段不堪回首的痛苦记忆。

1990年,父亲邓希贤,谱名重学(新字派常学),受老家之邀,主持第六次续修家谱。由于自民国九年(1920年)第五次修谱以来,历经战乱和文革,加上虫蛀鼠咬、保管不善等原因,各支家谱均丧失殆尽。身患严重胃病的老父亲,用微薄的退休金,走湖北访湖南,从萍乡到宜春,遍访南昌周边地区,寻觅郡城邓氏发展轨迹,收集第一手资料。在滴水成冰的寒冬腊月,在四面漏风的三山公祠,日以继夜地忙碌着,斟字酌句的编写着。难能可贵的是,他将三山公与九位公的后裔主事人,召集在一起,通过沟通与交流,研讨与协商,终于达成共识与和解,于1991年修成《郡城邓氏家史》(因当时家谱属封建残余,故称家史)。现在看来,虽然合谱还存在一些差强人意之处,但结束郡城长达三百余年的分裂历史,应该是功不可没。

2011年,一个风雨如磐的夜晚,三山公祠,因年久失修,而呯然倒塌。乡亲们群情激愤,纷纷要求重建祠堂。可几年过去了,祠堂仍然是残垣断壁,一片废墟,成为乡亲们心中挥之不去的阴影和羞耻。

2015年春天,由郡城五楼支邓华牵头发出倡议,并出资5000元,作为祠堂重建的启动资金。倡议得到邓氏宗亲的积极响应。继后,本祠堂的后人们,每人先后出资400元,期盼早日开工建设,尽快竣工使用,让祖宗牌位有个安放之地。

当年秋天,老家一帮年轻人,凭着一腔热血、满腔热情,开始祠堂重建,并邀请我父亲担任顾问。但遭到生米镇和红谷滩新区城管以“违法建筑”而叫停,并出动挖掘机,将浇筑好的地梁全部捣毁,经济损失甚大。突如其来的变故,让乡亲们不知所措。父亲大人更是沉浸在悲愤交加之中,不得自拔。一年后,年轻人又发起祠堂第二次重建,并自发组织护祠运动,但结局与首次相同,又被区城管强行拆除,再次以失败而告终。乡亲们百思不得其解,不知错在何处?后来才知道,就是没有将祠堂建筑工程给领导的亲戚去做,而招此横祸。

2020年冬天,父亲因慢阻肺病加重,住进省中医院。父亲似乎知道自己来日不多了,多次提及老家祠堂停建之事,心中愤愤不平,表示死不瞑目。临终前,父亲握着我的手说道:“儿啊,我看不到祠堂建成的那一天了,有关祠堂的资料就交给你了,希望你能帮我实现它”。握着父亲渐渐变冷变硕的手,我悲痛欲绝,又欲哭无泪。父亲对家乡的情,对家乡的爱,比山高,比海深。我暗暗下定决心,要尽最大努力,实现父亲的遗愿。

我虽然跟文字打了半辈子的交道,也喜好写点散文诗词,还混了个省作协会员的虚名,但给祠堂开工典礼撰写对联,还是大姑娘上轿,头一回。既诚惶诚恐,又如履薄冰,更是寝食难安。根据郡城历史、古今人物和目前现状,我草拟好祠堂开工对联,传给理事会审定。上联:南阳旺族 千年辉煌耀寰宇;下联:郡城宗祠 一波三折终将成。横联:祠堂重建。

癸卯重阳节这一天,祠堂第三次重建,终于在震耳欲聋的爆竹声中开工了。真是光阴荏苒,日月如梭,离上次开工过去整整七年了。祠堂开建,又逢郡城文峰支全族人举行重阳节聚会,几百人来到开工现场观看。有心人提出质疑,为何把“三山公祠”改成“郡城宗祠”。理事会负责人要求我当众给予解释和说明。借此机会,我将郡城千年辉煌历史与渊源,从“郡城宗祠”到“三山公祠”的演变过程,两兄弟拆谱拆祠堂造成的危害,上世纪九十年代,三山公与九位公后裔合修郡城家谱的重要意义和作用,进行了深入浅出的讲解,并强调指出:重建“郡城宗祠”,属传承和弘扬千年郡城之辉煌历史,凝聚郡城邓氏人心之壮举,是人心所向,众望所归,功在当代,利在千秋。一个多小时的即兴发言,羸得了阵阵掌声和叫好声。

癸卯兔年的寒冬腊月,郡城宗祠建设如火如荼,形势喜人。为此,宗祠的文化建设,提上了议事日程,经理事会研究决定,由我负责郡城宗祠序和楹联的撰写工作。初次接受如此重要的任务,确实感到压力山大、担子很重,但我没有推却,而是爽快的应承下来了。

宗祠,是供奉与祭祀祖宗先贤的场所,是家族成员议事决策的重要场地,也是家族文化和历史的重要载体,更是儒家文化的象征。宗祠制度,兴于唐宋,盛于明清,普及于当代。每个宗祠,必有序文。就是用生动凝炼的语言,将本祠堂的重要历史,本家族的重要人物,进行简单叙述,让来访者一目了然,让子子孙孙铭记。从古到今,不乏流传千古的精典序文,如王勃的《滕王阁序》、王義之的《兰亭序》等。序文体裁有散文、骈文,也有律诗及词赋等。

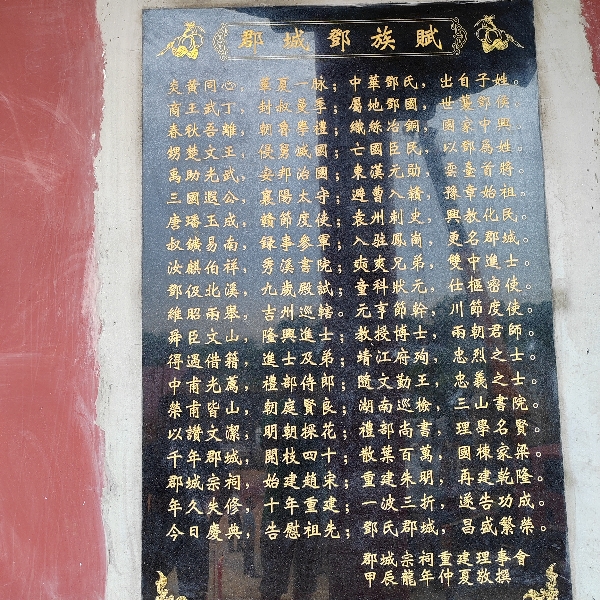

华夏诗词,浩如烟海,瀚若星辰,精彩绝伦。说心里话,我从小就特别喜爱曹操的诗。他的诗,风格独特且多样,不仅表现了他的个性和情感,也反映了他的政治理想和人生追求。曹公的四字诗:“老骥伏枥,志在千里。烈士暮年,壮心不已。”一改之前的“卿卿我我,风花雪月”的诗风。此时此刻,我尝试用四字诗来撰写《郡城邓族赋》,以作为郡城宗祠的序。

完成郡城宗祠简介后,又开始张罗撰写祠堂楹联的事。想起父亲临终前交给我的有关老家祠堂的资料,找来认真拜读,确实受益匪浅。由于父亲后期体力和视力下降明显,原苍劲有力的行书,变形走样了,有些地方较难辨识,经过反复推敲,还能推断出大概的意思来。这对我撰写对联,确实帮助很大。父亲小时候是读私垫的,古文底子深厚,遣字用句精准。根据郡城宗祠上下两进的结构与布局,在父亲传给我的祠堂资料的基础上,结合理事会的意见和要求,拟定出四副楹联和三块匾额的内容。

我以最快的速度,将《郡城邓族赋》、郡城宗祠牌匾及楹联,传到理事会里征求意见,经多次讨论后,获得理事会认可。并要求我负责转化成书法作品,再由工匠雕刻上墙。

文学艺术作品,转化成书法艺术作品,其实属于两个完全不同的领域和范畴,属二度创作,必须由专人来实现。我小时候也练过几天毛笔字,但半途而废了,所以对于书法艺术,我是完完全全的门外汉。此时此刻,才真正体会到“艺到用时方恨少”,只有另请高明了。

我上网请教“度娘”,悉知祠堂以庄重的氛围,及对传统文化的尊崇,环境气氛应当庄严肃穆。祠堂的匾牌,以“雄浑粗壮、厚重有力”的魏碑体见长。北魏统一北方后,迁都洛阳,结束了黄河流域的混乱局面。北魏孝文帝雄才大略,提倡汉化,发展教育,洛阳再次成为书法艺术的中心,一种介于汉晋隶书和唐楷间的独特风格的新书体--魏碑体产生了。经过数千载的实践检验,逐渐形成了祠堂匾额以魏碑体为主的书法格局。

再进一步查询,南昌地区魏碑体见长者,出现了“云中鹤”三个字,仔细拜读欣赏其书法作品,甚为喜欢。后经熟人介绍,我与云中鹤老师见了面。一介绍,原来云中鹤老师,本名邓茶根,是我高中同学,而且还是我父亲的学生,更可喜的是,老同学还是郡城老基下迁徒出去的,我们还是同门同宗的兄弟啊!接下来的事情就好办了,我把书写郡城宗祠的匾额和楹联的要求,一股脑地和盘托出了,老同学也二话没说,照单全收,豪爽应承,悬在我心里的一块石头,终于落地了。

此时,也有几位热心的邓氏宗亲,向理事会推荐了自己为祠堂所撰的对联。其中有一位找到理事会负责人,拿出自己从网络上和其他祠堂抄录来的对联,强调必须采用他的,如用了别人的对联,他扬言就要用铁锤敲掉。理事会不为其威胁所动,组织有关人员,专门审核了此人提供的对联。认为这些对联,不符合千年郡城的发展历史,不熟悉郡城杰出人物的丰功伟绩,没有准确反映郡城文化与历史,故决定不予采用。

此人一看如此情形,又暗地里托请邓氏文化人,帮他撰写了几副对联,再提交给理事会,并通过中间人说情,希望能给他一点面子,采用一副对联为感。理事会再次组织研究讨论,认为此人热心参与祠堂文化建设的精神值得肯定,但方式方法不可取,应当批评教育。对其提供的对联进行认真审核后,认为在修改的基础上,可以考虑采用其中一副。

原以为祠堂楹联风波会就此结束了,那知道此人竟仗着他家族人多势众脚硬,得寸进尺提出要上两副对联,而且要放在祠堂主要位置上,并威胁理事会,不满足他的要求,这祠堂就别想做了。理事会权衡利弊,为避免工程第三次下马,只得答应了他的无理要求。

云中鹤老同学接到任务后,就马不停蹄的忙碌起来。又是到网上订购书法用纸 ,又是借来特大号的专用书法毛笔,废寝忘食、日夜奋战,忙得不亦乐乎。期间还一边照料生病住院的孙子,一边夜以继日的书写楹联,终于在规定的时间内,把匾额和对联等8件书法作品完成了。我以最快的速度,将云中鹤书写的楹联送到祠堂,并叮嘱抓紧时间拓印制作上墙。

可半路上又出了妖娥子,有几个人说毛笔写的字,没有电脑打的字整齐好看,要求将书法的楹联,改成计算机打印的对联,闹得建筑工程师傅无所适从,祠堂被迫停工了。得知这突如其来的变故,我和理事会成员一道,利用五一假期的时间,给大家做解释工作。

传承几千年的祠堂文化,其精髓主要包括牌匾艺术、对联艺术和书法艺术,这也是中国文化的国粹。我解释道:“为什么重建滕王阁的首副楹联,要恭用毛主席的“落霞与孤鹜齐飞,秋水共长天一色”的狂草书法作品,而不采用电脑打字呢?为什么南昌长巷村邓氏祠堂大门的楹联,要恭请中国书法家协会副主席、江西省书法家协会主席来书写,而不采取计算机打印呢?大家都晓得,滕王阁因毛伟人为其题写对联而身价倍增、名扬海内外。毛伟人的书法作品也因世界各地的人来参观,而家喻户晓、名扬世界。这是相辅相成、相互成就的关系。同样如此,长巷邓氏祠堂楹联及书法水平的高低,是该祠堂文化底蕴的标志,是该祠堂人脉丰富、实力雄厚、事业发达、繁荣昌盛的展示与象征。如果郡城宗祠用电脑打印对联,只能证明一点:千载郡城、后继乏人;往日辉煌,毁于一旦。如叔鑛公在天有灵,会恨后裔如此无知,会骂后代如此无能,让十里八乡耻笑,给郡城宗祠留下无法挽回的损失和永久的遗憾。

有人向理事会提出,认为祠堂的对联中,有郡城始祖叔鑛公入赘凤冈花氏的内容,对他本人及他的后人,在社会上的生存与发展、舆论与形象,会产生不利的影响,要求把入赘的“赘”字改掉。理事会开始没有采纳他的要求,认为这是历史的事实,不可擅自更改。此人见未奏效,又提出可捐款数万元,以换取把“赘”字改掉。理事会中一些缺乏定力的人,就私下里答应了他的要求,待暗地里修改后向他要捐款时,此人又提出要将祠堂已做好的对联敲掉,换成他家撰写的对联。理事会这才知道上当受骗了,但为时已晚。好端端的对联,如同一个英俊潇洒的面庞,长了一个大大的毒疮,让人惨不忍睹,但悔之晚矣。

叔鑛公入赘凤冈花宅几十年,精心培育子孙后代,生六子,共建“六古堂”;生九孙,共建“九溪亭”。“六古堂中华萼铧,九溪亭内桂枝香”,成为远近闻名的名门望族。叔鑛公于晚年将凤冈花宅更名为“郡城”。这是一个千年传扬的励志故事,是成功逆袭的典范。作为后人应该引以为傲,而不应该引以为耻。列宁曾说过:“忘记历史,意味着背叛”。而篡改历史呢,那是对郡城邓族的犯罪。

经过前后三个年头的建设,祠堂终于完工了。2025年元月11日,甲辰龙年腊月十二,隆重举行郡城邓氏宗祠竣工庆典暨祭祖仪式,来自全国各地的邓氏宗亲2000多人出席,场面宏大,热闹非凡。占地六百多平米,前后两进、雕梁画栋、气势恢宏的郡城宗祠,呈现在大家面前,父老乡亲欣喜若狂,喜气洋洋奔走相告,共庆三百余年的郡城邓族盛事。

而细心懂行的客人,则看出其中的破绽。一位南昌市书法界的名家,指着用计算机打字的对联,庄严的对联被剜去一字,祠堂格局色调失和,直言不讳对我说:“晓明叔,你这祠堂是姜太公的坐驾,四不像啊”!

这一刻,让我无地自容,真恨不得地上裂开条缝,钻进去才好。是的,祠堂建成这样,是违背我的初衷与理想的。虽然本人做了很大的努力,但势单力薄,改变不了千百年形成的陈规陋习。虽然想用先进的思想和文化去影响他们,但强大的封建家族势力,落后狭隘的农民意识,如冰冻三尺,非一日之功能融化,去改变的。

这不禁让我想起毛伟人的教导:“严重的问题是教育农民”。真是入木三分,千真万确。我的父老乡亲,拿什么帮助您 ?!

乙巳蛇年暮春于郡城邓氏祠堂

作者简介

邓晓明,江西省作家协会会员,江西省地域文化研究会理事,《江西省气象志》主编,气象诗社常务副社长,江西省邓氏文化研究院院长(13607065937)