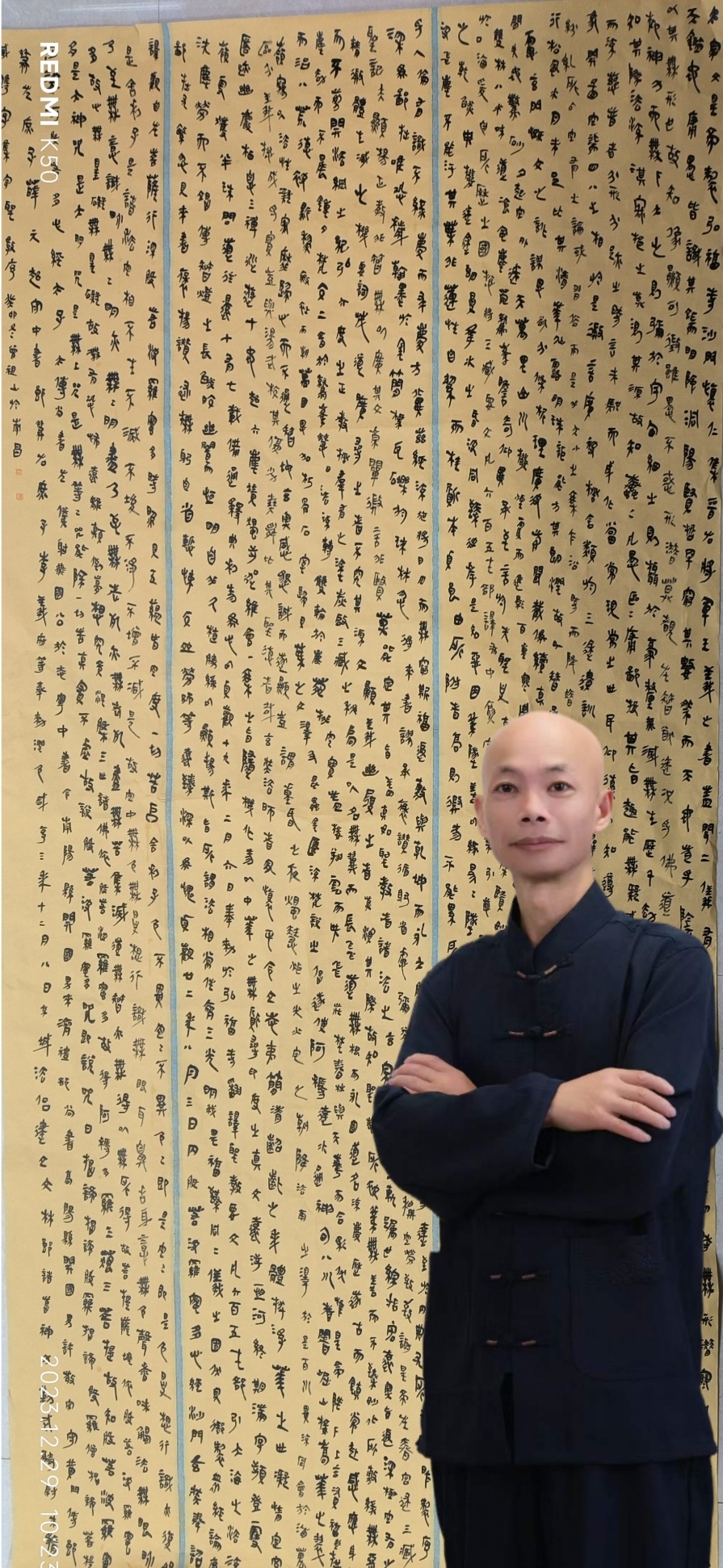

笔墨生香处 山水有清音——记书画家曾祖山的艺术人生

五月的吉安,草木葱茏。走进曾祖山的画室,墨香氤氲,一幅未完成的山水小品静卧案头。远山如黛,近水含烟,一只白鹤独立浅滩,似在聆听流水的低语。曾祖山手持毛笔,目光专注,笔尖在宣纸上轻轻一点,那鹤便仿佛要振翅飞去。

一、笔墨缘起:无心插柳成荫

1974年6月,赣南全南县的夏日格外炎热。小学三年级的教室里,蝉鸣阵阵。自习课上,一个瘦小的男孩正百无聊赖地翻着思想品德课本。忽然,一幅捕蝈蝈的插图吸引了他的目光——孩童憨态可掬,蝈蝈栩栩如生。男孩眼睛一亮,掏出铅笔在作业本上临摹起来。笔尖沙沙作响,竟将插图的灵动神韵捕捉了七八分。这个名叫曾祖山的孩子不知道,这一刻的偶然心动,已悄然为他打开了艺术之门。

另一个转折发生在书法课上。因未参加劳动被罚站的曾祖山,起初心不在焉地涂鸦,渐渐却被横竖撇捺的韵律所吸引。班主任刘老师发现这个站在教室外的孩子,眼中闪烁着异样的光彩。放学后,她特意留下曾祖山,手把手教他执笔运腕。暮色中,墨汁在毛边纸上晕开,如同少年心中绽放的艺术之花。

"那时家里穷,买不起宣纸。"曾祖山回忆道,手指不自觉地摩挲着案头的端砚,"放牛时就用树枝在沙地上写字,捡块木板就当画板。"有次他沉浸于临摹《兰亭序》,黄牛溜进菜园大快朵颐都浑然不觉。回家后,父亲举起竹片,却在看到他怀中紧紧护着的习字本时,轻轻叹了口气。那些竹片在手心留下的红痕,早已化作艺术之路上的印记。

二、问道之路:博采众长铸匠心

晨光熹微,赣江泛起粼粼波光。青年曾祖山背着画夹,行走在吉安的古巷中。白墙黛瓦间,他捕捉着岁月留下的斑驳痕迹;市井喧嚣里,他观察着众生百态的生动表情。这时期的习作虽显稚嫩,却已能窥见其对"气韵生动"的追求。

"艺无止境,贵在得法。"二十五岁那年,曾祖山拜入齐绍宇先生门下。记得第一次登门求教,他带着连夜完成的《溪山清远图》。齐老观画不语,突然提笔在远山处添了几道淡墨,整幅画顿时云雾缭绕。这"点睛之笔"让曾祖山彻夜难眠,从此明白"画中有诗"的深意。

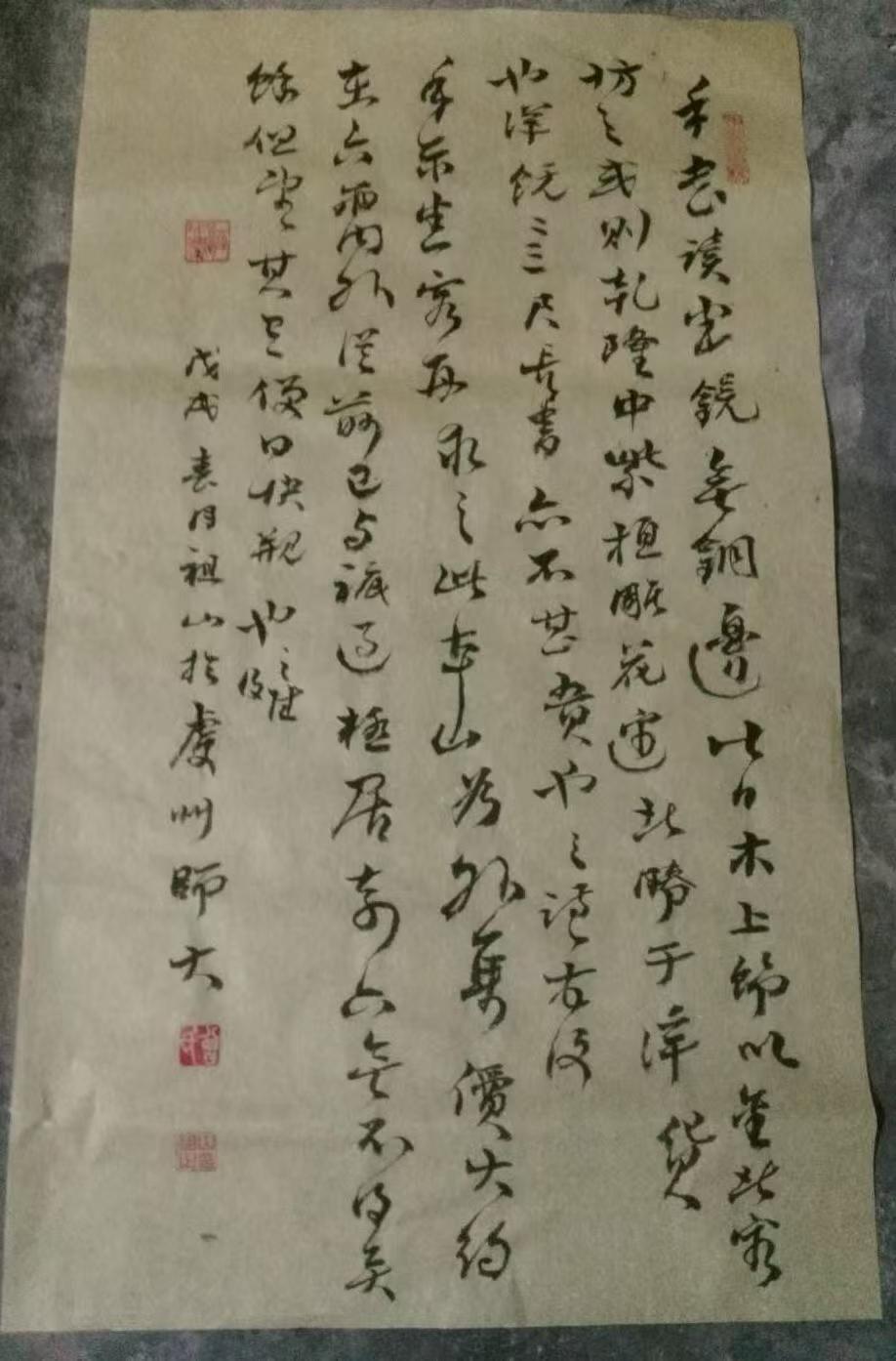

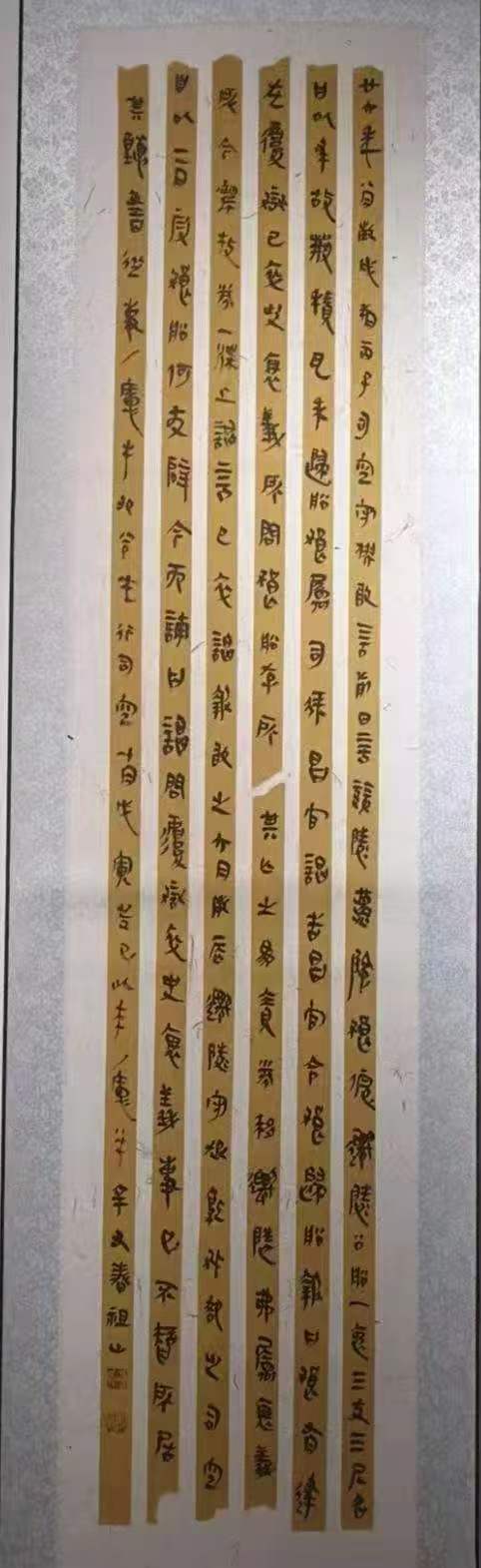

跟随黄宇恩先生学习书法时,有个细节令他终身难忘。某日临写《祭侄文稿》,黄老见他过分追求形似,突然抽走字帖:"书法如抚琴,要听得见笔墨的呼吸。"这句话如醍醐灌顶,让他领悟到"心手双畅"的真谛。在刘京闻先生指导下,他更是将音乐韵律融入书画创作,形成了独特的艺术语言。

如今作为赣州应用技术学院书画教师的曾祖山,常对学生说:"艺术是寂寞之道。"他书房的灯总亮到深夜,案头堆着厚厚的写生册。有幅《赣南春早》小品,为捕捉晨雾瞬息万变的效果,他连续七天黎明即起,直到第十八个清晨才捕捉到理想的光影。

三、艺术之境:丹青难写是精神

"看这幅《庐陵秋韵》。"曾祖山轻抚画卷。只见橙黄的蜜柚挂满枝头,远处客家围屋炊烟袅袅,虚实相生处似有山歌飘来。他用赭石点染的柚树,仿佛能闻到果实清香;以飞白表现的溪水,似可听见潺潺水声。这种"通感"正是其艺术特色。

在《鄱阳鹤影》系列中,他将大写意与小工笔完美融合。泼墨挥洒的湖面水天一色,细笔勾勒的鹤群却纤毫毕现。尤其那双双鹤眼,或警觉或安详,竟能让人读出不同情绪。中国美协某位专家评价:"曾祖山的禽鸟作品,让观者听见了羽毛划破空气的声音。"

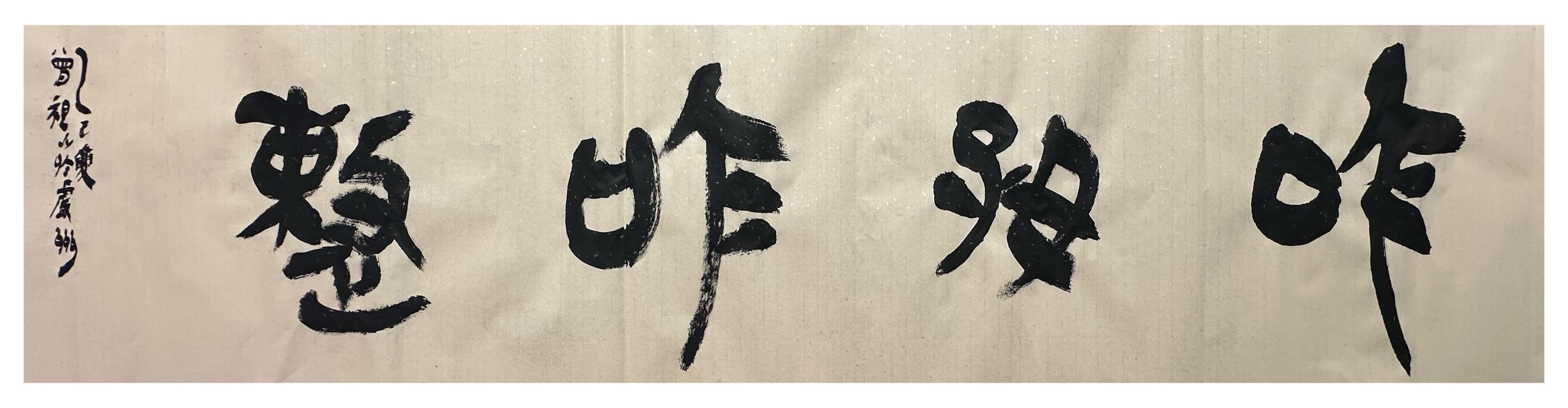

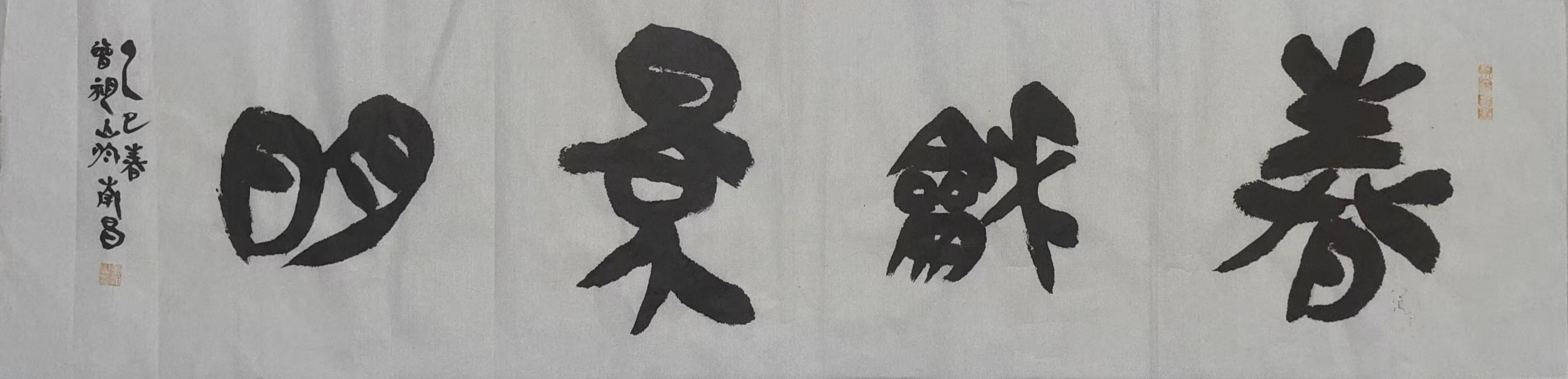

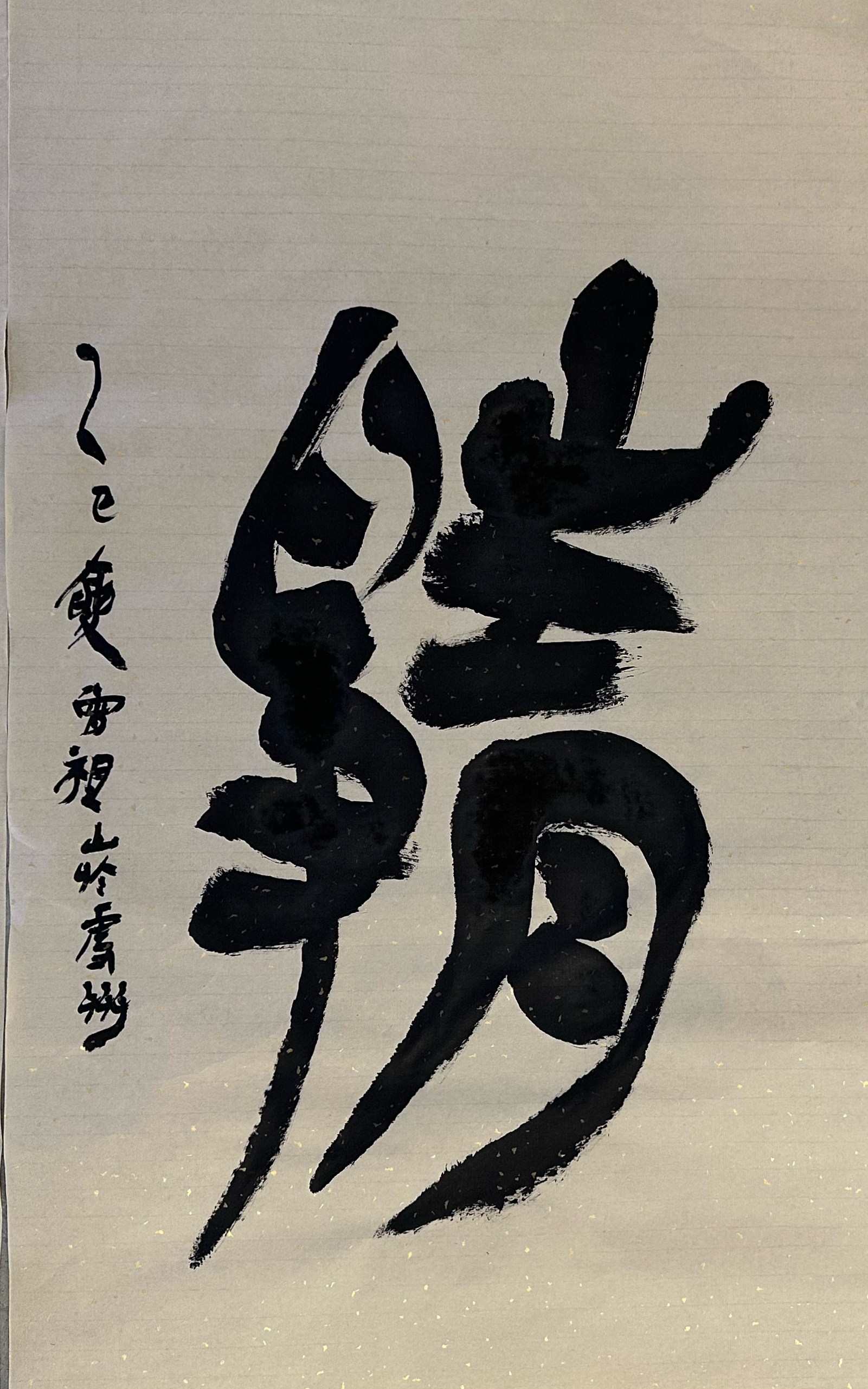

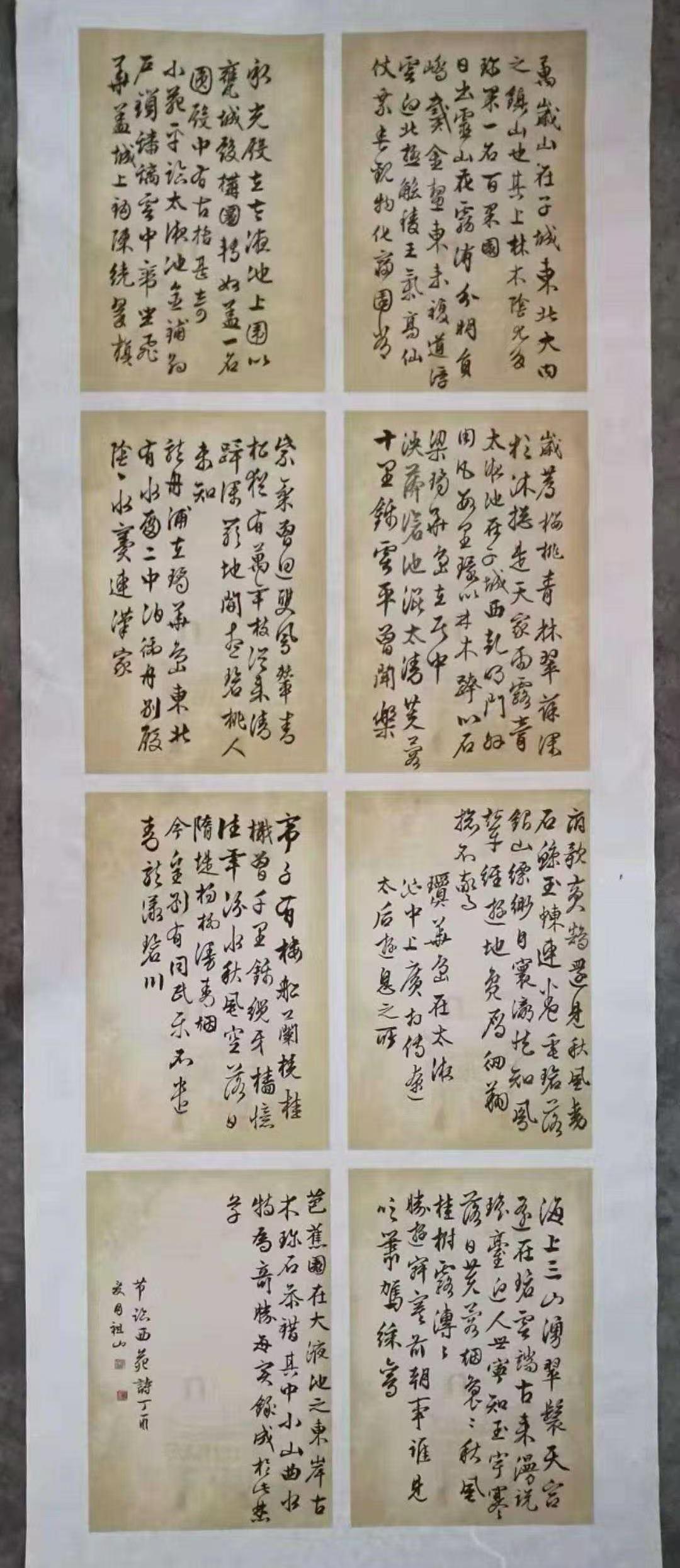

书法创作上,他独创"音乐书写法"。《李白诗卷》中,"飞流直下三千尺"的竖笔如瀑布倾泻;"疑是银河落九天"的转折处则似管弦骤停。江西省书协主席观后题词:"笔歌墨舞,可谓看得见的旋律。"

四、传承之志:化作春泥更护花

周末的社区活动室里,十多个孩子围着曾祖山。他正在教孩子们用毛笔表现竹节:"要像小鸡啄米,一提一顿。"一个小女孩怯生生地问:"曾老师,为什么我的竹子像筷子?"他笑着握住孩子的手:"来,感觉毛笔在呼吸..."这一幕被定格在吉安市"非遗进校园"的纪录片中。

在赣南师范大学的公开课上,他别开生面地让学生先听古琴曲《流水》,再创作山水画。当水墨随着《广陵散》的节奏在纸上流淌,有学生惊呼:"原来书画真的是凝固的音乐!"这种跨界教学法已成为美术教育的经典案例。

新冠疫情初期,曾祖山组织书画家们创作抗疫主题作品。他连续三昼夜完成的《逆行者》,用焦墨表现医护人员的坚毅,淡彩渲染希望的曙光。这批作品义卖所得全部捐赠抗疫一线,诠释了艺术工作者的担当。

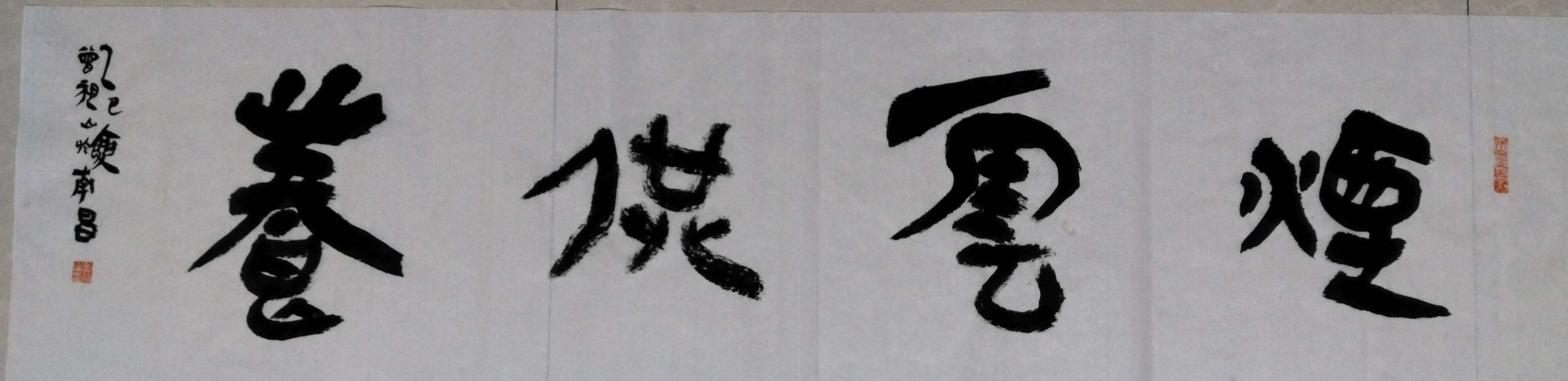

暮色渐浓,画室窗外的香樟树沙沙作响。曾祖山正在钤印的新作《万安湖晓色》,将参加"庐陵风华"书画联展。印文"烨霖斋主"四字在宣纸上格外醒目,恰似他艺术人生的注脚——如露如电,亦润亦光。

案头茶已凉,砚中墨未干。这位从赣南山区走出来的艺术家,依然保持着每日临帖的习惯。他说:"笔墨是中国人的精神DNA。我愿做一根会思考的毛笔,在传承中创新,在守正中出奇。"窗外,吉安的万家灯火次第亮起,仿佛在呼应这艺术之心的跳动。

五、 墨香里的逆袭

在赣南的青山绿水间,曾祖山的故事如同一幅徐徐展开的水墨长卷,既有浓墨重彩的苦难底色,又有淡墨轻岚的艺术升华。这位从贫困山村走出的书法家,用一支毛笔书写了自己的人生传奇——

十岁那年,父亲的离世像一把锋利的刻刀,在曾祖山幼小的心灵上刻下第一道伤痕。母亲带着五个孩子艰难度日。在那里,营养不良的小祖山每天要砍柴、扛木头、打猪草,稚嫩的肩膀过早地承担起生活的重担。九岁才得以入学的他,常常饿着肚子走十几里山路去上学。那些年,他最大的奢望不过是能吃饱一顿饭。

命运的转折往往在不经意间降临。小学三年级的一个午后,阳光透过教室的窗户洒在思想品德课本上,一幅捕蝈蝈的插图突然点亮了小祖山的眼睛。他拿起铅笔,在图画本上小心翼翼地临摹起来。那一刻,艺术的种子悄然播撒在这个饱经风霜的孩子心田。不久后,一次意外的书法惩罚让他发现了另一个神奇的世界——当毛笔在宣纸上行走时,所有的苦难似乎都暂时远去了。

"人生纵有千万难,仍需昂首阔步行。"这句话成为曾祖山生命中的座右铭。没有钱买纸墨,他就以地为纸,以枝为笔;放牛时专注画画导致牛偷吃庄稼,换来父母的责打也阻挡不了他对艺术的痴迷。村里人笑他"中了邪魔",却不知这个被他们轻视的"小个子"内心正孕育着怎样的力量。

艺术之路从来不会辜负真诚的追求者。曾祖山先后遇到了多位伯乐:赣州市书法家黄宇恩将他从"野路子"引向正统书法之路;全国行书评委会委员刘京闻为他指明发展方向。这些知遇之恩,让他在艺术道路上越走越坚定。

二十年前,凭借一手好字,曾祖山留校担任书法老师,开启了艺术教育生涯。从新余到宁都,再到赣州、上海,最后回到家乡吉安,他的培训班培养了上万名学生。当年那个连饭都吃不饱的穷小子,如今已在县城买房买车,成为乡亲们眼中的"成功人士"。

但曾祖山从未忘记那些刻骨铭心的日子:扛巨木时一次次摔倒又爬起的坚持;在新余读书时每天靠几个馒头果腹的艰辛;暑假里顶着烈日走街串巷招生的汗水;还有邻居那句刺耳的"画画有什么用"的嘲讽。正是这些记忆,化作他笔下雄健的线条和饱满的墨韵。

如今,站在人生的高处回望,曾祖山感慨万千:"苦难是最好的老师,它教会我坚韧,也让我更懂得珍惜。"他的故事告诉我们:生命如同一张宣纸,无论最初的底色多么暗淡,只要心中有梦,手握坚持,终能绘就属于自己的精彩画卷。

在这个浮躁的时代,曾祖山用他的经历诠释了传统文化的深厚力量——那支毛笔不仅改变了一个人的命运,更传承着中华民族最宝贵的精神血脉。他的故事,还在继续书写......

六、笔墨琴心,艺术人生

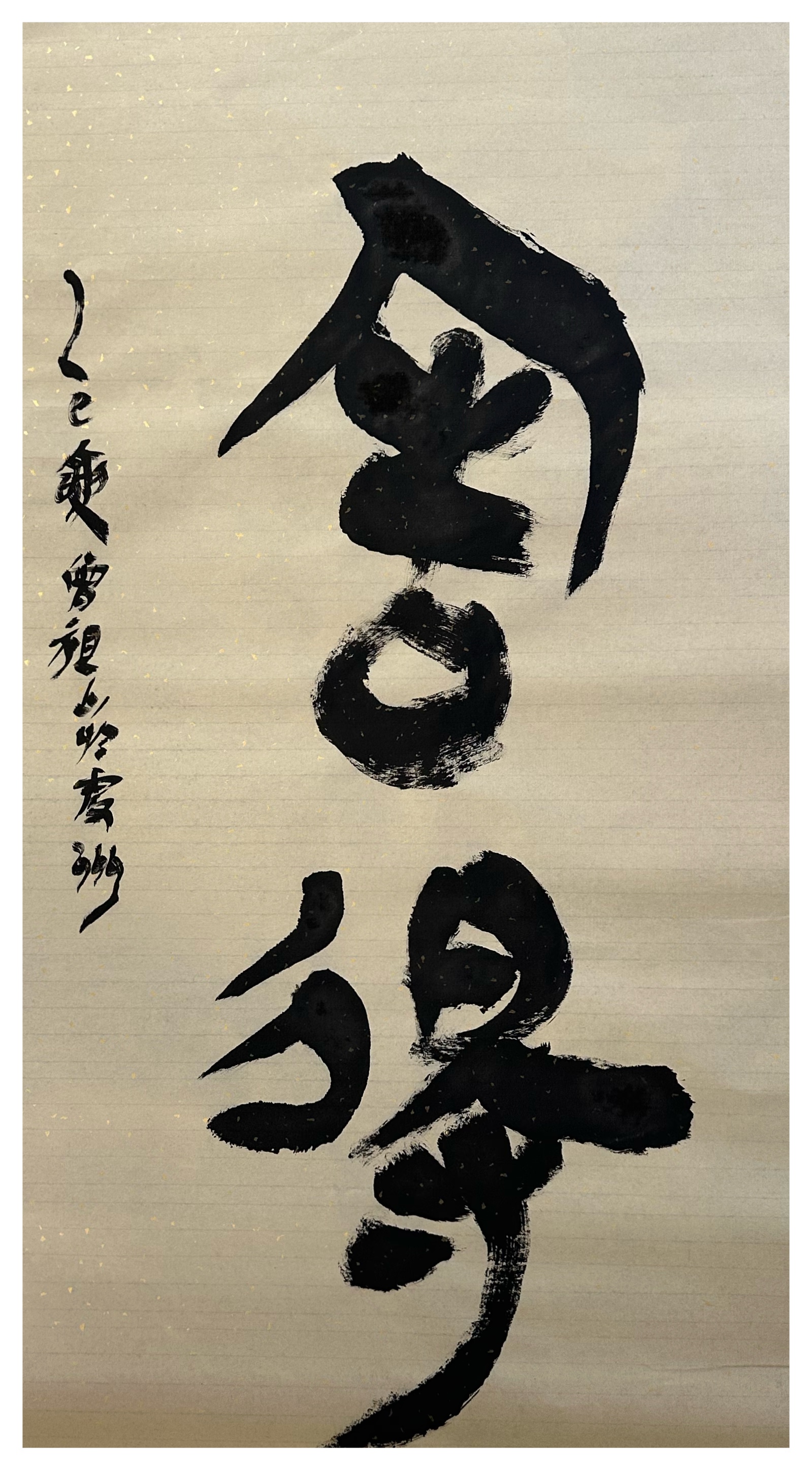

清晨的阳光透过窗棂,洒在案几上未干的墨迹间。曾祖山已伏案多时,指尖还残留着墨香。这位将书法视为生命的艺术家,正以笔为杖,在宣纸上丈量着千年文化的深度。

他的欧楷取法欧阳询《九成宫醴泉铭》,每一笔都似有千钧之力。观其运笔,但见锋毫入纸三分,墨色沉厚如松烟,结体端庄似庙堂器宇。那"体方笔圆"的独特韵味,让人想起长安城里的唐砖汉瓦,历经沧桑而风骨犹存。他常说:"楷书如立,须得堂堂正正。"这"堂堂正正"四字,恰是他为人为艺的写照。

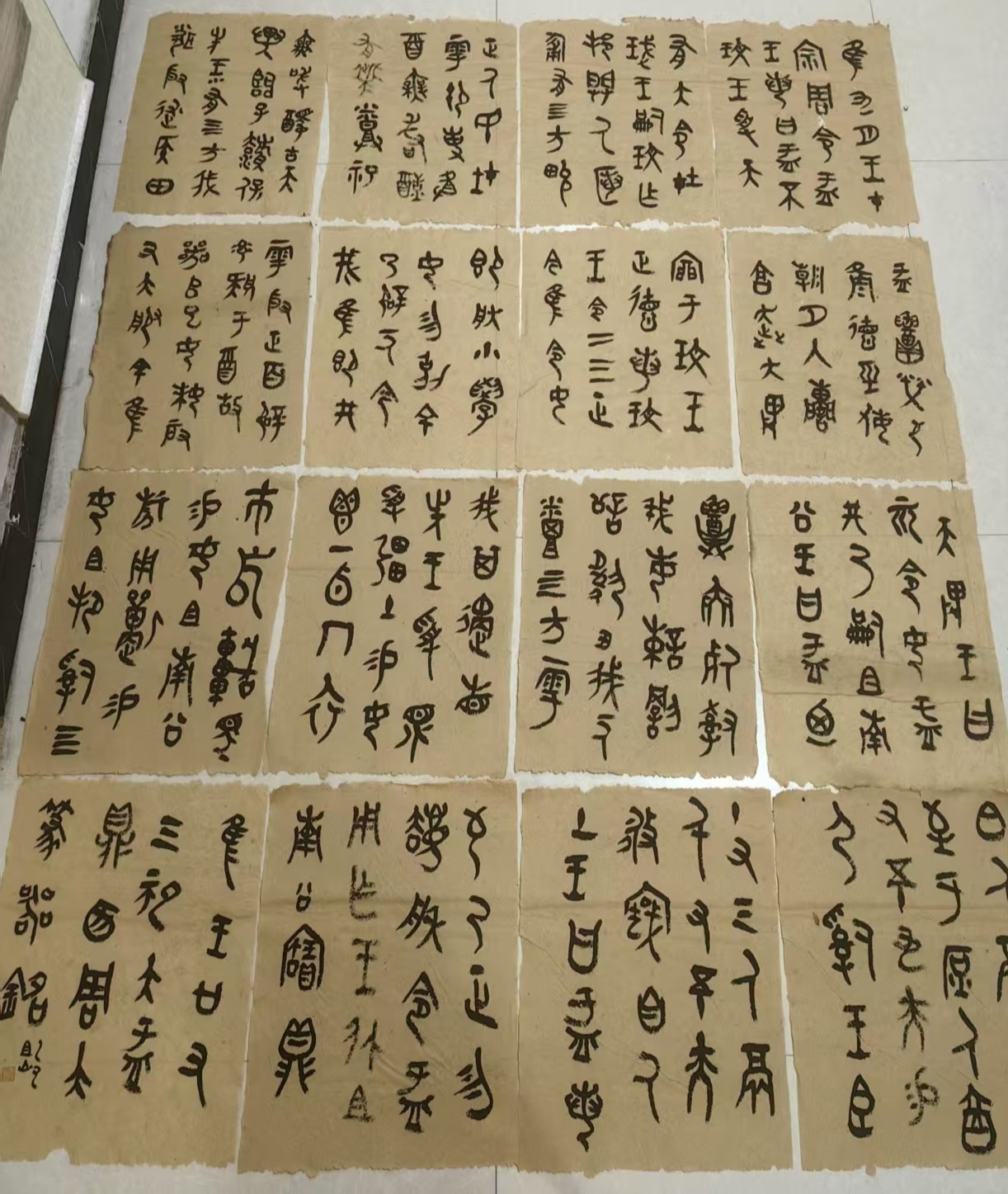

转向魏碑,又是另一番气象。《张孟龙碑》的朴拙险峻在他笔下焕发新生。那些看似粗犷的笔画里,藏着精妙的韵律,如同赣南的丹霞地貌,嶙峋中见秀美。曾见他在创作时眉头紧锁,对着一字反复推敲,直至晨光熹微。这般"如醉如痴"的执着,令人想起古人"池水尽墨"的典故。

最富生趣的当属他的秦简、隶书。早年师法文征明《西苑诗十首》,笔走龙蛇间自有一派"端正秀逸";而今取法赵之谦信札,更添"竞态多姿"的风致。在赣州市第五届书法展览上,他的作品引得评委驻足良久——那不仅是笔墨的较量,更是与古人的心灵对话。

墨香未散,琴韵又起。曾祖山的古筝置于书房一隅,桐木纹理间沉淀着岁月。但见他十指轻拢慢捻,一曲《春江花月夜》便如清泉泻地。最动人的是配着李白《春夜洛城闻笛》的吟诵:"谁家玉笛暗飞声..."声韵相和处,恍见盛唐气象。那琴声时而似"山间溪水"澄澈见底,时而又如"天际仙乐"缥缈空灵,让闻者顿生"超然物外"之思。

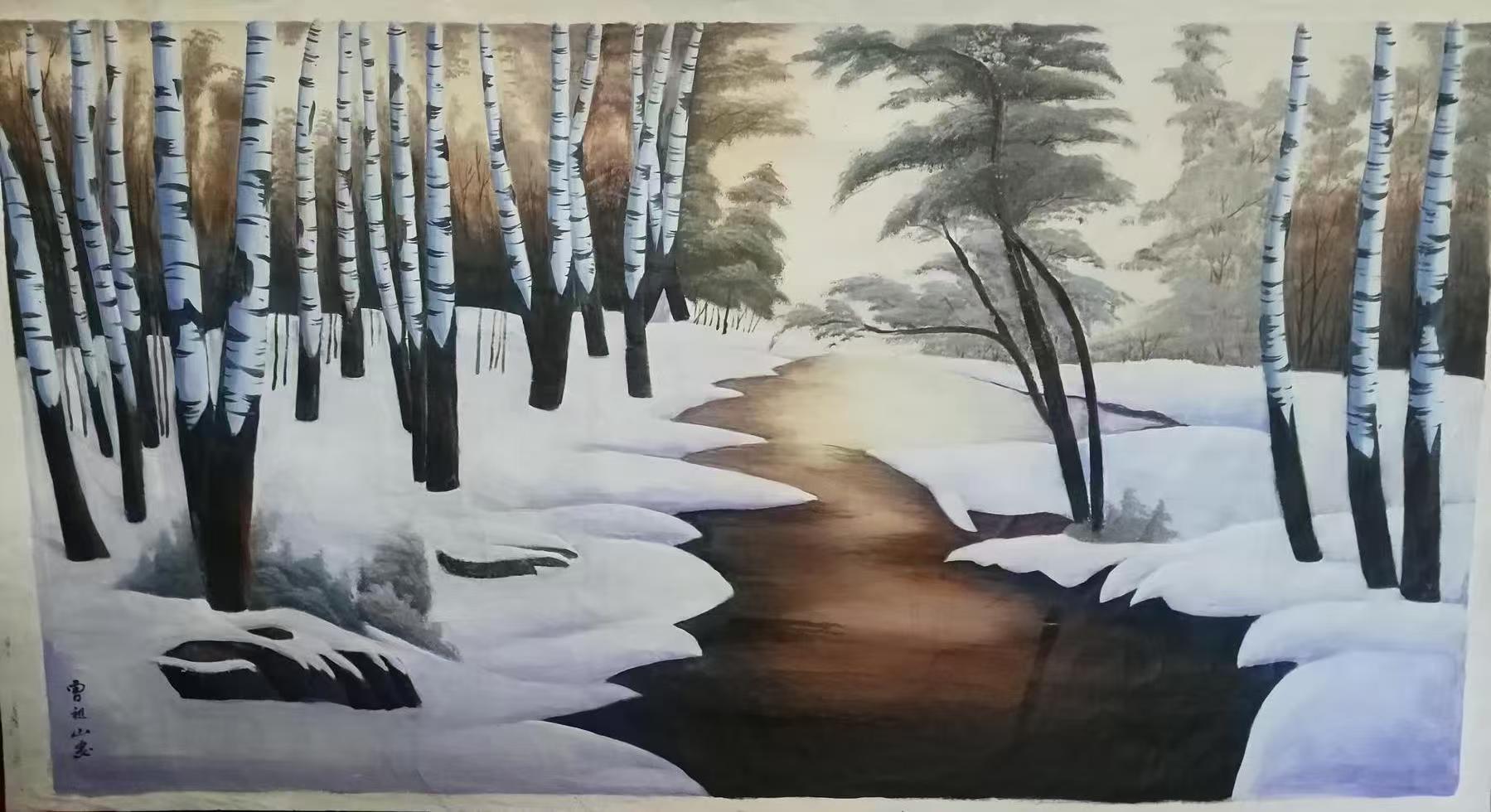

画室里,油彩与水墨各擅胜场。他的油画厚重浓烈,国画则空灵淡远。两种艺术语言在他手中奇妙融合,恰似其人——既有书法的严谨法度,又不乏音乐的飞扬神思。

暮色渐浓,曾祖山仍埋首案前。砚台里的墨汁映着灯光,像一泓深潭。这位在艺术道路上"孜孜以求"的探索者,正以毕生心血诠释着"字如其人"的古训。笔墨琴心间,一个传统文人的精神世界徐徐展开,清雅隽永,令人神往。

七、 墨香琴韵里的守艺人

宣纸铺展,一管狼毫在曾祖山手中轻轻提起。笔锋触及纸面的刹那,仿佛有千年前的魂灵苏醒。墨迹游走间,《九成宫醴泉铭》的方正严谨渐渐浮现,每一笔都带着唐代的风骨,每一画都含着时光的重量。

这位与笔墨相伴三十载的书法家,工作室里永远飘着松烟墨的清香。晨光透过窗棂时,常见他对着文征明字帖反复推敲,宣纸上未干的墨迹折射着细碎金光。弟子们说,老师临帖时连呼吸都变得极轻,仿佛怕惊扰了纸上沉睡的古人。那年赣州书画展上,他临摹的《西苑诗十首》让评委们驻足良久——那不只是形似,分明是隔着时空与衡山居士的对话。

午后琴房总会传来《高山流水》的旋律。曾祖山抚筝时总爱微阖双目,指尖在二十一弦间起落,宽大的衣袖随着节奏轻轻摆动。某个春日下午,他忽然停弦轻吟:"谁家玉笛暗飞声",尾音未落,窗外恰有柳絮飞入,落在焦尾琴的云纹上。这般情景,让人恍觉时光倒流。

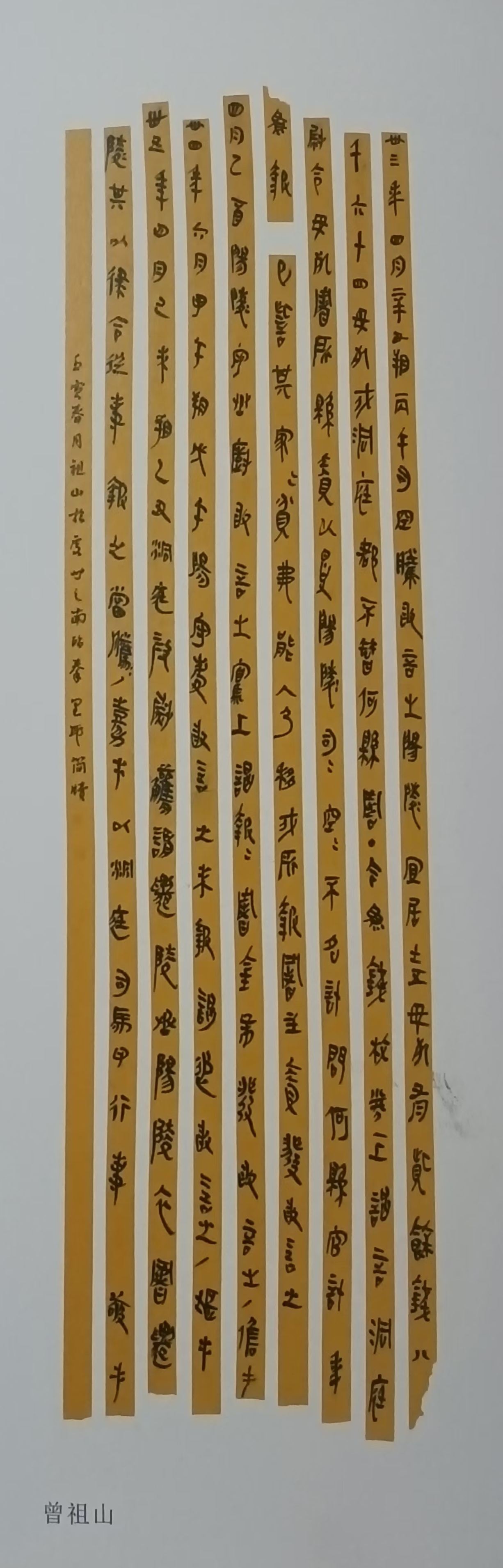

工作室的黄昏最是动人。弟子们临帖的沙沙声、古筝的泛音、茶炉的咕嘟声交织成趣。曾祖山喜欢在这时示范"飞白"笔法,枯笔掠过宣纸的沙沙声,竟与窗外竹涛声暗合。2016年南康艺术展上,他带着学生胡娟同台展出,一老一少的作品并置,恰似传统与创新的和鸣。

油画箱里永远备着赭石与花青。作画时的曾祖山像是换了个人,油彩在他笔下变得恣意奔放。但见他以书法笔意入画,山峦的轮廓藏着魏碑的方劲,流云的走势透着行草的飘逸。那些被市图书馆收藏的作品里,总能在某个角落发现小小的落款印章,朱红如梅,暗香浮动。

雨夜常能看见工作室亮着灯。曾祖山在灯下批改学生作业的样子,像极了旧时私塾里的先生。女儿博卿的习作总是被单独放在案头,朱笔批注格外细致。有次他指着女儿写的"永"字八法笑道:"这捺画倒有几分你爸爸的神韵。"窗外的雨丝将灯光晕染开来,墙上的字画影影绰绰,仿佛几代人的笔墨在此相聚。

如今走进他的工作室,依然能看见墙角的古筝蒙着素绢,案头的墨海泛着幽光。那些装裱好的作品静静挂着,记录着三十年来的晨昏。偶尔风过,未压实的宣纸轻轻掀起,露出下面藏着的习字帖——那是女儿幼年时歪歪扭扭的笔迹,被父亲当作珍宝收藏至今。

八、筝音墨韵里的诗意栖居

走进工作室,仿佛步入一幅流动的水墨丹青。曾祖山先生一袭大红唐装,指尖在古筝弦上翻飞,流淌出清越的乐音。台下,身着古装的弟子们或执笔挥毫,或泼墨作画,筝声与墨香交织,勾勒出一幅现代都市里难得一见的雅集图景。

这里的学生们,眉宇间都透着几分书卷气。女生娴静如兰,男生温润如玉,正是"腹有诗书气自华"的最好诠释。2016年,曾祖山与弟子胡娟的魏碑行书作品在南康区文化艺术中心联展,赢得评委交口称赞。姚桥虹、邓红英、凌远成等弟子,都是从这里走出的艺术新秀。就连他的女儿曾博卿,大学毕业后也回到父亲身边,在墨香中续写家学渊源。

曾祖山的艺术世界丰富多彩。他的油画山水层峦叠嶂,时而浓墨重彩展现生命的张力,时而淡雅清新勾勒云烟的飘逸;国画山水则笔墨交融,意境高远;人物动物画更是形神兼备,呼之欲出。这些作品先后入选《辉煌北京书画精品大观》《当代文人书画经典》等权威选集,部分佳作被赣州市图书馆永久珍藏。

艺术之路从来不是坦途。"宝剑锋从磨砺出,梅花香自苦寒来。"曾祖山常以此自勉。这得益于黄宇恩、曹真等书法名家的指点,加上自己的勤学苦练。2017年,他进入中国书协书法培训中心深造,艺术造诣日益精进。在宣纸与墨色的世界,他找到了对抗生活逆境的勇气,也收获了超越苦难的力量。

最动人的,是曾祖山对传统文化的坚守与传承。二十余年来,他培养了上万名学子,让书法艺术在寻常百姓家生根发芽。对父母,他恪尽孝道;对兄弟姐妹,他情深义重;对学生,他倾囊相授。在这个快节奏的时代,他用自己的方式守护着一方传统文化的净土,让筝音墨韵继续滋养着现代人的心灵。

"长风破浪会有时,直挂云帆济沧海。"曾祖山依然在艺术的道路上奋力前行。每当古筝声起,墨香弥漫,那个身着唐装的身影,便成了连通古今的文化使者,在弦歌不绝中传递着永恒的艺术薪火!

(作者:胡刚毅)