文化焕彩.非遗有约——让传统文脉浸润童心

2025年 7月 2日,江西师范大学科学技术学院教师教育学院再为“三下乡”实践活动添彩,一场以 “文化焕彩・非遗有约” 为主题的志愿活动如期开展。志愿者们带着对传统文化的热忱,为孩子们打造了一场贯穿古今的文化盛宴,让千年文脉在互动体验中焕发新的生命力。

传统基因的当代解读

在 “古韵凝佳节・一脉贯春秋” 环节中,志愿者们跟孩子们讲起了传统节日里的习俗:中秋要和家人围坐赏月吃月饼,把思念藏进甜丝丝的馅儿里;端午赛龙舟、吃粽子,是在怀念屈原的气节;春节贴春联、吃年夜饭,热热闹闹盼着团圆。当志愿者抛出问题时,教室立刻热闹起来,小手举个不停。就这样,在你一言我一语的互动中,孩子们把传统节日的故事记在了心里。

文化启蒙的暖流持续涌动,“中医文化知多少” 课堂接续开讲,志愿者化身 “小小郎中”,用通俗易懂的语言讲解中医奥秘。“人体的经络就像遍布全身的河流,气血在其中循环不息。” 志愿者一边展示经络图,一边举例说明:“熬夜会让这条‘河流’流速变缓,第二天就会觉得没精神。” 生动的比喻让抽象的中医理论变得鲜活可感,同学们纷纷点头表示:“以后要少熬夜,好好保护自己的身体。”

非遗技艺的沉浸式传承

午后的阳光为活动晕染暖金色泽,互动体验环节趣味升级。“非遗进课堂,文化润童心” 环节里,当志愿者讲到部分非遗面临传承困境,孩子们瞬间皱起小眉头,满是焦急。“老手艺是我们的根,守护它们,就是守住代代相传的记忆。”志愿者话音落下,教室里响起轻轻的附和声,保护非遗的种子,悄然在童真心底扎根、萌发。

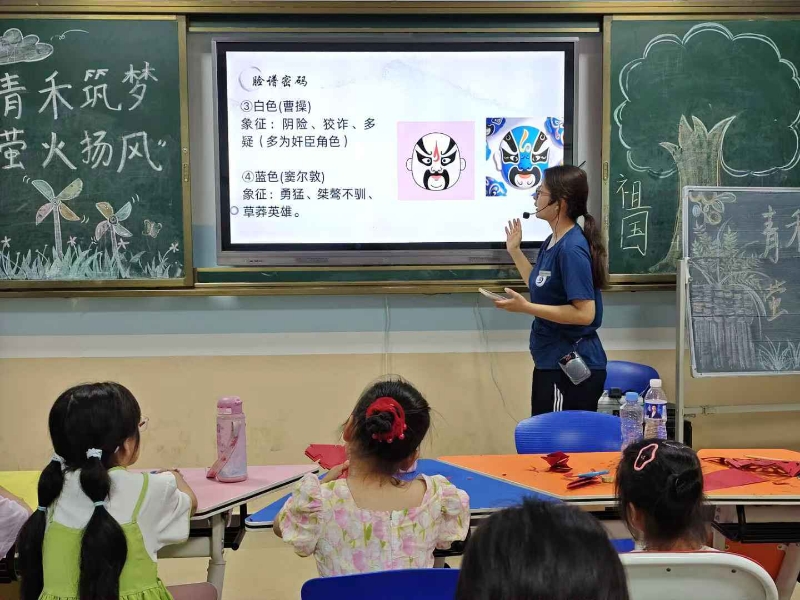

文化认同催生下,“画脸谱·识国粹” 现场热闹升腾。颜料区里,红、蓝、金等色彩列队排开,同学们执笔站在素白脸谱坯前,或摹写经典 “红脸关公” 的忠义线条,或脑洞大开设计 “卡通脸谱” 。笔触虽带着孩童的稚拙,想象力却如春日新芽疯长。与此同时,志愿者们也俯身指导:“蓝色代表刚直,白色象征奸诈,脸谱的色彩藏着人物的性格密码。” 随着色彩在脸谱上晕染,孩子们不仅画出了独一无二的图案,更在一笔一画间,触摸到京剧艺术跨越时空的鲜活肌理。

“巧手剪窗花” 环节中,剪纸声与欢笑声交织成热闹的乐章。红纸在同学们手中翻转飞舞,指尖的灵动配合着专注的眼神,每一次剪裁都像是在与传统文化对话。转眼间,原本普通的红纸就变成了各种各样的图案,在创意与技巧的碰撞下绽放出别样的光彩,让整个环节都充满了动手的乐趣与文化的韵味。

“瓷韵串珠” 活动随之开始,课桌旁摆满了五颜六色的各种瓷珠,特别好看。孩子们围过来,兴高采烈地挑选自己喜欢的珠子。穿珠子时,有的孩子小手不太灵活,线总穿不进珠子的小孔,急得有点不知所措。志愿者们连忙走过去,耐心地帮他们扶着线,教他们把线头捏尖,对准小孔慢慢穿。不一会儿,孩子们就都串好了属于自己的手链。有的配色特别鲜艳,有的搭配很有创意。他们戴着自己的作品,开心地向志愿者展示,脸上满是自豪的笑容,整个课堂充满了欢乐。

活动尾声,书法区墨香四溢。孩子们或正襟危坐、或歪头凝神,握笔姿势虽各不相同,却都专注地在宣纸上书写。横竖撇捺间,有的字迹刚劲有力,有的稍显歪斜稚嫩,却无一不饱含着对传统文化的热忱。墨痕晕染处,传统文化的深厚底蕴正无声浸润着每一颗童心。

从节日习俗到中医智慧,从脸谱剪纸到笔墨瓷韵,一天的活动让同学们在沉浸式体验中触摸文化根脉。正如参与活动的同学所说:“原来传统文化离我们这么近,以后我要做非遗的小守护者。” 这份源于童心的文化自觉,正是这场志愿活动播下最珍贵的种子,而这些种子终将在未来长成文化传承的森林。

未来,志愿者们将持续深耕传统文化传播,不断丰富活动内容与形式,让更多非遗技艺走进课堂、贴近童心,用更生动的互动体验唤醒孩子们对文化的热爱,让传承的火种在更多心灵中燎原。

(文/陈茜 饶雨涵 李立莹)