闻君|《逻辑哲学论》的阅读困惑与思考,难读懂的天书

《逻辑哲学论》的阅读困惑与思考

□闻君

前几天,我又买了维特根斯坦的《逻辑哲学论》。其实根本不需要买,因为我的微信公众号收藏里就有完整的电子版——不仅有这本书,还有马恩文集70册,毛选四卷。但当时看到电子版时,我总觉得它可能不是完整内容,于是还是决定买纸质书。

拿到书后,我一度怀疑自己是不是买错了。原因有几个:一是版本太薄,担心内容不全。我买的这本是商务印书馆1983年的简装版,很薄。之前看到其他版本都很厚,而我贪便宜选了这本,心里不免嘀咕:会不会是删减版?翻开后,发现前面有罗素写的长篇导言,占了不少篇幅,更让我误以为这本书只是《逻辑哲学论》的导读部分,而非原著全文。二是编排方式奇特,像数学试卷。正文部分没有传统的大标题、小标题,而是用数字编号排列,比如1、1.1、1.11……这种形式我虽然在写材料时用过并不陌生,但从来没见过哲学书这样写。我反复翻看,甚至对照电子版,才确定这就是完整的内容。三是维特根斯坦的名气与书的“分量”不符。此前听到不少关于维特根斯坦的讨论,说他在西方哲学界地位极高,但在中国知名度远不如马克思。还有人说,他用五个字终结了所有哲学问题——“语言即世界”,即“语言的边界就是我们认知世界的边界”。既然这么厉害,我原以为这本书会是鸿篇巨著,没想到如此精炼,甚至结尾的第七命题只有一句话:“对于不可说的东西,我们必须保持沉默。”后面再没有任何解释,直接结束。

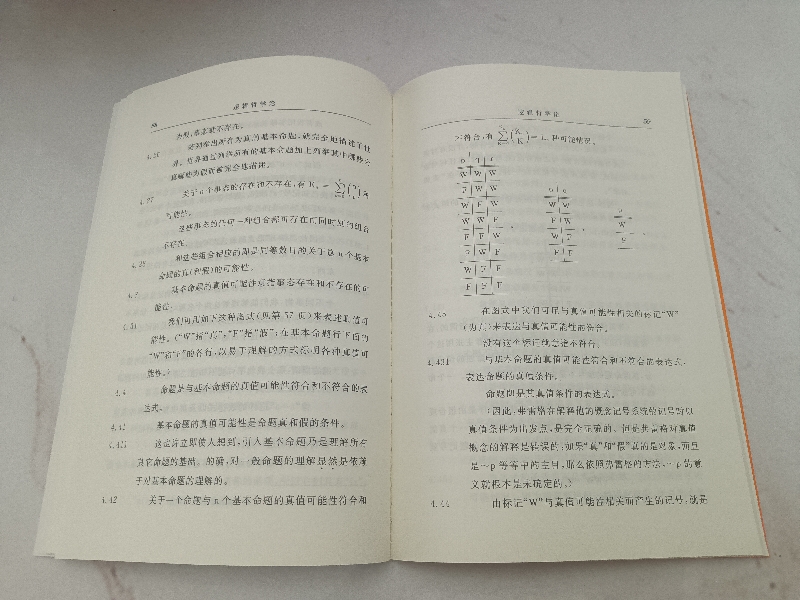

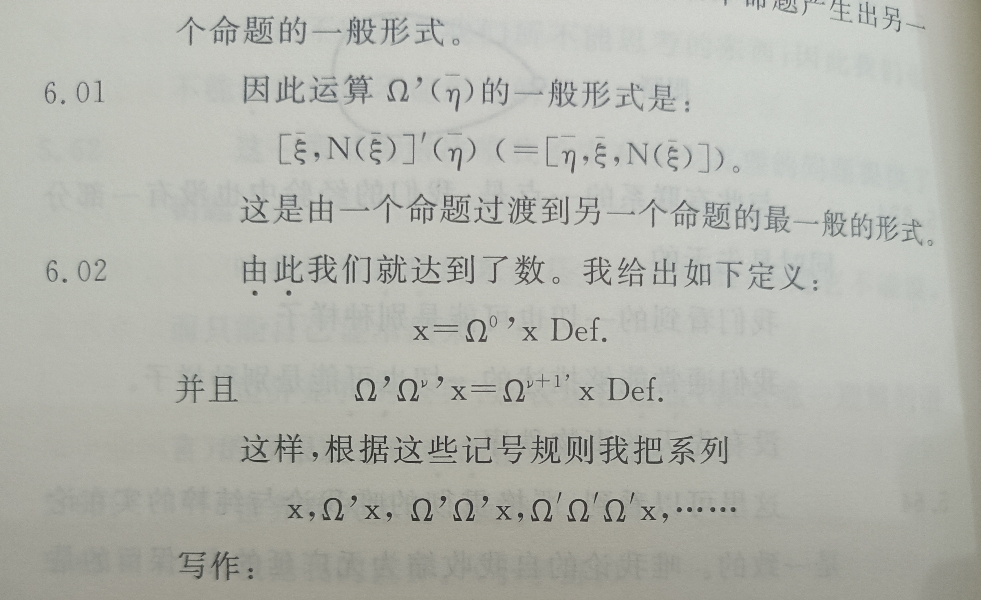

开始阅读后,我发现这本书比梭罗的《瓦尔登湖》还要晦涩。罗素的导言已经很难理解,正文部分更像是,本来有些就是在读数学或逻辑学命题,而不是传统哲学论述。书中有大量数学函数和逻辑公式的表述,比如“真值函项的一般形式是:〔p,ε ,N(ε)〕,这也是命题的一般形式”。这样的句子看似简单,但内涵极深,必须反复琢磨,甚至查阅解读资料才能勉强理解。我尝试逐句分析,但很快发现,有些部分靠自己很难完全弄懂,必须借助他人的解读。

其实,我对维特根斯坦的了解,最初来自刀郎的《罗刹海市》。这首歌的解说中提到他,我才知道有这位哲学家。这让我很惊讶,因为大学时我读过不少哲学书籍,知道苏格拉底、柏拉图、亚里士多德、奥古斯丁、迪卡尔、卢梭、康德、黑格尔、叔本华、尼采、马克思、弗洛伊德、罗素、加缪……却从未听说过维特根斯坦。直到40年后,因为一首歌,我才开始关注他。后来,我在网上搜索他的思想,发现他被誉为“天才哲学家”,甚至让他的老师罗素都对他敬佩有加。有人说他“终结了哲学”,用“语言即世界”概括了人类认知的边界。这种说法让我很感兴趣,于是决定深入阅读《逻辑哲学论》。

目前,这本书对我来说仍然很难。它的写作方式、逻辑结构,甚至语言风格,都和我过去读的哲学书完全不同。但我并不打算放弃,而是准备采取两种方式继续:一是逐句解读,像拆解数学题一样,一点一点分析每个命题的含义;二是参考二手资料,结合哲学博主的解读、学术论文,帮助理解维特根斯坦的真正意图。虽然网上有人说这本书“很好懂”,但我的实际体验恰恰相反。或许,这正是维特根斯坦的独特之处——他的思想看似简洁,却需要读者付出极大的思考努力。

这次阅读经历让我意识到,真正的哲学经典往往不会让人轻松。维特根斯坦的《逻辑哲学论》就像一座迷宫,表面简单,走进去才发现错综复杂。但正是这种挑战,让思考变得更有价值。未来,我可能会反复阅读这本书,甚至对比不同译本,看看是否能更深入地理解他的思想。毕竟,哲学的魅力,不就在于不断拓展我们认知的边界吗?

2025.6.25