赣鄱青年赴边疆 七秩团结筑同心

七月的新疆,从乌鲁木齐大巴扎的热闹到帕米尔高原的静谧,南昌大学 “江心比新” 志愿服务队的 8 名队员跨越 4000 公里,在新疆维吾 尔自治区成立 70 周年之际,开启了以 “赣鄱青年赴边疆,七秩团结筑同心” 为主题的三下乡社会实践活动。从民生故事到戍边情怀,从非遗传承到医疗调研,队员们用脚步丈量民族团结根基,用青春书写青年担当。

大巴扎里的民生图谱:七十年变迁中的团结密码

乌鲁木齐国际大巴扎的彩色拱门下,烤包子香气与手鼓节奏交织成鲜活市井图景。队员们分三组展开街头调研,走访各族商户,还与外国游客交流,用问卷与访谈记录城市 70 年变迁,聆听世界对新疆的印象。“我在新疆生活了 40 年,最大感受是发展迅速,小时候住土房子,现在遍地高楼。” 干果商户讲述三代人见证的商业变迁。

队员们针对受访者设计差异化问题:向当地人问 “新疆 70 周年来发展变化”,与游客聊 “来新疆最大感受”。卖茶叶的大姐回忆与各地人民相处经历,骄傲地说:“不管新疆人还是内地人,都很热情,我们中国人是世界上最好的人!” 这些带着烟火气的讲述,让队员们深切感受中华民族一家亲的真谛。

俄罗斯游客用英文说:“我爱这里开放的文化氛围,人们载歌载舞,让我像在家里,他们像家人。” 巴基斯坦游客则表示:“这里民族多,我看到了多元文化。” 外国游客对 “安全”“包容”“多元” 的高频评价,让队员们感受到新疆发展的国际共鸣。

从盆地到高原:一场穿越四千里的精神朝圣

离开乌鲁木齐,沿 G314 国道向西南行进,车窗外景观从绿洲戈壁变为雪山冰川。当慕士塔格峰轮廓出现时,临床医学专业的万益文在日记中写道:“地理距离在缩短,对‘边疆’的认知在延伸 —— 这里不仅有风景,更有世代坚守。”

塔县清晨带着寒意,这座 “一县连三国” 的高原小城平均海拔 4000 米以上,氧气含量仅为平原的 60%,但街头国旗与孩子们的笑声传递着蓬勃生命力。指导老师杨京含望着雪山说:“从乌鲁木齐车水马龙到塔县宁静壮美,变化的是地貌,不变的是各民族对美好生活的向往。这正是我们跨越四千里寻找的答案 —— 民族团结不是抽象概念,而是不同土地上开出的相似花朵。”

画笔传情:赣新儿童的跨域对话

塔什库尔干塔吉克自治县拉齐尼小学内,实践队带来几千公里外井冈山孩子们的祝福,塔吉克族学生麦甫吐娜回赠了绘画《雪山下的家乡味》,画面中江西特色美食与塔吉克族传统美食共摆一桌。

队员们带领塔县孩子与井冈山小学同学共上 “跨越时空的爱国课”,讲述塔吉克族世代戍边故事,南昌大学国旗护卫队成员钟忆民则分享井冈山红军与国旗的故事,两地红色基因在课堂碰撞。“井冈山的星火,帕米尔的雄鹰 —— 都是中国的红色心脏!” 教室里回荡着孩子们的朗诵声。

雪域寻踪:触摸边疆文明的年轮

在塔什库尔干塔吉克自治县博物馆,队员们被 “石头城遗址” 出土文物吸引:汉代铜镜与波斯银币同展一柜,唐代丝绸残片织着西域纹样。“这印证了帕米尔高原自古是多元文化交融枢纽。” 队员邱亚慧讲解道。馆内 “戍边历史展区” 陈列着塔吉克族牧民的马鞭、马鞍与解放军旧军装,无声诉说 “军民共守边疆” 的百年传统。

展厅内,“要加强非物质文化遗产保护传承,把各民族优秀传统文化发扬光大”的标语,让队员们更深刻理解非遗保护的意义。

鹰舞传承:从故事里读懂民族魂

“鹰是塔吉克人的图腾,鹰舞里藏着我们的历史。” 买热木汗奶奶向队员们讲述鹰舞起源。她比划着说,过去牧民放牧、狩猎时会模仿雄鹰动作祈求平安,后来演变成节庆舞蹈。“我 6 岁跟着父亲学舞,现在跳了 60 多年,每一个动作都不能错,这是祖先留下的根。”

看着奶奶摆弄鹰舞道具,队员们尝试体验。奶奶喊着拍子教 “展翅” 动作,纠正道:“手腕要灵活,就像鹰爪抓猎物时一样有力。” 队员们跟着练习,在欢笑中拉近了与传统文化的距离。

戍边精神:界碑旁的青春誓言

“没有祖国的界碑,哪儿有我们的牛羊”—— 提孜那甫乡守边护边爱国教育馆的入馆序言直击人心。队员们通过老照片了解塔吉克族戍边足迹,讲解员指着展柜旧物,讲述他们 “国旗与雪山同高” 的信念。

实践队还来到全国爱国拥军模范巴依卡・凯迪力别克家,学习拉齐尼一家三代守边 70 年的事迹。“‘救孩子是本能,护边是使命’,让我明白了什么是‘帕米尔雄鹰’的担当。” 实践队员于思淇在笔记中写道。

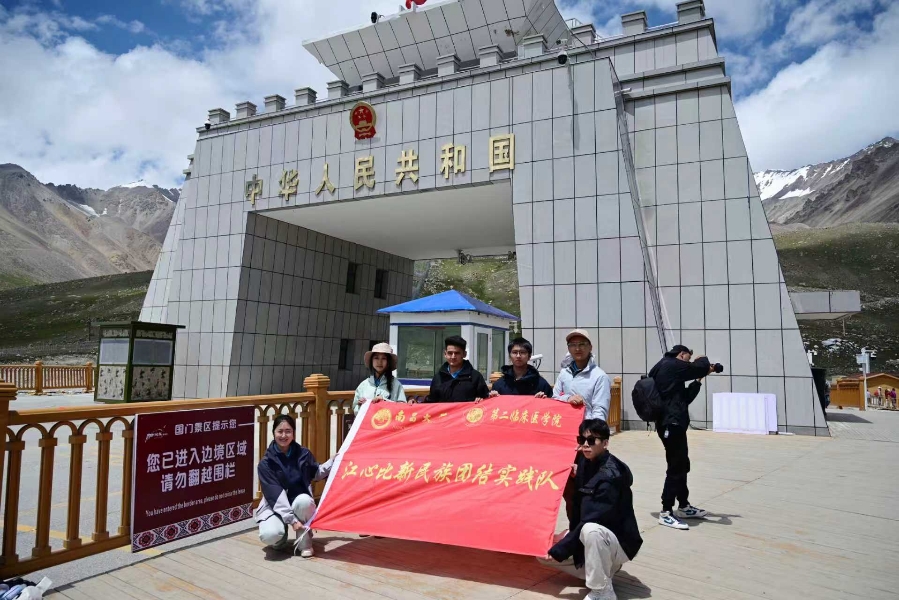

七月的高原寒风掠过雪山,队员们踏上海拔最高的红其拉甫国门,“中华人民共和国” 七个金色大字在寒风中格外耀眼。队长邹思语介绍:“这里全年无霜期仅 80 多天,最低气温达 - 40℃,但 70 年来,塔吉克族一代代人守在这里,国门就是他们的信念坐标。”

在编号 “518” 的界碑前,队员们望着历经风雪的碑体,“中国” 二字被磨得发亮。“这是祖国领土的象征,每一道刻痕都藏着守护的故事。” 来自南昌大学国旗护卫队的邱亚慧说,“就像我们在学校守护国旗一样,这里的每一寸土地都需要有人用生命捍卫。”

沿着山路来到拉齐尼・巴依卡生前执勤点,队员们与他的同事聊起巡边故事。护边员艾迪尔丁指着墙上照片讲述拉齐尼生平,小屋里挂着他用过的望远镜和马鞍,保留着生活痕迹。“他用生命诠释了‘时代楷模’的含义,这种精神值得我们永远学习!” 队员万益文感慨道。

医者仁心:高原上的健康调研

为探寻边疆之需,实践队来到托格伦夏村开展医疗调研。队员凯吾赛尔江・克热木向村民科普慢病管理知识,仔细记录就医情况。走访中,83% 的村民表示 “小病靠扛,大病才去县城医院”,道出了基层医疗困境。

队员库尔班江・吐尔洪发挥维吾 尔语优势,与村民深入交流就医需求,并在调研报告中建议:“这些不是冰冷的数字,而是需要被回应的期盼。希望未来能用专业能力提高当地就医质量。”

实践队驶离塔县时,慕士塔格峰的雪光仍在后视镜闪烁。队员们带回的不仅是调研报告与影像素材,更是对民族团结的深刻体悟。从大巴扎的多元交融到塔县的戍边坚守,从非遗传承到医疗关切,4000 公里行程让 “中华民族共同体” 从概念变为可触可感的现实。

“我们曾以为是来‘给予’的,最后发现收获最多的是自己。” 邱亚慧在返程车上说。界碑前的誓言、护边员之家的眼泪、鹰舞课堂的笑容,最终凝结成信念:民族团结不是宏大叙事,而是赣新儿童画笔下的雪山与红土地,是塔吉克老人递来的奶茶,是青年一代接力守护的家国情怀。

这场跨越山海的实践虽已落幕,但赣新青年用青春编织的团结纽带才刚生长 —— 像帕米尔高原的雄鹰,飞向辽阔天空,而脚下的土地,永远是最坚定的坐标。(作者 邹思语 于思淇 万益文 )