墨香岁月:共度美好时光

阳光如蜜,缓缓流淌进那间古色古香的书房。檀香的青烟在光束中轻盈起舞,为满墙的字画披上一层朦胧的纱衣。轻轻叩响门扉,迎接我的是一张温和的笑脸——谭泽明先生身着靛青色中式对襟衫,手腕上还沾着未干的墨迹,仿佛刚从一场与笔墨的对话中抽身。

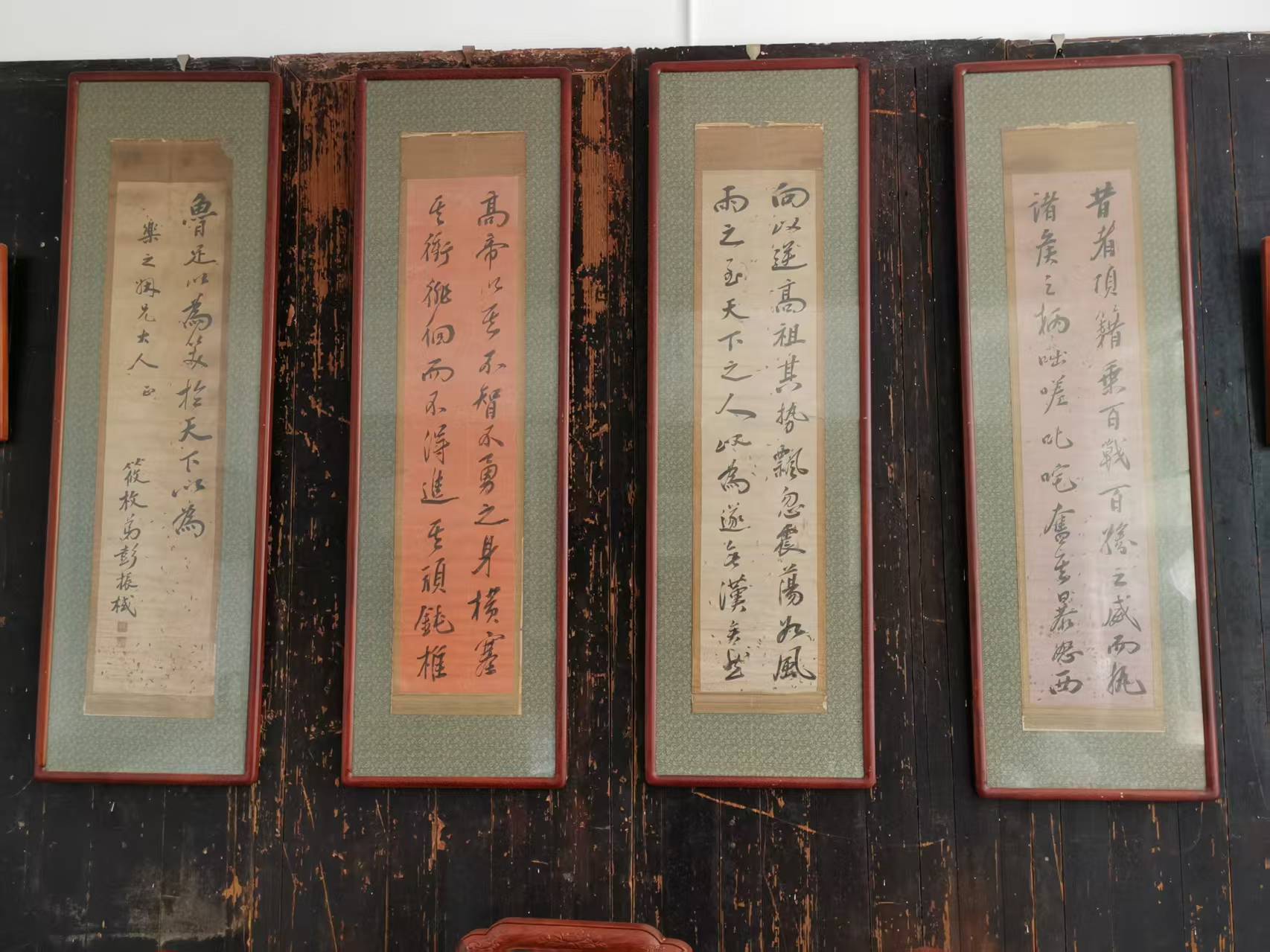

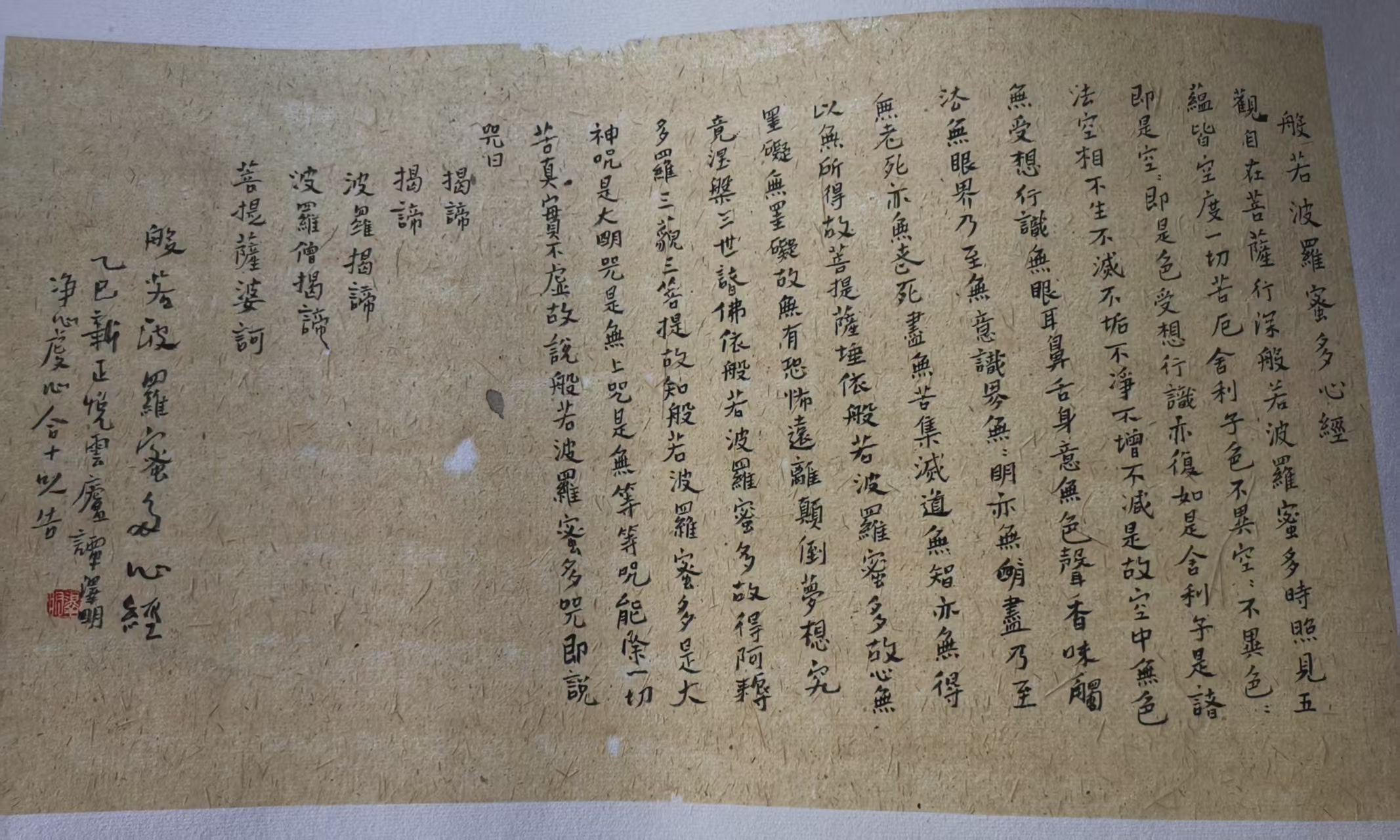

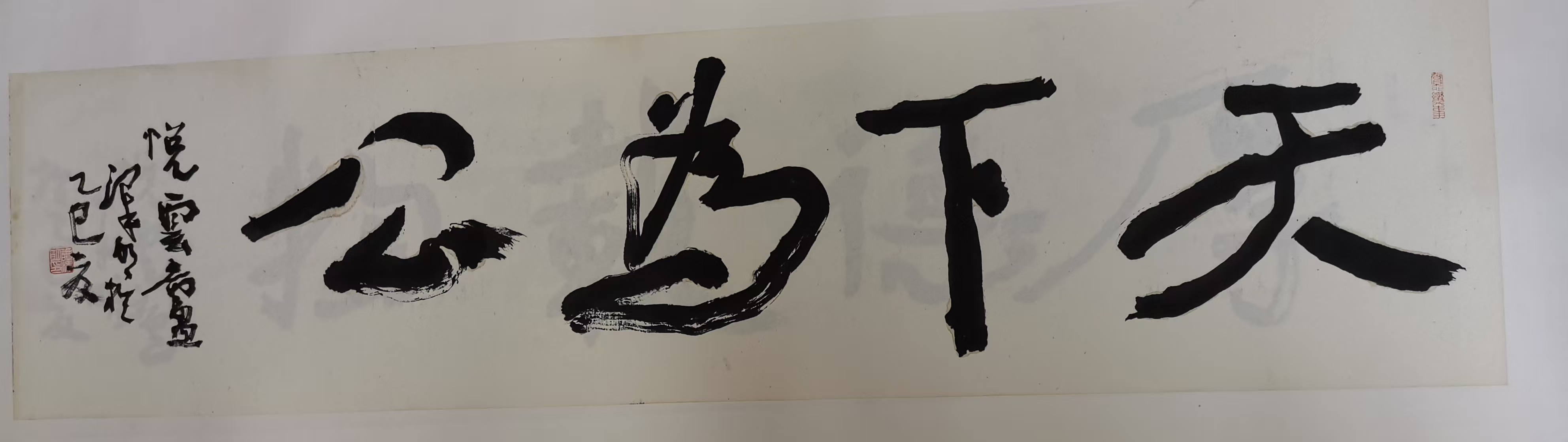

"来得正好,墨刚磨好。"老谭的声音温润如玉。走进书房,仿佛穿越时光隧道:清代梁同书的"学问第一"匾额静默不语,于右任的草书条幅龙飞凤舞,康有为的手札真迹诉说着百年沧桑。阳光透过雕花窗棂,在宣纸上投下斑驳的光影,时间在这里变得缓慢而珍贵。

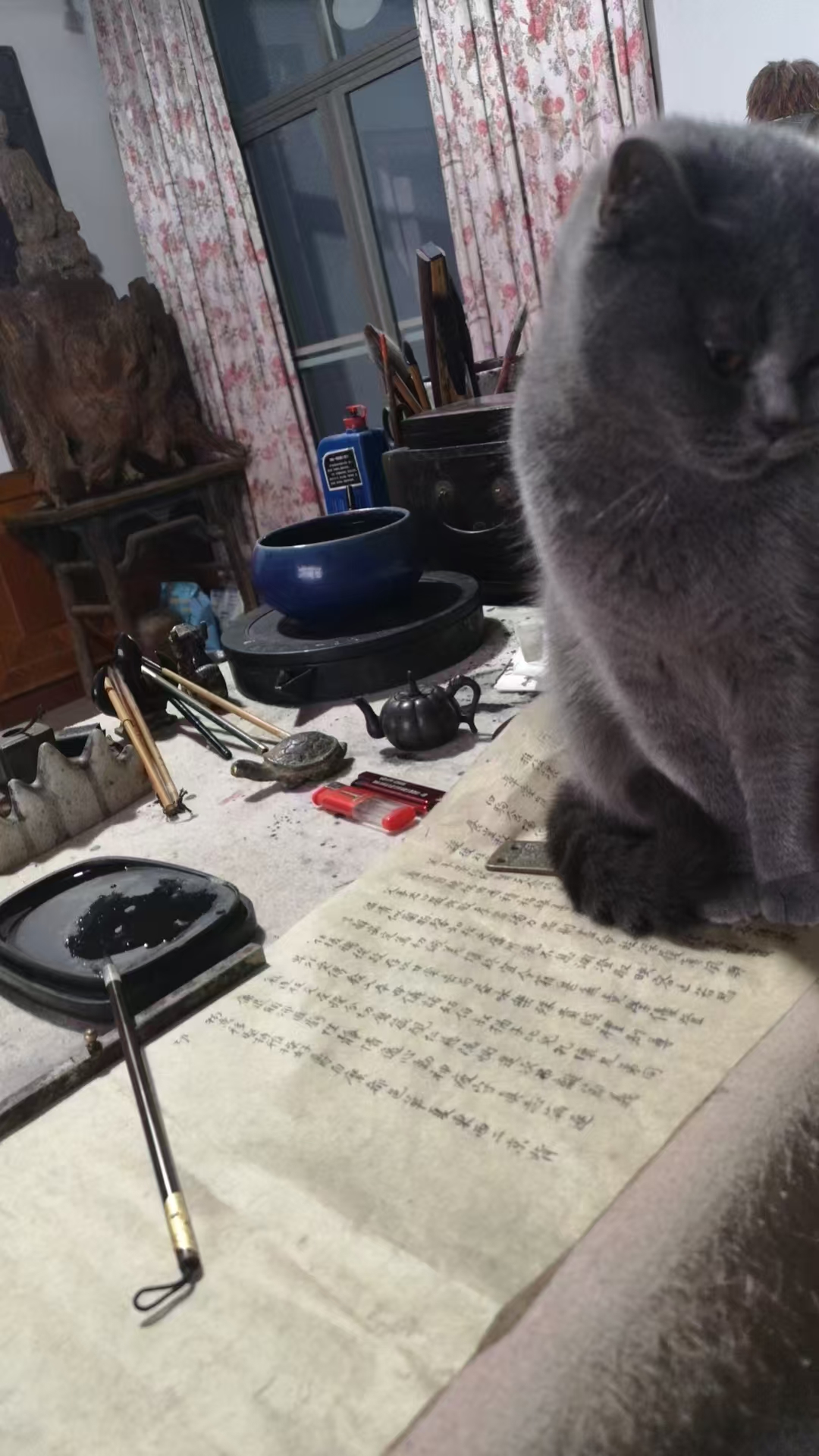

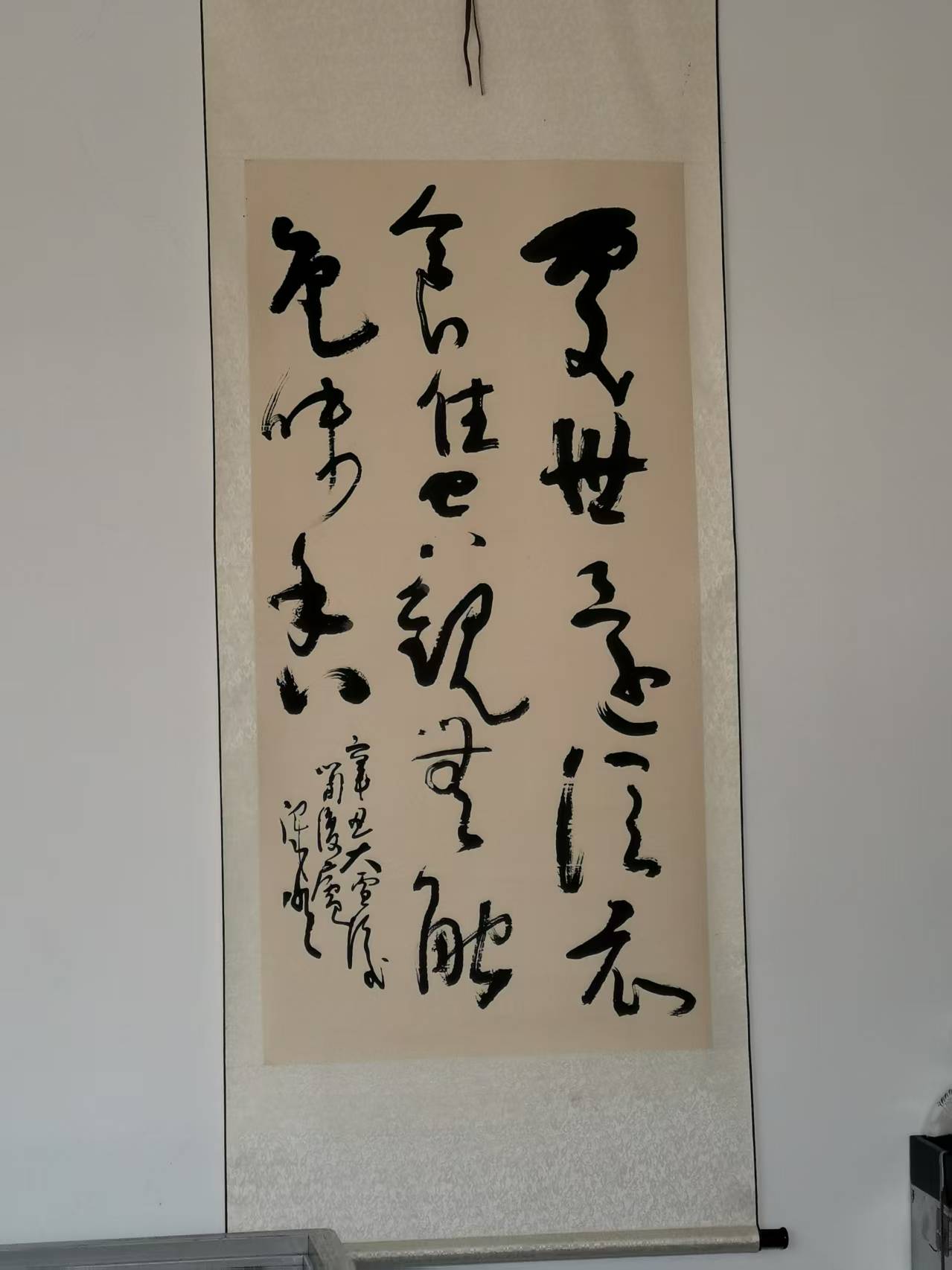

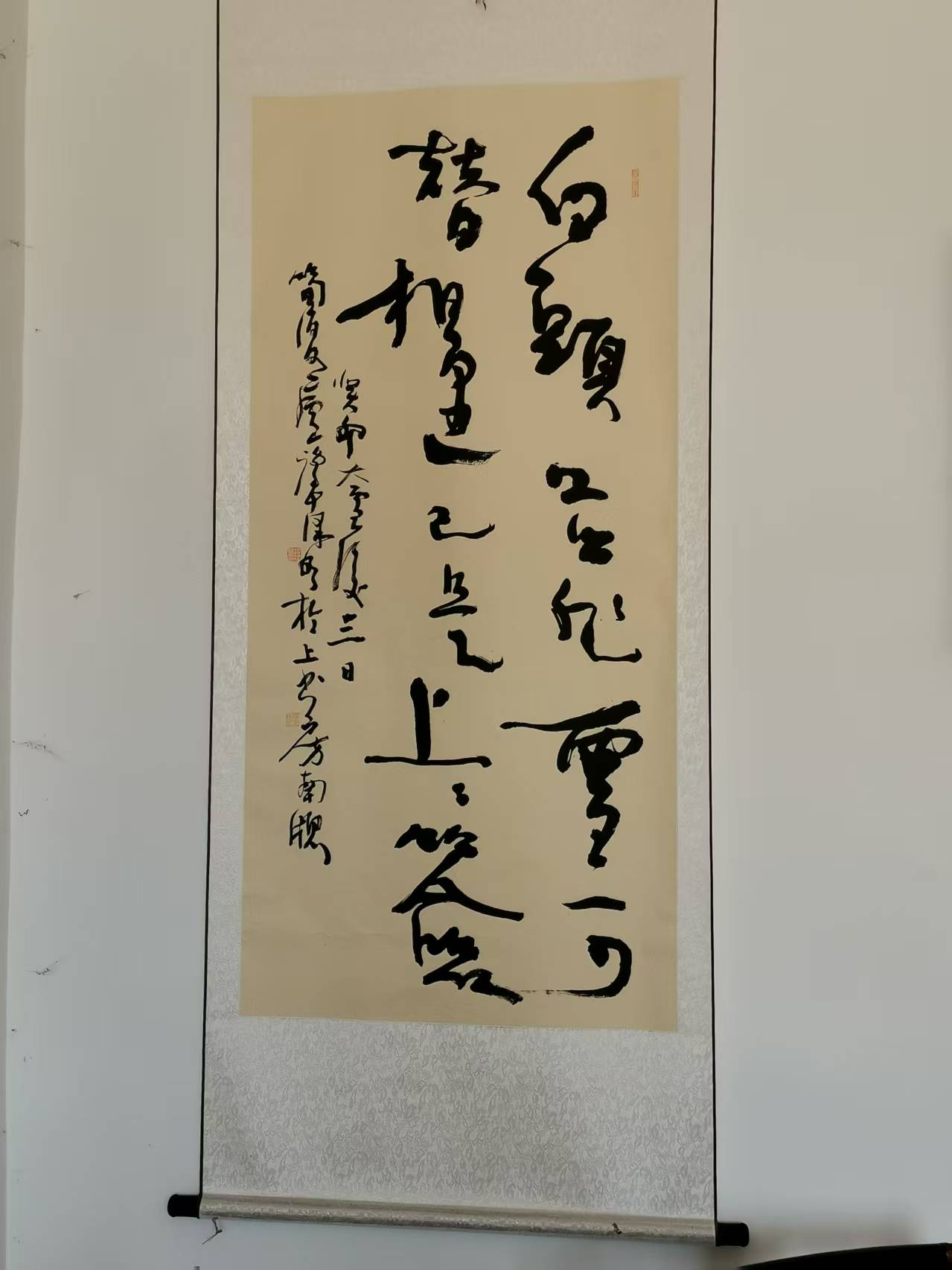

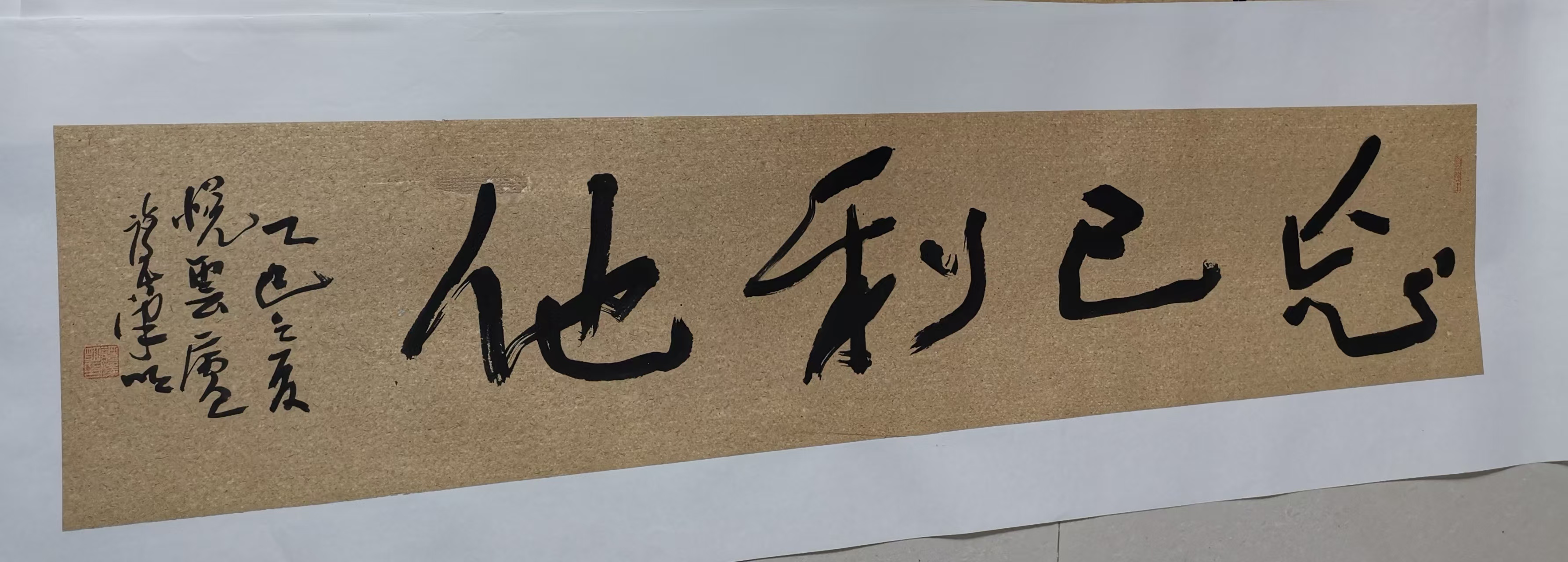

书案上,一幅半成的书法作品正等待着最后的点睛之笔。墨色浓淡相宜,笔势如行云流水。"书法要像诗,含蓄不直白;要像画,淡雅不甜腻。"老谭边说边示范,毛笔在他手中仿佛有了生命,时而如惊涛拍岸,时而似细雨润物。我注意到他握笔的姿势——三指轻扣,却蕴含着四十年磨一剑的力道。

一壶明前龙井悄然散发着清香。老谭为我斟茶时,讲起了他与书法结缘的故事。"十四岁那年冬天,墨汁都结了冰,我呵着热气化开继续写。"他的目光落在角落那方磨得发亮的砚台上,那里盛放着最珍贵的青春记忆。窗外梧桐沙沙作响,仿佛在为这段往事伴奏。

茶香氤氲中,老谭谈起去年秋拍会上的趣事。当众人对一幅署名李瑞清的条幅真伪争论不休时,他从转折处独特的"屋漏痕"笔法一眼辨明真身。"颜真卿的《祭侄文稿》为何动人?正因为那些看似笨拙的顿笔里藏着血泪。"说着,他在纸上留下几道斑驳的墨痕,果真如雨打芭蕉,浑然天成。

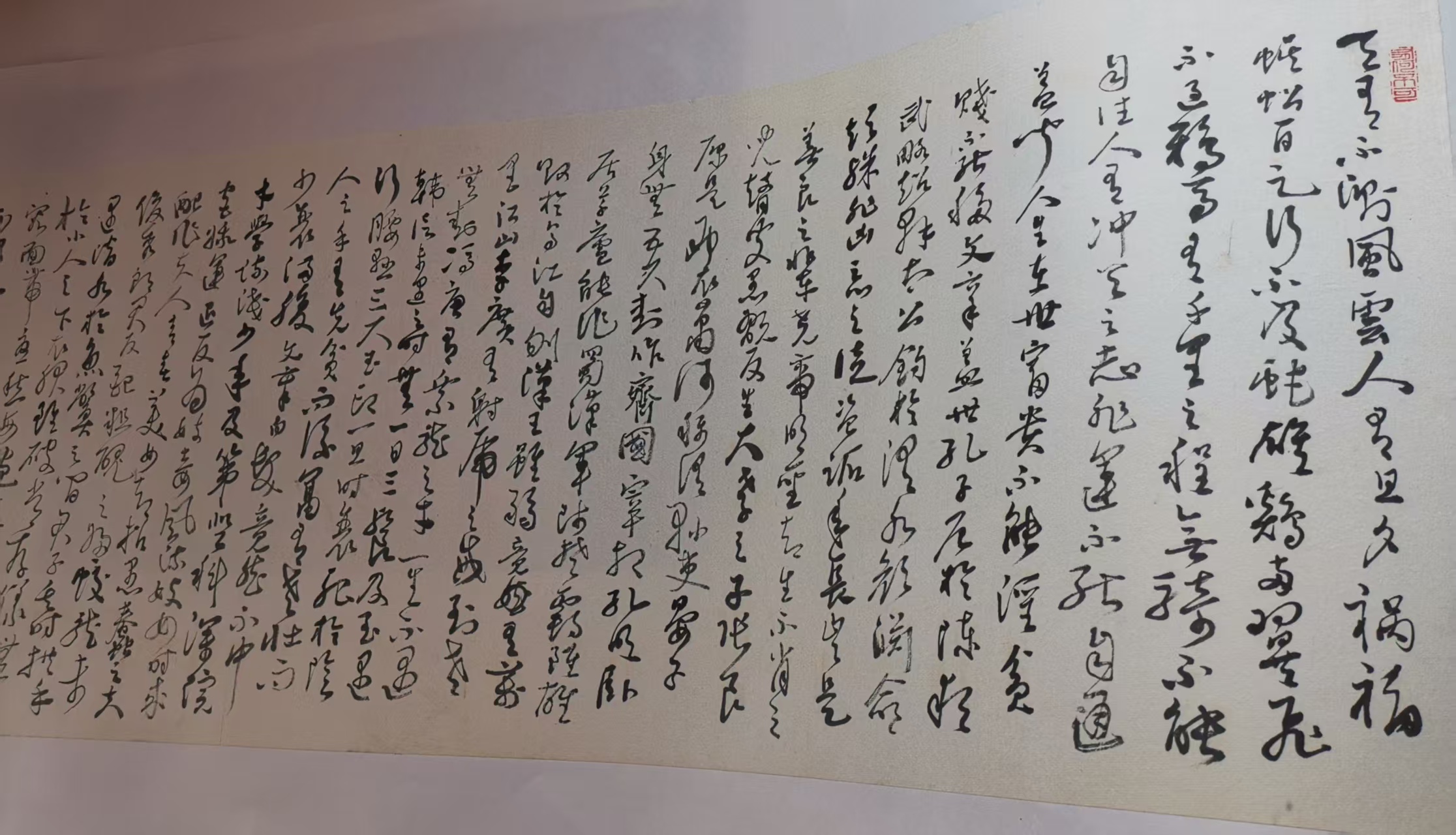

午后时光在墨香与茶香中静静流淌。老谭铺开新纸,开始书写苏东坡的《定风波》。我屏息凝视,看他手腕轻转,笔走龙蛇。那字里既有李白的飘逸,又见杜甫的沉郁,收笔时竟带出几分八大山人的孤傲。"你看这个'归'字,"他指着末笔的飞白,"像不像风雪夜归人的脚印?"此刻,书法不再是纸上的墨迹,而成了生命的印记。

老谭告诉我,写字和书法有着天壤之别。"宿墨的效果,只散水不散墨,也是研墨研得好才能出来的效果。"他解释道,"这种古雅韵味,需要时间沉淀,急不得。"

夕阳西沉时,老谭邀我到院中散步。暮色中的桂树枝条疏影横斜,月影浮动。"练字如育树,耐得住寂寞,才等得到花开。"他的话语随着晚风轻轻飘散。我想起他在处理邻里、伙伴关系时的智慧——"示弱不示强,吃亏才是福",这何尝不是书法中虚实相生的生活哲学?

告别时,月光已悄然爬上屋顶。回望那间亮着温暖灯光的书房,我忽然明白:真正的艺术不在博物馆的玻璃柜里,就在这样充满生活气息的空间中,就在老谭这样将艺术融入生命的艺术家身上。

归途上,夜风送来淡淡墨香。这香气穿越千年时光,从王羲之的兰亭序飘来,从颜真卿的祭侄文稿飘来,从苏东坡的黄州帖飘来……如今又飘进这个寻常的院落,在谭泽明的笔端获得新的生命。或许,艺术就是这样一代代传承、创新,最终化作我们血脉中的文化基因,在时光长河中永恒流淌。

(作者:胡刚毅)