走近南昌地铁的“钢轨医生”

夜深人静,城市喧嚣褪尽之时,你可见过黑暗深处的地铁隧道里是怎样一番景象?是否知晓,地铁轨道和人一样也需要定期接受“体检”?

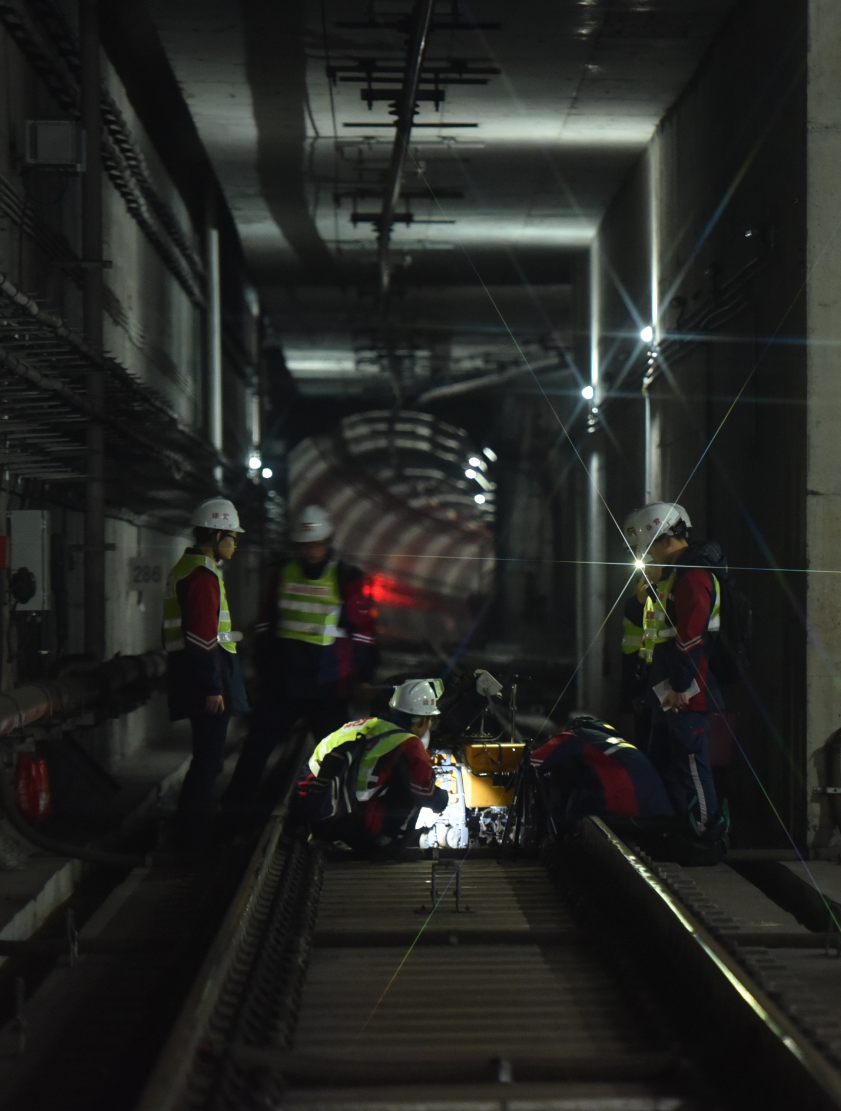

当凌晨最后一趟列车回场“休息”,城市逐渐沉入梦乡,南昌地铁1号线探伤班组的7位“夜行侠”便整装出发,开始了一天的工作。他们身着醒目的反光背心,头戴安全帽,手中紧握精密的超声波探伤仪,一寸寸地扫描钢轨。

待晨曦微露,城市渐醒,他们才结束一天的工作。这些探伤工人用自己的汗水与智慧,守护着城市的地下交通,保障地铁的安全运行,让市民的出行更加安心、便捷。

车间探伤班组“青年突击队”队员对轨道进行监测。

地铁每日承载着巨大的客流量,上百列客车在轨道上往复穿梭。长期高强度的运行,会使钢轨的几何尺寸发生细微变化,“病害”也随之而来。哪怕是1毫米的裂纹,若未及时发现修复,在列车持续重压下,也极有可能引发钢轨断裂,导致列车脱轨等严重事故,后果不堪设想。

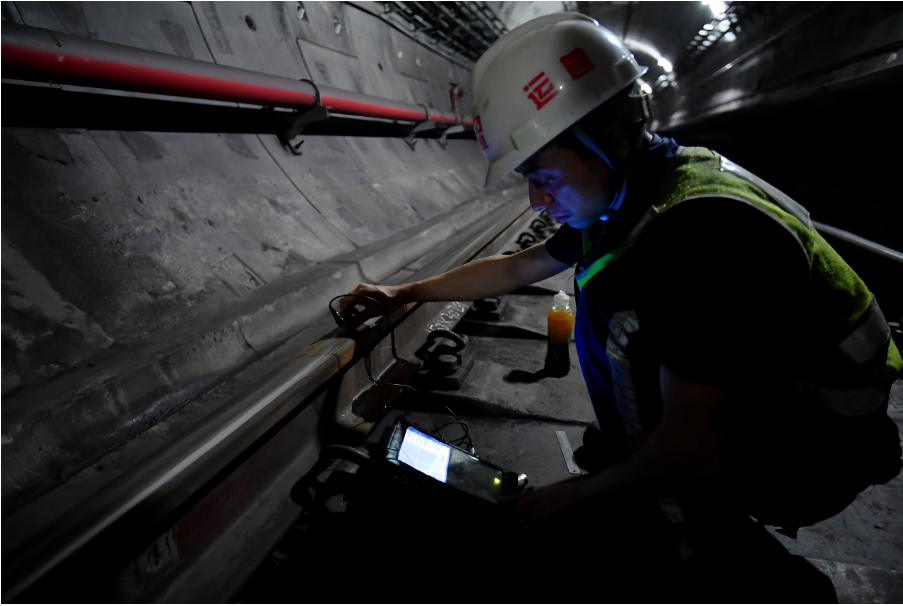

这就如同医生用B超检查身体病灶一样,不能漏检,也不能大病小治或小病大治,判定钢轨探伤检查数据非常考验操作人员的经验和技术。

每一段钢轨都有其独特的“心电图”,从业近十年的探伤班组长刘信显,就肩负着解读这些“信号密码”的重任。在他的记录本上,密密麻麻地标注着上千个波形异常点,这些都是他和同事们辛勤工作的见证,每一笔都记录着他们对轨道安全的执着。

在隧道内潮湿闷热的环境中,刘信显和同事们每天至少要检测7公里以上的轨道,平均每天检查焊缝超过30处,螺栓更是多达上千个。长期的工作,使他们练就了一双双探伤钢轨的“火眼金睛”。

有一次,探伤仪经过一处道岔时,警报声骤然响起,打破了隧道的寂静。刘信显立刻警觉起来,抹了把头上的汗水,放慢脚步,将仪器拉回进行复探。他双眼紧盯着仪器屏幕,认真观察每一个细微的波形变化。经过仔细检查与核对,最终他们在轨头侧面发现了一道细微但危险的裂纹。刘信显迅速通知轨道班组进行紧急处理,成功消除安全隐患。

在过去的一年里,刘信显和他的团队成功发现并处理了8起以上潜在的钢轨损伤事件,为南昌地铁的安全运行筑牢了坚实的防线,让每一趟列车都能安全、平稳地行驶在轨道上。

探伤作业看似轻松,实则需要极大的耐心与敏锐度,更要求探伤工在实践中不断积累经验,掌握检测技巧,及时发现可能引发大病的“小伤”,并快速“治疗”。

六年前,28岁的张昕曜初入这个团队时,面对精密复杂的仪器和繁重的检测任务,心中充满了不安与忐忑,担心自己无法胜任这份关乎万千乘客安全的工作。

班组长刘信显察觉到了张昕曜的紧张,语重心长地对他说:“别担心,每个人都是从新手过来的。只要肯学、肯钻研,‘手术’做多了,就知道该在哪儿‘下刀’。”此后,刘信显耐心地对张昕曜进行专业辅导,细致讲解探伤原理、仪器操作技巧和数据分析方法,帮助他逐步熟悉工作流程。在班组同事的共同帮助下,张昕曜的技术水平突飞猛进,迅速成长为能够独当一面的探伤工。

班组技术骨干吕志成,曾因一场突如其来的疾病暂时离开工作岗位,这给班组的工作带来了不小的挑战。“说不牵挂那是假的,探伤工作容不得半点马虎,我不在岗位上,心里总是不踏实。每天都想着班组里的工作进度,担心同事们任务太重,也怕一些细微的钢轨问题被遗漏。”吕志成说。

面对繁重的任务,班组全员没有退缩,毅然挑起了吕志成的工作重担。在吕志成养病期间,同事们利用休息时间前去探望,关心他的身体恢复情况,鼓励他重返岗位。

终于,吕志成带着同事们的祝福与期待回到工作岗位。第一个夜班,他拿起久违的探伤仪器,熟练地操作起来。尽管有段时间没有碰过仪器,但他的动作依旧娴熟,眼神依旧专注。同事们看着吕志成忙碌的身影,心中充满了敬佩与感动。他们知道,那个技术精湛、认真负责的老吕,又回来了。

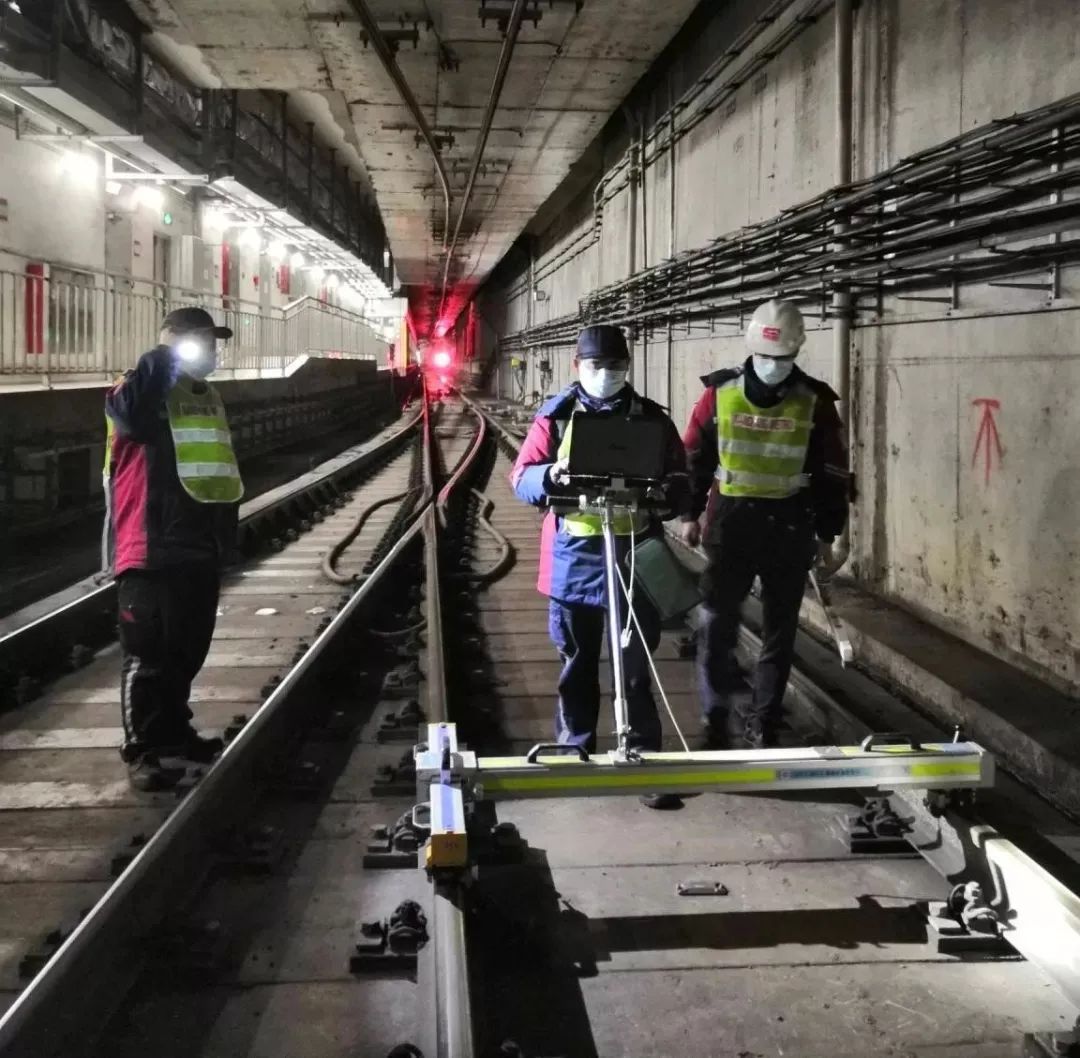

在轨道交通领域,探伤工作已发展成为高度智能化的工序。南昌地铁引入了先进的双轨自行式钢轨探伤仪,该设备以15公里/小时的速度在铁轨上稳定前行,内置的超声波探头精度非常灵敏,能够敏锐捕捉到钢轨内部毫米级的微小裂纹,检测精度高达99%以上。

尽管高科技设备为探伤工作带来了极大的便利,但探伤班组也并未完全依赖技术。班组长刘信显常对同事们说:“技术固然先进,但人的经验与直觉同样重要。”

他坚持传承和发扬传统探伤技艺,亲自带领徒弟们使用手锤进行“听音辨伤”,要求他们每一步都走得谨慎、听得认真、看得仔细。在他的悉心指导下,徒弟们均学会了凭借耳朵捕捉钢轨中细微的“空鼓声”。

基于这种理念,探伤班组创造性地采用了“人机双检”模式,将高科技设备与人工匠心相结合,既发挥了技术的精准与高效,又保留了传统技艺的灵活与细腻。这种双管齐下的探伤方式,极大地提高了检测的准确性。正是凭借着这一创新实践,南昌地铁已连续9年多保持钢轨零事故的骄人纪录。

“探伤工作就像一场与隐患的赛跑,我们必须跑在前面,才能防患于未然。”刘信显感慨道。当我们乘坐地铁时,或许很少有人会想到,在寂静的深夜里,有这样一群人在默默守护着钢轨的安全。他们用专业和坚守,编织起了城市轨道交通的安全网。(作者:张涵)