网友需要怎样的文化博主

一段时间以来,接连几位文化博主被“送”上热搜,有人因解读历史名人、文艺作品的不当表述引发争议,有人因出圈“金句”并非原创而是拼接,被推上风口浪尖。

暂且按下具体事例不表,需要承认,当文化传播驶入流量经济的快车道,文化博主从受热捧到被群嘲,有时候只需要一条短视频甚至一句话。这不禁引人思考,有的文化博主为何经受不住考验?网友需要怎样的文化博主?

一

相比于一些网红因为颜值、时尚、搞怪等特质走红,文化博主的走红,更多是源于他们所表现出来的内涵与才华。他们在社交平台上分享自己读过的书、喜欢的诗、欣赏的画,用通俗易懂的个性化语言,趣说文艺作品、解读历史人物、评论文化现象,表达自己的观点,成为一股清流。

比如,李子柒时隔三年回归,在“速生速死”的网红圈仍是顶流。在她的镜头下,中式田园牧歌富有浪漫诗意,传统非遗技艺拥有独特魅力,这种“白月光”式的乡村生活,吸引了大量国内外粉丝;再如,董宇辉开辟了一条“文化带货”的独特路径,他在直播间推荐《额尔古纳河右岸》,帮《人民文学》杂志“寻亲”,在带火严肃文学销量的同时,也让自己成了一个文化IP。

李子柒分享田园生活和传统文化 图源:微博@李子柒

文化博主们将专业的知识、小众的内容进行转化,使其变得更平易近人,在分享知识的同时还传播了观点和情绪,让普通大众都能轻松读懂、产生共鸣共情。

但所谓“没有金刚钻,别揽瓷器活”,若是在相关领域缺乏扎实的专业知识,犯一些低级错误,就容易贻笑大方。比如,有人没读过原文原著,只是学了“三板斧”,就敢讲解国学经典;有人断章取义,将个人意志凌驾于作品之上,曲解了作者的本意;有人一知半解,讲解的文案是从网上东拼西凑而来,没有什么灼见,只有“毒鸡汤”;甚至还有人心存侥幸,把名家的冷门佳作“洗了洗”,改头换面成了自己原创的内容。

“才子”“才女”的标签,自然是一道亮丽的“光环”,但也会将人置于“放大镜”下,受到网络舆论更严苛的审视与考验。一旦“翻车”,外界的质疑便会接踵而至。

二

文化博主为何频频卷入争议?这背后反映出一些深层次原因,值得深思。

一方面,如今在互联网上比较出圈的文化博主,虽不乏学院派专家教授,或是在相关领域拥有较深资历的从业人员,但更多属于“草根逆袭”。他们一般并非科班出身,而是自我养成的文化爱好者,虽具备一定知识积累与创作、表达能力,但往往缺乏系统的文化训练与深厚的学术功底。有的博主可能只是凭个人兴趣或短期学习就进入了这一赛道。当有限的“知识库存”难以支撑其创作的内容时,就会出现一些在内行人眼中的“常识性”差错,令人觉得吃惊。

另一方面,在新媒体时代,相比于系统深度的内容,短平快的文化内容更容易受大众欢迎。“1分钟读懂《三国史》”“3分钟带你看完《红楼梦》”……不可否认,这些内容更具趣味性,能吸引眼球,满足了大众在快节奏生活中碎片化学习的需求,人们在通勤的路上、工作的闲暇,打开手机就能进行“精神充电”,缓解“知识焦虑”。

这也使得一些文化博主为了吸引流量,如流水线般迅速产出内容,未能沉下心来深入钻研专业知识,而是将更多精力投入到“蹭热点”、造“金句”之中,炖出一锅营养匮乏的“文化鸡汤”,甚至带来了一些“伪文化”和“毒鸡汤”的泛滥,导致“翻车”事件频发。

此外,从整体网络环境来看,网络舆论常常在“造神”与“弑神”之间反复循环。网络的匿名性、法不责众的侥幸心理等,让少数网友一边无脑追捧,一边又热衷审判。一旦喜欢的博主“翻车”,网友想象中的“完美滤镜”破碎了,舆论狂欢便可能化作道德审判的利刃,让一些文化博主陷入争议。

三

对于上述现象,又该如何理性看待?

发生“翻车”时,“业余爱好者”不应成为“护身符”。尽管很多博主并非专业出身,但既然选择走上知识分享的赛道,就应该持续学习,提升专业素养。若要开课著书,自己首先得精通。面对浩如烟海、博大精深的文化体系,需要怀有敬畏之心,真正把一门学问学懂弄通,才能创作出更有深度、更高质量的内容。

比如,有历史博主为了还原一场古代战争,实地走访古战场所在地,通过考察地形、模拟地图,推演战争过程,历时几个月精心制作讲解视频;有的文化博主积极联系专家学者,对自己的观点和内容进行把关和修正。这些都是值得肯定的严谨态度。

对公众而言,应保持独立思考能力,对文化博主少点“滤镜”。文化博主不代表绝对的专业权威,他们分享的知识与观点未必完全正确,仅仅几分钟的短视频,也不应被视为“黄金宝典”,更适合当一种文化导读、文艺导览,要真正地汲取文化营养,还需静下心来深度阅读、细嚼慢咽。

与此同时,不可否认的是,在文化传承发展方面,一些文化博主确实能够发挥出独特作用。不应因某个博主一时的失误,就决然地全盘否定其所作的积极贡献,甚至抹杀文化博主整个群体存在的价值,而应多一点理性探讨,少一点口诛笔伐。

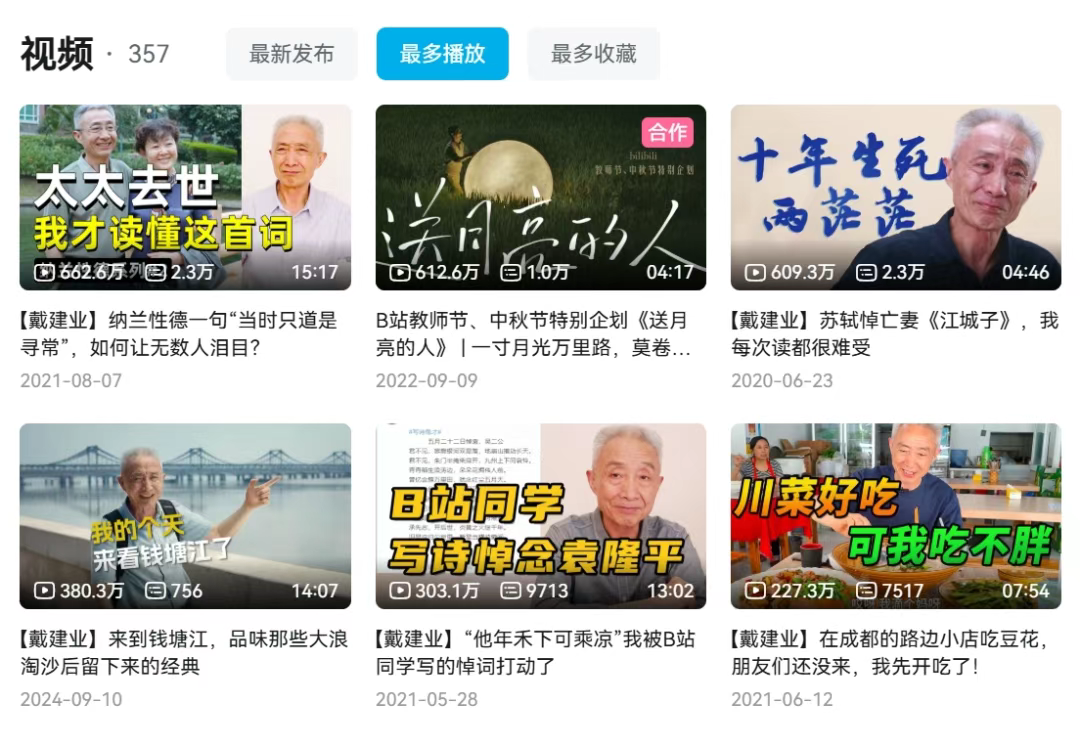

戴建业老师在B站分享的内容受到网友欢迎 图源:bilibili网站截图

期待更多“专业选手”加入,到台前来“晒一晒”。近年来,越来越多的教授学者、具有专业资历的从业者,凭借深厚的专业底蕴和独特的表达风格,在互联网平台上崭露头角,成为备受大众追捧的文化博主。比如,研究古代文学的戴建业老师在B站开设古典文学课,以幽默风趣的语言解读历史名人,圈粉年轻人;北大教授戴锦华在社交平台上“云”导赏经典电影作品,让年轻影迷们感受到光影艺术背后的社会百态、人生百味。

正如有人说,“文化传播不是一场博眼球的表演”,文化网红要实现长红,关键在于诚意足不足、积淀深不深。没文化迟早会暴露,有才华自然流露,时间将检验一切。在众声喧哗的时代,只有真正尊重文化、理解文化的人,方能点亮大众心中的“精神灯火”。