从“坠落者”到“攀登者”,他们在轮椅上丈量生命的高度

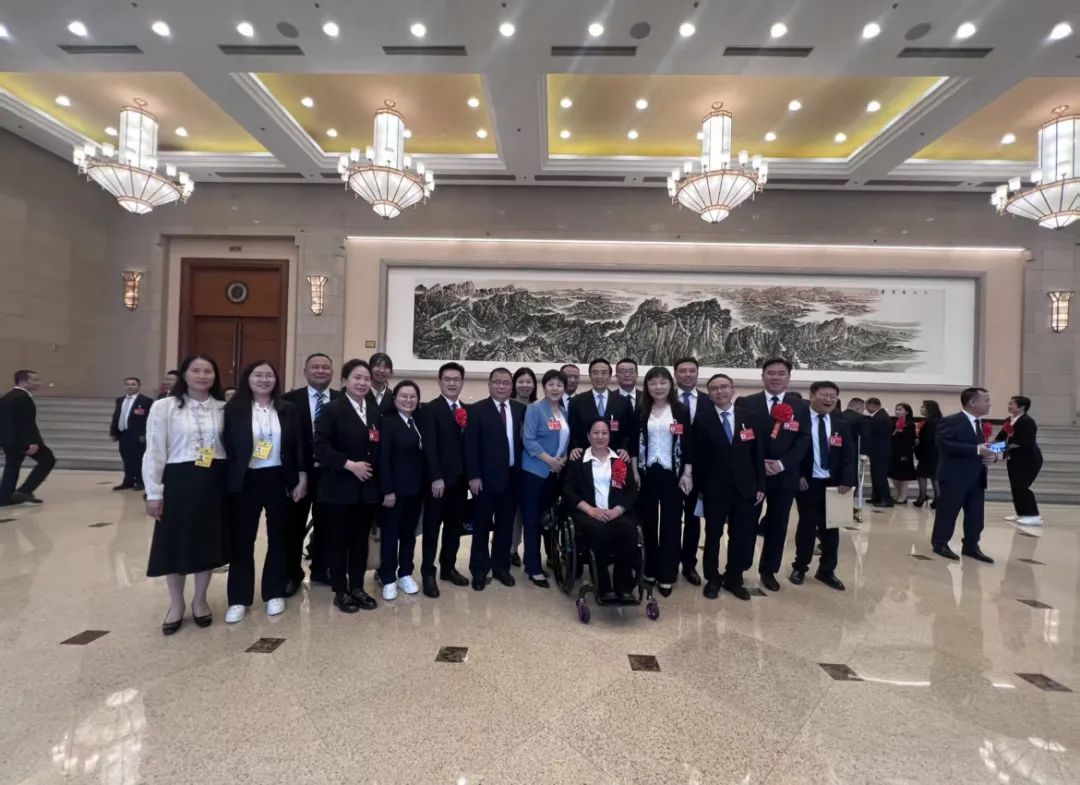

题图 | 王乐秋获评全国自强模范

5月16日,第七次全国自强模范暨助残先进表彰大会在京召开。在大会表彰的200名“全国自强模范”中,就有江西乐秋康复中心主任王乐秋。

“又是一个沉甸甸的荣誉!”颁奖典礼一结束,王乐秋兴奋地对记者说,“我要把这份喜悦带给伤友,鼓励大家乐观面对生活,珍惜每一天。”当天,她在朋友圈分享了一张受表彰后的留影,配文写道“荣誉属于每一个坚强的我们”。

尽管已是第三次步入人民大会堂,王乐秋仍不禁感慨,一路走来,有太多的泪水,太多的感动,归结起来就是一句话:一心向阳,乐观坚强。

截瘫30多年,9次大手术、1次恶性肿瘤、永久性神经伤痛、被3000多位伤友亲切地叫作“秋姐”……初夏的北京,阳光洒在王乐秋的脸上。那一刻,所有的泪水、坚强、欢乐与荣誉,都化作珍贵的记忆。

中国残联主席和江西代表团合影。

“自己淋过雨,所以想替别人撑伞”

在王乐秋出发去北京接受表彰前,记者专门到南昌市脊髓损伤者“希望之家”探访。

在南昌贤士一路一处居民楼深处,“江西乐秋康复中心 南昌希望之家”的牌子并不显眼,几名伤友在门口正进行康复训练。看到记者走来,王乐秋从轮椅上站起来握了握手又坐下,指着身后的乐秋康复中心说:“这就是我们共同的家。”

走进康复中心,左侧壁橱内摆满了各式各样的荣誉证书和奖章,大大小小的奖项有115个之多。王乐秋笑称:“这既是社会各界的肯定与鼓励,也是我们抗争命运的见证。”

墙上,一张王乐秋年轻时的照片格外抢眼。照片中她穿着高跟鞋,身材高挑,青春靓丽。看着老照片,王乐秋久久不能回神,那些痛苦的回忆再度翻涌。

1971年8月,王乐秋出生于浙江乐清的一个农民家庭。17岁时,她跟着姐姐、姐夫到南昌做电器批发生意,经过几年的打拼,创业小有成就的她在南昌结婚生子。

然而,天有不测风云。1993年7月,回乐清探亲的王乐秋不慎从家中三楼跌落,造成脑外伤、肝脾破裂、脊椎粉碎性骨折,生命一度垂危。后经全力抢救,虽保住了性命,可还是被医生宣判“终身瘫痪”。那年,她才22岁。

那几年,王乐秋先后做了9次大手术,缝了180多针。她克服剧痛,用绳子吊着训练翻身,摸着墙壁练习走路。在漫长的康复训练过程中,她慢慢能做到生活自理,后来甚至还学会了游泳、骑自行车和摩托车。

在治疗的日子里,王乐秋结识了许多和她有同样遭遇的伤友,也深深体会到截瘫人的辛酸苦楚。重获新生后,她回南昌继续经商,同时萌生了帮助更多脊髓损伤者的想法。

1999年,她用经商积攒下来的几十万元创办了江西省首家民办外伤性截瘫康复中心,这在当时也是全国首家由截瘫者创办的截瘫康复中心。从那时起,王乐秋一边经商挣钱补贴康复中心的运转,一边接收更多伤友加入。

开办至今,康复中心累计接待了3000多名来自全国各地的截瘫患者和家属,帮助了500余名截瘫伤友进行康复训练。在王乐秋的倡导下和省残联的支持下,如今,24家脊髓损伤者“希望之家”遍布全省,成为江西脊髓损伤患者共同的“家”。

康复中心的伤友在美丽工坊学习绘画。

“肢体瘫痪,心灵不能瘫痪”

中国肢协脊髓损伤者委员会副主任、全国三八红旗手、南昌温州商会荣誉会长……尽管荣誉载身,但王乐秋最看重的身份,还是乐秋康复中心负责人;最爱的称呼,还是人们叫她“秋姐”。

贤士一路的这处“希望之家”,是伤友们口中的“总部”,还有二部、三部和四部,说是分部,其实就是王乐秋自家仓库、储藏间。

“三部摆了7张床位,供大家免费住宿,二部和四部主要是训练场地。”王乐秋说。这些年,每当有伤友来南昌就医或到此参加培训,她就会安排大家在分部免费住宿。

脊髓损伤大多由车祸引发,从四肢健全到截瘫在床,巨大的落差常常让他们陷入自我否定。王乐秋深知,他们虽然身在家中,但心灵长期漂泊无依,需要有一个“大家庭”,需要集体的温暖。

康复中心建起来的第二年,王乐秋就住了进来,这里既是她的办公场地,也是她生活起居的地方。从只有她一人到如今的数百人,这些年,她见证了这里越来越热闹,见证了队伍越来越壮大,也见证了伤友们可喜的变化。

王乐秋向伤友传授康复知识。

“她叫付淑珍,前几天还来了,现在能站起来走两步了。刚到康复中心的时候总是一声不吭,半天也没有一句话,谁能想到她现在在做快递客服呢。”翻看着手机里的照片和视频,王乐秋一下子打开了话匣子。

很多人不知道,脊髓损伤是重度肢体残障群体中最痛苦的群体之一,患者不仅需乘坐轮椅,还会大小便失禁,极易引发如泌尿系统并发症等严重问题。

怎么从轮椅翻到床上,怎么上厕所,怎么换尿不湿,这些现实问题不但棘手,很多人甚至难以启齿。王乐秋深知伤友的痛处,“在这里,大家都坐在轮椅上,我们一样‘高’,可以打开心扉,互帮互助。”

由于行动不便,很多外地伤友无法到康复中心参加训练。几年前,王乐秋团队牵头建立了江西SCI(脊髓损伤)工作群,如今群里有490多人,大家每天在群内分享训练视频和生活感悟。王乐秋相信,通过“一棵树摇动一棵树,一朵云推动一朵云”的方式,可以让更多人敞开心扉,找回快乐。

采访当天,恰逢团队核心成员谢俊武创造轮椅前轮划行最远距离吉尼斯世界纪录十三周年纪念日。几十名伤友齐聚康复中心,在大厅内摆了2大桌,大家在一起吃饭、喝酒,像过节一样热闹。

这样的聚会,“希望之家”隔三岔五就会组织。去年除夕夜,30多个伤友在这里吃了一餐丰盛的年夜饭。王乐秋笑着说,家里也有年夜饭,但还是愿意来这儿过年,大家在一起开开心心的,这里就是另一个“家”。

令王乐秋欣慰的是,多年来,康复中心不仅走出了1个残奥会冠军、2个省级自强模范,还促成了多对伤友走入婚姻的殿堂,开启新的人生。

让更多“隐形人”成为“社会人”

脊髓损伤患者因长期乘坐轮椅,常伴有压疮、肌肉萎缩等并发症,无论是在家里还是在社会,都是一个“隐形人”,很多人还有抑郁经历。

对他们来说,从“隐形人”到“社会人”,是一条艰难的跨越之路。王乐秋说:“我希望把康复中心定义为从医院到社会的驿站,而重塑信心,重新发掘自身价值,是帮助他们迈向社会的第一步。”

去年11月,在全国肢残人轮椅马拉松开幕式上,首个节目就是由乐秋轮椅舞蹈队带去的轮椅舞,20多位脊髓损伤患者组成的轮椅舞团燃爆全场,视频当天刷爆朋友圈。

今年3月,团队成员梁飞带领50多名乐跑团员参加九江半程马拉松的角逐,最终顺利完成比赛。梁飞的微信昵称为“轮行天下”,26岁那年,他因车祸落下终身残疾,曾抑郁宅家10年。如今,他找到了自己追寻的“那束光”。

南昌轮椅乐跑团成员参加马拉松比赛。

“现在我们可以像正常人一样跑步、跳舞,甚至登山,我们也能够被阳光照耀,”梁飞的手机里,有一张中国城市旅行打卡地图,“目前已经去过10多个省市,希望有朝一日,足迹能把地图全部点亮。”

2003年以来,王乐秋连续两届当选省人大代表。期间,她先后就残疾人就业、残疾人子女减免学杂费用等问题积极建言,为伤友争取福利政策。多年来,她利用自己在商界的资源,动员各类捐款捐物数百万元。

无障碍的出行环境,关乎残疾人的幸福感。王乐秋发现,城市里很多自行车、电动车违规停放,阻碍了残疾人正常通行。这几年,王乐秋牵头组建了一支无障碍督导队,遇到违规停车便掏出一张便笺纸贴在车身上,提醒车主注意规范停车,以此督促共建文明交通。

如今,乐秋助残服务队、乐秋轮椅舞蹈队、“希望之家”无障碍督导队、户外轮椅技巧训练团……一个个团队,联结成一支支力量,各自舒展独特的生命姿态。

距离康复中心不远处,有一间面积不大的美丽工坊,陈列架上摆满了伤友们自己制作的鞋垫、手工花、团扇、刺绣等手工艺品。闲暇时,伤友们会聚在工坊里,打打非洲鼓,学习手工技艺,做些手工活贴补家用。

从康复训练到生活重塑,再到职业重建,乐秋康复中心“其乐融融、快乐无穷”的氛围感染着来到这里的每一个人。“未来,我们还盼望着一起训练,一起养老呢!”王乐秋说。

作者 | 李宝华 李梦玉