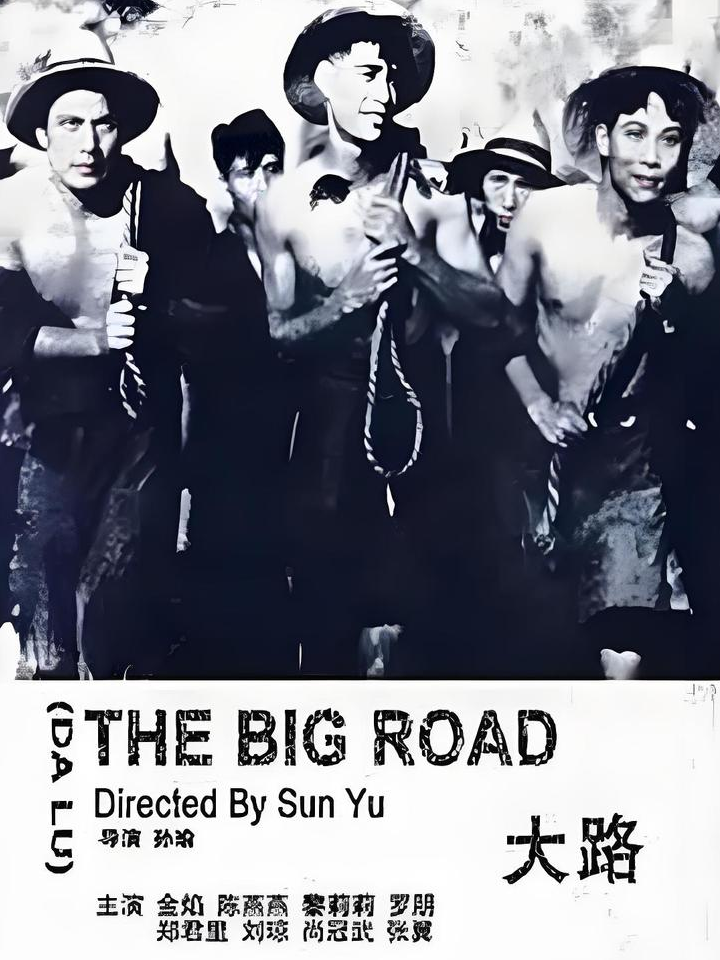

文艺评论|《大路》:抗战救国的诗意现实主义力作

沈 鲁

2025年是中国电影诞生120周年,是抗战胜利80周年,也是电影《大路》(1935)公映90周年,还是影片编剧与导演孙瑜125周年诞辰以及《大路》电影歌曲的作曲聂耳逝世90周年。这部于1935年上映的20世纪30年代左翼电影运动的杰作,诞生在民族危亡与社会离乱的动荡岁月。其时,阶级矛盾深重,民族矛盾尖锐,日本帝国主义狼子野心,继东北沦陷,华北危急、平津危急的呼号声也不绝于耳。中国共产党在20世纪30年代广泛动员与深入开展了一系列具有左翼思潮意味的文艺运动,电影以其强大的传播力与影响力更成为左翼文艺运动的阵地。

早期中国电影的重要拓荒人与探索者孙瑜受到《论高尔基的革命浪漫主义》一文的启发,开始探索革命浪漫主义的创作方法,认为这种创作方法是客观地、现实主义地从现实的生活基础出发,是积极而又乐观自信的,它对未来的理想不是所谓“消极的小资产阶级的幻想或空想”。影片《大路》即是孙瑜的革命浪漫主义的代表作。

电影《大路》讲述了一群朝气蓬勃的年轻人,为建设军事公路与敌人斗智斗勇的故事。在电影的结尾,被敌军扫射身亡的年轻建筑工人们的灵魂又站了起来,一同高歌继续向前。孙瑜认为这部影片展现的就是“弱小民族的国土不断地被强者蚕食鲸吞着。进逼中的铁蹄和炮火必然引发了全体民众抵抗自救的呼号”。当时的民众也评价《大路》:“就是在帝国主义的炸弹下,在生命线最后的喘息,他们所遗留给我们的,依然是一个天真的微笑。”电影上映后,“舆论极佳,日日客满,观众之踊跃,实为从来所未有”。

《大路》是现实主义的。该片始终交织着以青年筑路工人为主体的工人阶级与资方的阶级斗争,有意强化了青年工人群体在内地筑造公路的进步性。同时,影片为绕过对日本帝国主义侵略行径采取退让与绥靖态度的国民党政府的电影审查,含蓄地以“敌国”暗喻“日本侵略者”,从而直面抗战的艰辛与坚忍。所谓“大路”,正是一条抗日救国的大路。这条“大路”充满着筑造的艰辛,也满溢着筑路者深沉的乐观与无畏,激发了观众的抗日热忱,也唤起了民众的救亡意识。

《大路》有着充满诗意的创造。影片常常以具象的视觉造型带着社会写实的观念,营造出筑路工人的现实困境。而这种银幕上的“困境”非但不会消解民众的斗争勇气,反而升华了团结抗争的思想意蕴。孙瑜不断借助于筑路工人雕塑般的“身体造像”,赋予“劳动光荣”与“劳工神圣”观念的视觉冲击力。无论是汗流浃背的“身体”,还是被鞭打的“身体”,或是阳光下挥锤击打路桩的“身体”,都充满了青春生命的肉体温度与冷酷逼仄现实之间的对峙,在视觉上充满了诗意的悲壮感与人物的崇高感。

《大路》里的主角金哥由金焰饰演。在这部电影里以及在同期更多的左翼电影作品里,金焰的银幕形象都是健康青春富有朝气的,其时有评论:“他具有着现代青年的灵魂而充满了刚毅有为的精神为影界做工”。因而,连同《大路》在内,金焰在影片中所饰演的人物常常在政治立场和政治动机上象征着理想、奋斗与革新,从而成为左翼电影银幕上“新阶级”与“新希望”的形象代言。从这个角度看《大路》结尾“金哥”们的牺牲,会发现“女性的跪地与拭血”“亡灵的起死与复生”都完成了诗意现实主义的高潮。死亡成了意志的叩问,毁灭成了光明的颂歌,作为本片编导的孙瑜,终究以大胆的象征隐喻实现了他银幕诗篇里对苦难所孕育的民族生命力的礼赞。筑路难,行路亦难,而国族团结与民众联合的伟力永不消逝。影片即将结束之际,敌机扫射宣告了最危急时刻的猝然来临,影片编导仿佛透过银幕在问:“这四万万国族同胞是否准备好了奋力一战,于牺牲中成就民族的新生?”九十年以降,这银幕之问依旧充满不朽的召唤力。

《大路》的诗意现实主义风格还有一个重要体现,就是影片里的歌曲。该片的歌曲很多,而最为澎湃的旋律莫过于《开路先锋》与《大路歌》。这两首后来唱响了一个时代的主旋律,作曲都是当时年轻的聂耳。导演孙瑜亲自为《大路歌》填词,而《开路先锋》的词作者孙师毅出生于南昌,是当时出色的左翼文化战士。1935年可谓是孙师毅的丰收年,这一年《大路》里的《开路先锋》迅速流行起来,这一年由孙师毅编剧、左翼电影阵营的巨匠蔡楚生执导、阮玲玉主演的《新女性》上映,好评如潮。

无论是《开路先锋》,还是《大路歌》词曲皆铿锵深沉,粗粝雄浑,节奏鲜明,易识好记。这两首影片中的“主旋律”既是对社会写实的诗情配合,也是升华苦难的理想召唤。这是全民族全面抗战即将到来之际的战斗集结号。号角嘹亮,一条在现实斗争中磨砺前行、无限延伸的“大路”必将导引着人们奔向光明。电影《大路》连同它动人的歌曲与昂扬的诗意,在中国抗战电影史上树立了一座富于创造性的不朽艺术丰碑。影片拉开了20世纪30年代沉重的社会现实帷幕,不回避不苟且,不煽情不造作,以诗意之光照亮曲折前行的奋斗抗争之路,为那个年代乃至后来无数的历史转折留下了一个民族可以不断重温的铿锵之歌。