《本草纲目》:凝聚祖孙三代心血的科学丰碑

下文经AI润色

《本草纲目》,这部闪耀着智慧光芒的医学宝典,在世界科学史上留下了浓墨重彩的一笔。英国著名科学史家李约瑟盛赞其为“明代最伟大的科学成就”,鲁迅先生也对它青睐有加,称其“含有丰富的宝藏”“是极可宝贵的”,并将其列为“必读书目”,郭沫若先生更是认为它“集中国药学之大成”,足见这部著作的卓越不凡。

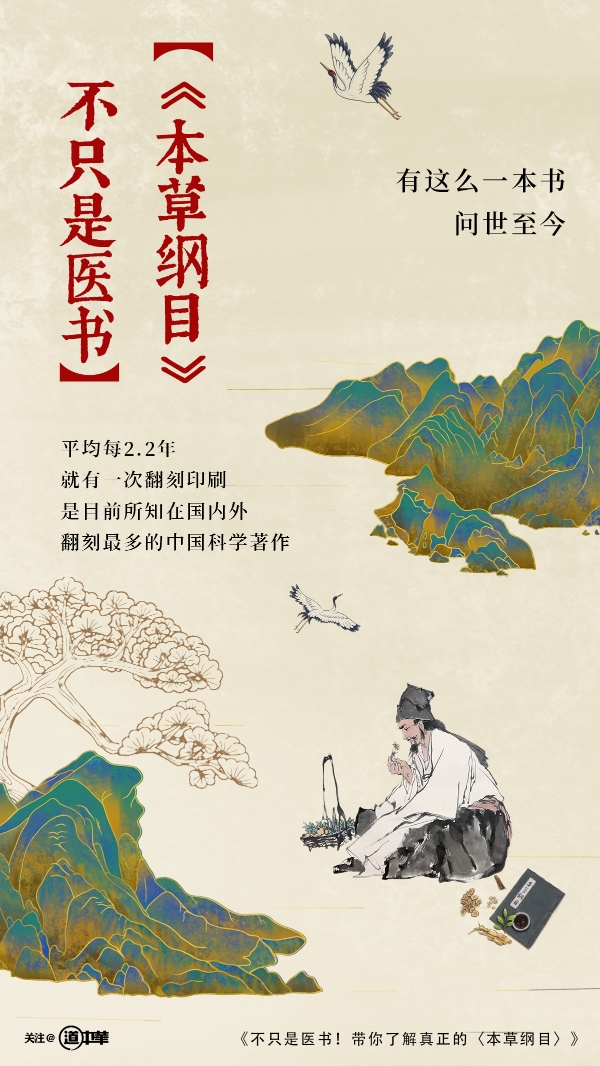

《本草纲目》犹如一座巍峨的丰碑,集明朝之前本草学之大成,是中医药学发展史上的一座高峰。2011 年,它成功入选联合国教科文组织《世界记忆名录》,其珍贵价值得到了全世界的认可与珍视。

这部伟大著作的作者李时珍,出生于明代蕲州城(今湖北省蕲春县蕲州镇),1518 年,他降临于这个世代行医的家庭。自幼,李时珍便对医药展现出浓厚的兴趣,仿佛医药就是他命中注定的追求。十四岁时,他凭借自身的聪慧考中秀才,然而,在后续的三次乡试中,命运似乎有意考验他,他均落第而归。但这并未挫败他,反而让他更加坚定地立下随父学医的志向。从此,他一头扎进书海,博览群书,刻苦钻研古人的医药著作,如同在知识的宝藏中不断探寻珍宝;同时,他又勇于实践,敢于突破传统的束缚,大胆创新,就像一位无畏的开拓者,在医学的领域里披荆斩棘。很快,他便成了一名技术精湛、备受赞誉的医生。

那么,李时珍究竟为何要耗费心力编纂《本草纲目》呢?这部医学巨著相较于前代又有着哪些独特而珍贵的价值?它为何能够在世界范围内产生如此广泛而深远的影响呢?这一系列问题,犹如层层迷雾,吸引着我们去揭开它神秘的面纱。

在长期的医疗实践过程中,李时珍敏锐地察觉到,自宋代编成《证类本草》之后,本草学的发展仿佛陷入了停滞的泥沼,原有本草书中不仅谬误之处不少,而且存在着偏激守旧的弊病,对民间药方也极为轻视。这些问题就像一道道阻碍医学进步的沟壑,让李时珍深感忧虑。于是,他毅然决然地肩负起历史赋予的使命,决心对本草书进行一次全面而深入的整理与补充,为中医药学的发展开辟新的道路。

李时珍以自己的字“东璧”为堂号,创立了东璧堂,在这里坐堂行医,同时全身心地致力于对药物的考察研究。一个偶然的契机,他受到“以纲挈目”“纲举目张”编辑方法的启发,如同在黑暗中寻得了一盏明灯,他决定以此种体例开始编撰本草书,并将其命名为《本草纲目》。

为了解决编撰过程中遇到的诸多疑难问题,李时珍不辞辛劳,深入实地考察,他的足迹犹如点点繁星,遍及今湖北、河北、河南、江西、安徽、江苏等地。每到一处,他都虚心地向农民、渔人、车夫、樵夫、捕蛇者等各行各业的人请教学习,宛如一位谦逊的求知者,不放过任何一个获取知识的机会。通过与这些人的交流,他详细地了解药物的生长习性、分布情况,收集到了大量珍贵的标本和民间单方,为《本草纲目》的撰写积累了丰富而详实的资料。

历经 27 年的漫长岁月,三易其稿,李时珍终于在 1578 年完成了这部长达 190 余万字的鸿篇巨著。值得一提的是,在这个伟大的创作过程中,李时珍的 4 个儿子和 6 个孙子中的 4 个,以及他的徒弟都积极参与到《本草纲目》的编撰与出版工作中。祖孙三代、徒子徒孙齐心协力,共同完成如此规模宏大的科学巨著的编写工作,这在世界科学史上都堪称独一无二的佳话。

《本草纲目》全书共五十二卷,宛如一座药物的宝库,收录药物达 1892 种之多,对药物的名称、历史渊源、形态特征、鉴别方法、采集技巧、加工工艺以及功效等方面进行了系统而详尽的记载,还附方 11096 首,为后世的医学实践提供了丰富的参考依据。此外,《本草纲目》还附有插图 2 卷,载图 1109 幅,这些插图将植物的特征、动物的神态、矿物的纹理等绘制得栩栩如生、准确清晰,仿佛将大自然的万物生动地呈现在读者眼前。

《本草纲目》最大的贡献之一,在于它创新性地构建了本草分类体系,勇敢地打破了《神农本草经》按上、中、下三品分类的传统方法,提出了“析族分类,振纲分目”的植物分类系统,如同为中医药学的发展注入了一股全新的活力。不仅如此,《本草纲目》还广泛收载了各种矿物,不仅深入考察其药用价值,还对其产地、开采方式、探测方法,甚至冶炼工艺都有着详细的记载,这些内容对现代矿物学、地质学的研究都具有举足轻重的参考价值。可以毫不夸张地说,《本草纲目》不仅仅是一部集大成的本草学著作,更是一部涵盖多领域知识的自然科学巨著,它犹如一颗璀璨的明珠,在历史的长河中熠熠生辉,照亮了人类探索自然与医学的道路。 #道中华# #山海相拥民族风# #笨鸟有话说# #AI创作大赛#