江西铁路,卧虎藏龙!这群铁路人,全是文坛“扫地僧”

文/江西日报全媒体记者杜金存

▲列车与站台,人间悲欢离合见证者。杜金存摄

不要怀疑,当你登上赣鄱大地的列车,那些穿着制服为你服务的职工,或许就是作家与诗人。

钢轨犹如大地的琴弦,轮轴合着时代的节拍滚滚向前。车轮与钢轨碰撞出的不仅是铿锵的交响乐,更有无数旅客与铁路职工关于奋斗、奉献与梦想的故事在延伸。

铁路题材或铁路作者,在泛工业化的时代语境里,呈现出硬核与温情的双重精神特质,格调鲜明。

滚烫的人间烟火与文学热情

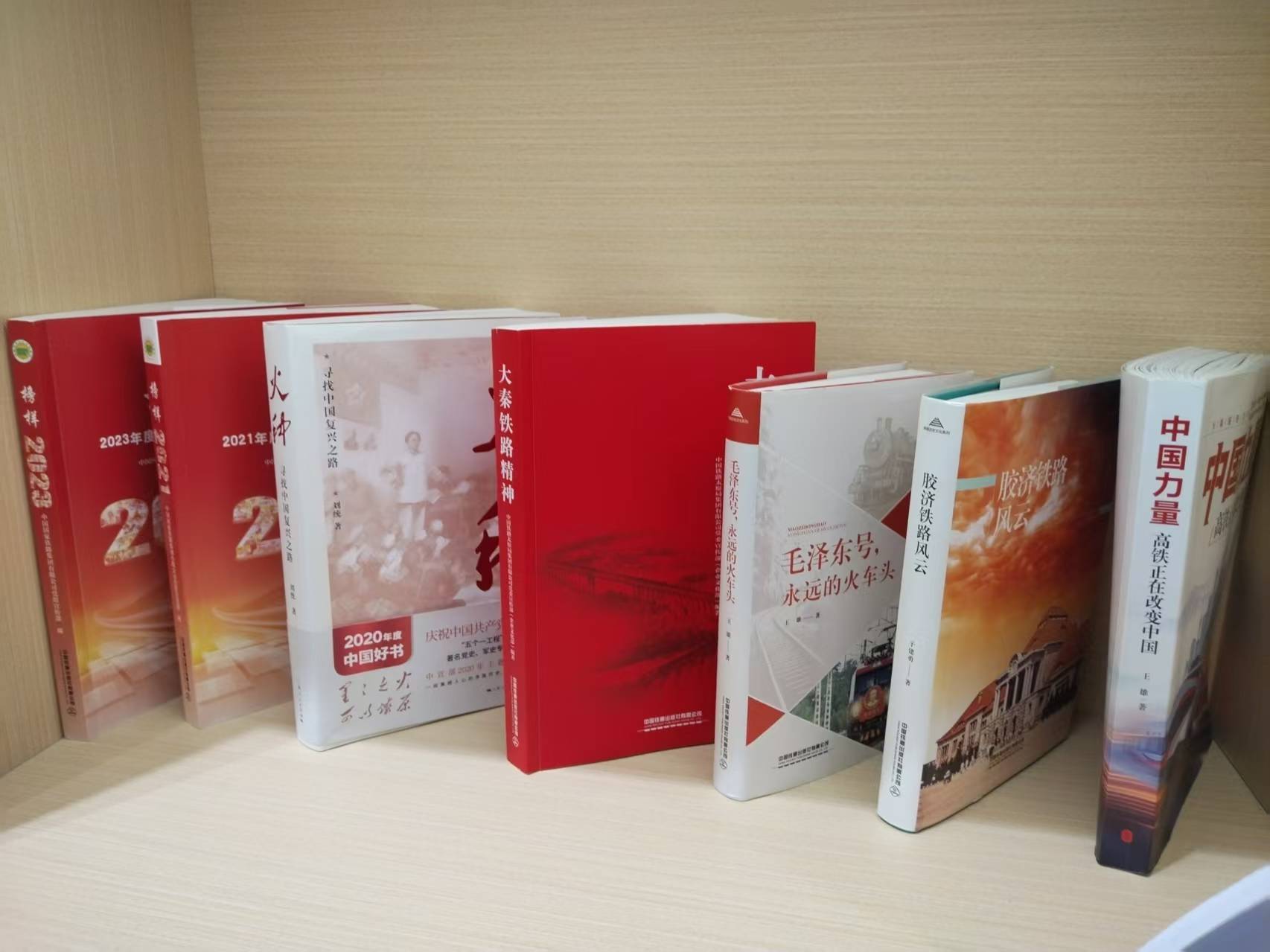

▲南昌西站孺子书房摆放的铁路文学作品等供旅客免费借阅。杜金存摄

略带寒意的秋天,站在南昌西站站台,但见一辆辆高铁缓缓进站后又提速呼啸而去。年岁已大的旅客有关绿皮火车的记忆渐行渐远。江西铁路百年以来波澜壮阔的发展史,激发了无数作家的创作热情。记者细读纪实报告文学《百年南铁》,深刻感受到铁路人的艰难与豪情。

从最早的株萍铁路,到现在四通八达的高铁网,给了文学创作不尽的遐想空间。“铁路的发展本身就是国家现代化的缩影。铁路文学常常与重大历史事件紧密相连,比如建国初期的铁路建设、改革开放后的铁路发展等,因此作品带有浓厚的时代色彩。”中铁南昌局党委宣传部部长曾方平说。

养路工弯腰检修钢轨的身影以及粗糙掌心磨出的老茧、暴雨中扛着工具奔跑的身影、列车启动时挥别的手臂、货场里此起彼伏的吆喝,沿线小站值班员日复一日的坚守。这些寻常瞬间,带着最鲜活的人间烟火,直白却滚烫,朴素却动人。

除了宏大叙事,更多的作品关注的是人间烟火与侠骨柔情。载满故事的流动车厢,给了铁路书写取之不尽用之不竭的素材与灵感。

马兆印的人生,是被铁路与诗歌双线缠绕的一生。19岁的他,当火车司机的梦想破灭后,成了一名线路工,从此也与铁路文学结下了一辈子的缘分。枕木上的汗水与钢轨间的尘土是马兆印对线路工的最深记忆。有一天,他无意中看到一本由舒婷写的《双桅船》,爱不释手,反复阅读多遍。文学的种子在他心中悄然萌芽,“原来文字能这样写生活的滋味”。从此,他对诗歌创作痴迷不已。白天他和工友们一起在铁轨上奔波,排查线路上的隐患;夜晚就把火车站的嘈杂、汽笛声的悠远、工友们的笑声,一股脑地倾诉到稿纸上。

2010年鹰厦线的那场暴雨,成了他文学创作的巅峰时刻。山体滑坡让钢轨悬空。一天深夜,他路过抢险现场,看见工友们或靠在树上,或躺在地上,在雨水中睡得香甜。那布满泥浆的工装、疲惫的脸庞,在夜色里像一尊尊沉默的雕像。眼前的一切让他感动之余诗兴大发。他立刻掏出手电筒和笔,在烟盒上写下:“当我说出鹰厦线这群勇士的时候/雨就停了/雨水洗亮的钢轨/在远方闪了一下/融进更远的黑云里”。

在马兆印的诗里,铁路是各种富有生命力的象征。枕木是“琴键”,火车驶过便是“跳动的青春乐章”;钢轨是“骨骼”,连接着南北的烟火人间;就连线路工粗糙的手掌,都藏着“金属的品质”。他的诗中有工友的喜怒哀乐,也有铁路的时代变迁,钢轨的坚硬与生命的温度已悄然融入他的作品。

彭文斌的文学之路,则藏在“行走”的脚步里。数十年的铁路工作经历,让他对自然沃野情有独钟。铁路沿线的村落、道口的老闸工经常见诸他的笔端,他的作品有铁轨与生活交织的烟火气,恰是最接地气的人间滋味。

彭文斌创作成果颇丰,已出版《纯粹风景》《惊尘疏影》《沿着铁路出发》等10余部作品集,涵盖散文、报告文学等多种体裁,其报告文学《辙印》通过三名列车员的春运故事,透视出中国铁路的变迁与发展,平凡中见深刻,展现出深厚的文学功底和对社会现实的敏锐洞察。“每天沿着铁轨走十几公里,手里的榔头敲过每一根枕木,耳朵听着钢轨的声响,像熟悉自己的心跳。”其散文作品文风平实,展现着铁路人最动人的生命力量。入木三分的描写,来自他常年扎根一线的倾听与行走。其目光所至,或是晨光里的钢轨泛着微光,或是暮色中的站台挤满归人。这些经历,让他的作品既有工业的硬朗,又有人间的柔软。

谢春明在九江铁路部门工作,以水笔为名,多年来活跃于诗坛。修过火车,也开过火车,丰富的铁路从业经历成了他创作的灵感,其诗歌语言朴实,有对现实生活的冷峻批判。

一个有趣的现象是,铁路相关题材创作者中,诗人较多。

在谢春明看来,铁路网络纵横交错,连接城市与乡村,穿越高山与大河,这种空间上的跨越性为诗歌创作提供了广阔的想象空间——恰是这份跨越,让铁路的“俗”事与诗意的“雅”情,能在诗句里自然交融。火车驾驶室里的仪表盘、窗外掠过的风景、铁轨延伸的远方,都成了他诗歌的底色。他写铁路,另辟蹊径,写“病火车”的沧桑——“零件在呻吟,却依旧往前奔”;“汽笛是呐喊,钢轨是脊梁”,在诗歌《我只跟自己对话》中,他把驾驶室变成“孤独的战场”。

“铁路教会我坚韧”,这份坚韧,最终化作他笔端的力量,让他的诗歌既有工业的质感,又有生命的厚度。“父亲希望身边坐着一个人,大多数病人,都希望病房通宵亮灯”,短短几行诗句,道尽了铁路人的奉献精神和对家人的愧疚。

在谢春明眼中,籍贯为金溪县的蔡宗周更是一名情系铁路职工的“铁路诗人”,四十多年的铁路工作经历,使其作品深深植根于铁路生活,其诗歌、散文大都反映了铁路沿线的人情风物和铁路工人的精神世界。从调车长到专业作家的刘玉顺,则在南昌铁路局多个岗位历练,自1978年开始发表作品,笔下全是身边师傅、同事的故事。他著有长篇小说《天祭》等作品。长篇报告文学《华东大决战》展现了铁路建设者们面临复杂的地形、艰苦的施工条件等重重困难,却凭借着顽强的意志和专业的技能,克服了一个又一个难关,作品在展现宏大历史场景的同时,也展现了建设者对家庭和生活的热爱,充满了人文关怀。在曾获江西《谷雨》文学奖、中国铁路第六届文学奖的作家严丽霞看来:“铁路文学的美,就在于它又硬核又温情。”

新一代年轻作家也正崭露头角。2017年,杨蒲英从学校毕业后来到赣州工务段,干过桥梁工、物资管理等工作。其工作之余坚持写作,2019年,她出版了新书《尘埃落定春暖花开》。

▲南昌东站孺子书房。任鹏摄

硬核与温情:独树一帜的精神特质

最鲜明的特质,莫过于那股“硬核里藏温情”的劲儿。老中青三代作家,虽创作风格各异,却都在文字里烙下了铁路的印记——既有钢铁的硬度,又有人性的温度;既有工业的冷峻,又有生活的烟火,构成了钢轨上文学交响曲中最独特的精神图腾。

中年诗人谢春明,把“硬核与温情”揉进了诗句。他的《遗情书》是写给身患重症的妻子的组诗,其中却不乏铁路的意象:“我像一列失控的火车,在你的生命里狂奔,却终究要到站。”这份爱情里的挣扎与坚守,恰如铁路人对岗位的执着——硬核的是“失控也要往前奔”的韧性,温情的是“舍不得到站”的眷恋。对在铁路上做工的民工李辉强带着患病的幼儿求医,他用最简单的文字,写出深沉的父爱,还有无奈与心酸:“入夜,他把儿子送到华山医院/儿啊,夜里别怕/有人要你,那就是你的造化/能活下来,也不要来找我/记住,谁给你治病/谁就是你爹”。在谢春明看来,铁路不仅是运输的动脉,更是连接人间悲欢的纽带。

青年一代的创作者,则在传承中创新,让“硬核与温情”有了新的表达。南昌车站职工陆瑶通过漫画形式记录铁路生活。她还将中华传统文化元素融入漫画创作,实现了文化传承与创新;鹰潭机务段的机车钳工谢伟锋,创作了一系列反映江西发展与铁路变迁的文章,其作品既有宏观视野又富人文关怀。《穿山越海高铁情》一文在中央级网站首发后引发全网关注,转评赞量突破百万。

从铁路出发:文学疆域的无限延伸

江西的铁路作家们,从不是“铁路”二字所能限定的。刘华、彭学军等名家,以铁路为起点,把文学的触角伸向更广阔的天地。他们从铁路出发,走向了更宏大的时代叙事,更幽深的人性探索。

刘华的《车头爹车厢娘》,是一部缅怀中国铁路蒸汽机时代的长篇小说,一部从铁路出发的生命史诗。小说讲述了从抗日战争中沿着铁路走出来的枣庄奶奶和她的子孙们的故事。枣庄奶奶的一生见证了铁路飞腾的时代和铁路工人建设国家的历史,他们为铁路而生,为铁路而死,追随铁路走向四面八方,因铁路而迸发出生命的激情,是中国铁路史和中国工业化历史的建设者。小说以合欢这座火车拉来的城市为背景,将铁路工人的生活与时代事件相结合,展现了铁路工人的生活史和心灵史。此外,小说还充满了浓郁的诗意,引用了许多童谣,对刺绣、剪纸等传统手工艺进行了描写,使作品既有硬核的铁路文化元素,又有温情的人文关怀。

铁路于刘华而言,是“精神原乡”——它不仅是故事的背景,更是人性的试金石。小说里的铁路人,在火车的呼啸与汽笛的长鸣中,直面死亡与离别,却始终坚守着善良与坚韧。这份从铁路人身上提炼出的精神,成了刘华后来创作的底色,其作品字里行间都藏着“对生命的敬畏、对人性的悲悯”。

彭学军的儿童文学创作,同样带着“铁路的印记”。她的《森林里的小火车》,以赣南森林铁路为背景,写少年罗恩在废弃的铁轨间探险,揭开一段尘封的铁路往事。小说里的小火车,是“童年的梦想”,是“历史的见证”,更是“成长的隐喻”。彭学军没有刻意渲染铁路的工业属性,而是把铁路变成了儿童视角下的“魔法世界”:废弃的车厢里藏着秘密,生锈的铁轨连接着过去与现在。可在这份童真与浪漫背后,藏着她对铁路的深情——铁路不仅是运输工具,更是承载记忆、连接情感的纽带。

从《森林里的小火车》出发,彭学军后来的作品,始终带着“对过往的珍视、对成长的关怀”,而这份创作内核,恰是从铁路文学中汲取的养分。铁路教会她“连接”——连接过去与现在,连接个体与时代,连接坚硬的工业与柔软的童心,这份“连接”,成了她文学创作一以贯之的精神。

谢春明的创作,也在“从铁路出发”的路上不断拓展。他早期的诗歌多聚焦铁路生活,可后来的《黄金战船》,却从一条鱼缸里的红色丝足鲈鱼入手,探讨“孤独”这一人类共同的命题。诗里的鱼,像极了现代社会里的人,“孤独地游弋,却渴望连接”,而这份对“孤独与连接”的思考,恰来自他对铁路的观察——火车连接着城市与乡村,却也让每个乘客在流动中感受孤独;铁路人坚守岗位,却也在沉默中藏着对温情的渴望。从铁路到众生,从个体到时代,谢春明的文学疆域不断拓宽,可那份“关注现实、体察人性”的初心,始终没变,而这初心,正是铁路文学赋予他的。

▲职工业余时间在九桥书房内阅读铁路文学作品。黄旸摄

钢轨上的文脉:传承与新生

中铁南昌局党委宣传部部长曾方平介绍,中铁南昌局35岁以下青年员工占比达四成,青年人正处成长关键期,更需借文学之力陶冶情操、浸润心灵,为职业发展与精神世界注入养分,也为铁路事业的发展注入柔软而坚韧的精神力量。长期以来,中铁南昌局十分重视企业文化建设,每年邀请全国知名作家给文学爱好者讲课,大力支持职工从事文学创作活动,促进铁路文学融入中心、服务大局、凝聚队伍。到目前,南昌局文联作家分会注册会员近百人,业余从事铁路文学创作的职工高达3000多人。

如何让文学出圈?谢春明期盼更多铁路职工善于发现工作生活中的真善美,善于捕捉工作生活中的诗意画卷。彭文斌希望年轻创作者不急功近利,不低俗媚俗,感知劳动者的生命体验与朴素追求,力争以饱含深情的笔触,创作出更多为圈外人喜闻乐见的文学精品。中铁南昌局党委宣传部部长曾方平认为,关键在于赋予其深厚的群众基础,主动贴近亿万旅客的出行日常与情感需求,让文字扎根生活、走进人心。

采访完,来到火车站站台,但见一根根铁轨向远方延伸,站台上等候的人群,列队上车的旅客,来来往往的列车,仍在不断孕育着新的故事。