感统课上的彩虹雨——江西师大科院“筑梦童心”实践队纪实

烈日下的第一次笑声

七月的烈日炙烤着银坑镇的柏油路。7月2日,江西省于都县银坑镇新城社区活动室内,一堂特殊的感统训练课正在进行。10岁的留守女童邱平第一次主动将脚踩上色彩鲜艳的指压板,脚底传来的奇特触感让她忍不住发出了一声清脆的笑声——这是江西师范大学科学技术学院“红梦起航,筑梦童心”暑期社会实践队入驻以来,记录到的邱平首次主动展露笑容。这声珍贵的笑声,成为了她心灵世界悄然开启的信号。

黑色长袖里的沉默世界

邱平的家位于银坑镇易地扶贫搬迁安置点。父亲常年在外务工,腿脚不便的母亲独自照顾多个孩子,母爱在这里是稀缺而分散的养分。初次接触,实践队员发现邱平异常内向沉默:她总是躲在人群最后,拒绝交流,即使在酷暑中也固执地穿着厚重的黑色长袖,仿佛用衣物筑起一道隔绝外界的屏障。过度的关注甚至会引发她焦虑地撕咬手臂。实践队指导老师迅速调整策略,强调“给予空间”的重要性。

感统教具:打开心门的钥匙

此后,队员们调整了策略,给予邱平适度而耐心地关注。但每晚的复盘会上,她的情况依然令实践队员揪心。转机发生在感统课上。面对队员们从400多公里外从赣北带到赣南的感统圈、指压板、平衡半球、大龙球等总价不足200元的教具,邱平从最初的胆怯试探,只会用指尖轻触指压板,到脚趾蜷缩却坚持勇敢地站上去,迈出了突破自我的第一步。这些看似简单的教具,精准地提供了邱平这类留守儿童普遍缺失的感官刺激体验。

蜕变:从躯体到心灵的复苏

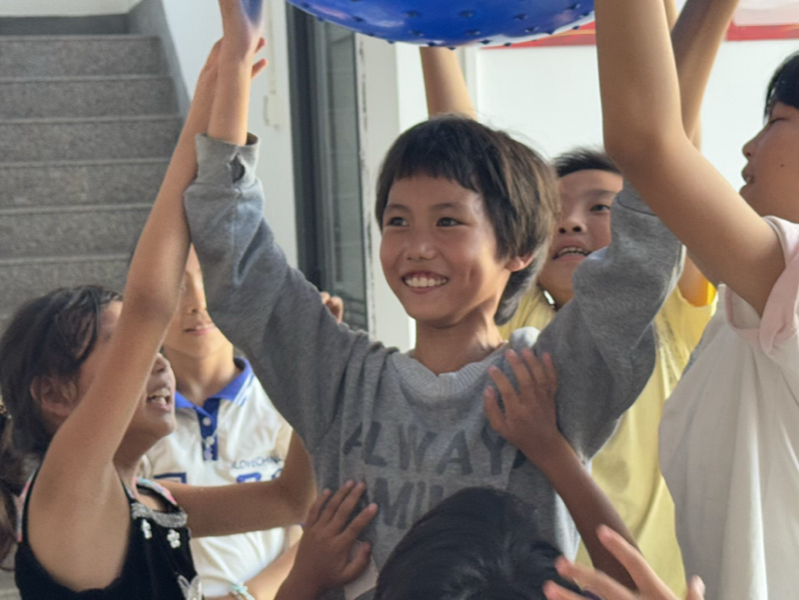

感统课仿佛按下了邱平生命的重启键。她开始蜕变:从需要搀扶才能在平衡半球上站立,到能独立坚持四分钟;从躲在人群后看大龙球起伏,到主动举球带领同学转圈。最令人惊喜的是语言的突破——指尖运小球成功时,一句清晰的“好开心”脱口而出,教室里瞬间响起热烈的掌声。她开始每天追着队员问:“老师,今天有感统课吗?”课后,她会主动分享上课的趣事,用稚嫩却充满力量的语言说:“每次上那个课就会让我感觉很爽,很开心。”

留下希望,播种未来

实践队深刻认识到感统训练对留守儿童心理发展的重要性。感统训练并非城市孩子的专属。实践队从赣北带到赣南跨越400多公里的教具——感统圈、指压板、平衡半球、大龙球……——总价不足200元,却精准填补了留守儿童缺失的感官体验,成为打开他们内心世界的钥匙。这些承载着希望的教具,在实践结束后被郑重留在了新城社区活动室,供孩子们继续使用。

含羞草终绽放

8月5日的告别晚会上,10岁的邱平站在舞台中央,和小伙伴们一起放声歌唱与来时判若两人。那个墙角沉默的“含羞草”,已然绽放。晚会结束,面对即将离别的队员,她主动伸出双臂紧紧拥抱,哽咽道:“我舍不得你们走,这会让我很难过。” 那个曾用极端行为表达不适的女孩,已学会用语言和拥抱传递情感。黑色袖口下紧锁的世界,终于透进了名为“彩虹雨”的光。

让“彩虹雨”惠及更多角落

邱平的转变是江西师大科技学院“红梦起航,筑梦童心”实践队暑期支教成果的一个缩影。它生动证明了科学、有爱的干预方式,特别是像感统训练这样门槛相对较低、易于推广的手段,对于改善留守儿童心理健康、促进社会情感能力发展具有显著效果。

在银坑镇,基层干部手写的防火宣传贴满楼道,社区活动室的灭火器每月检查,这些琐碎的坚持,和感统课带来的改变本质相同:都是从具体需求出发的实在行动。

没有华丽的口号,只有“看见需求、解决需求”的踏实。一块指压板能让沉默的孩子开口笑,一次日常检查能守住安全底线,这些微小的“有用”,恰恰是乡村教育和基层治理最坚实的根基——它们或许不够“宏大”,却能让每个身处其中的人,真真切切感受到被托举的力量。( 陈佳莹)